Jの陰謀

〜 新しいアルファベットを巡る仮説的表象論 [1]

Thursday, February 15th, 2007

■ 綴り全般の話

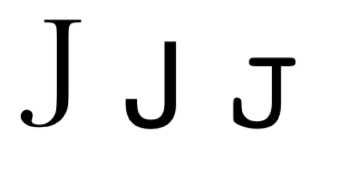

アルファベット記号の“J”の歴史は比較的新しい。そもそも“J”の機能の大半はラテン語の“I”がその役割を果たしていたし、その母音を表記するのに機能上不足はなかった。その意味において、“J”は自体の形やアルファベット中に於ける配置からも憶測できるように、“I”の成長・発展した形なのであり、ある種の「利便」に供するために遅ればせに登場したということがまず言えそうである。

実際、ある語源事典*によれば、“j”は欧州大陸の中世期ラテン語の筆記体における小文字の“i”を他の字と区別するためのもので、「筆写上の発明だった」と説明している。つまり紛らわしい筆記体を「少しでも視認しやすくする」ための手書き文字のための便宜で、“i”と全く同じ機能を持たされた記号だったことになる。さらに“j”は筆記体において単語の(最初でなく)最後に来る“i”の代用として特に使われ始めたのだということである。これは今のわれわれにとってにわかには想像し難いことだが、どうも本当のことらしい。

* ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY (by Douglas Harper)

ところが、英語においては最後に来る“i”音の表記には“y”が使われることになったので、17世紀に“j”がある種の子音を表す記号として使われるようになるまでは存在しなかったし、辞書においても19世紀まで“i”と“j”は同じ項目に纏められていたのである(やはり“J”の歴史は新しいのである)。これについてはわれわれが時として使う和英辞典でもそのように“i”と“j”が同じ項目に纏められているケースが見出されることからも了解可能だ。だが、本来母音を表すための記号だった“y”と“j”の両方に母音ではなくて「子音を表す記号」であるとの混乱の付け入る余地があったとも言いうる。

一般論としてもアルファベットの各記号は単独使用でもだいたい二つ以上の音価を背負わされている(特に英語に関しては顕著である)。そして文脈というべきか、その並べられ方のパターンによって、どのような音を持つのかが経験的に憶測されるという風に出来上がっている。また同じ記号から成るラテン・アルファベットを広く共有する欧州各国の中でも、各アルファベットが担っている音というのは、おおむね似たものが多いが、必ずしも正確に一致するわけではない。

例えば、現代の英語のアルファベットにおいて「G」というアルファベット一つとっても、それが日本語で言うところの「ガ行」を表すのか「ジ/ジー」の音を表すのかは文脈によって違う。後者の音は“J”で表記することも可能だ。また言語によって「G」は日本語の「ハ行」から「ガ行」までその読み方も幅広い(逆に、「H」が「ガ行」の読みをする言語文化圏もある)。ただし、その記号によって「表される音」が異なっても、ある綴りを持った単語が特定固有の《意味》を持つ言葉であるということを視覚的に伝達することに役立つ場面があり、国や民族によって発音が違っても伝達される意味はおおむね同じ、というようなことが起こりうる。そのケースにおいては、「初めに音ありき」ではなくて「初めに綴りありき」と考えるよりほかない言語の別側面が世界各所に観察される訳である。そこから憶測すれば、(特定の人々によって)受け入れられている語のいくつかが、その言語圏においては「音」に先立って存在したという証拠にもなる。言い換えれば、単語の意味の伝播は必ずしも口で話される「音」によるだけでなく、「すでに綴られた文字」によっても大いに伝播されているということが言える。

表記発端の真相としては、音が綴りを決めるというのが合理的な説明である筈だが、歴史的なある時点において一旦綴りが決定されるや、スペルが「音」に先行することが起こり始める。それに加え、一方アルファベットがそれぞれの民族によって担わされている慣習としての「音」が異なるために、その単語が別の国にやってきた時には当然のこととして「別の音」で発音されることになる。先行したスペルのために、単語の綴りが「音」とは別に単独で影響力を持つのである。(これは親言語としてのラテン語の綴りがよその国に伝播した後もスペルの一部が温存されたことにも見られる。そして綴りは維持されても各国によって発音が違うということが生じる。)

■ 歴史的に若い記号“J”

前出の語源辞典によれば「特殊な子音」を表す“J”の記号の使用法の一例がスペイン語に見出される。そこまで遡れば1600年代前の時点ですでに観察されることになる。だが、われわれが注目しなければならないのは、まず第一にスペイン語の“J”は、英語で表記されたときの“J”とは全く異なる音を筆記するための記号だということである。しかも、どちらかと言えばスペイン語の“J”音は、日本語のハ行、具体的には「フ」や「ホ」の音、ないしロシア語やドイツ語の“kh”や“ch”の音に近い(Julioを「フリオ」、Jorgeを「ホルヘ」と発音するのを始めとして)のである。

その点から言えば、例えばヘブライ民族の多くの男性名のように“I”の母音から始まる語が周辺国のひとつであるスペインに到達した際に、敢えて“J”で表記しなければならない必然性があったようには見えない。だがそれにも関わらず、スペイン語では“J”を当て、しかもその上でスペイン語独特の発音をするのである。もしスペインにヘブライ語の人名が伝わった時点で、ヘブライ語の発音とは無関係に正しいスペルだけが伝わったというのならそれはそれで理解可能だ。だがそれが伝わったかどうかはともかくとして、その音に対してやがて“J”が当てられた。これは不可思議としか言いようがない。音が伝播したのであれば、それに近い音を持つスペルが当てられるべきだし、スペルが伝播したのであれば、音は違ってもスペルだけは正しく伝えられるべきだ。そのどちらでもないことにある種の不合理を覚えざるを得ないのだ。

そのような独特の「音」を表す記号“J”が、なぜスペイン語圏においても英語圏においても使用されるに至ったのかは、合理的に納得することが難しい。英語ならば同様の音を表す記号は、すでに“Y”で可能だった。“J”は“G”と同じ音を表すことになるにも関わらず、“J”がその音に充てられた。スペイン語でもその母音は“Y”で表記可能だったはずである。それをなぜ全く別の子音を表す“J”で代用しなければならなかったのか疑問が残るのである。

いずれにしても、わずか400年の間に“J”は登場し、現在の特異な役割が定着したのである。

(続く)