映画『Touch the Sound』を観る(聴く)

人魂(ひとだま)としての「振動する私たち」と、光を通して描かれる《音》の世界

「もしかするとまだ僅かに聴覚が残っているのがいけないのかもしれない」。

ひょっとすると「聴覚障害者」がむしろわれわれの聞くことのできない《音》を捉えているかもしれない、というようことは以前から言われてきたことだ。だが、音と光しか捉えられないはずの映画が、所謂「健常者」が捉え損なっている「存在」や「認識」の別様態が《実在》することを、これほどみずみずしく描くことができたのはほとんど奇跡のようである。

そしてこの「奇跡的効能」は、映画を観た後、直ちに作用し始める。「映画館に走れ」と伝え、それを観て来た友人は、その作用により「映画館から走った」という。それは最後にもう一度言及するように、実にこの映画の本質を言い当てた表現だ。

まず映画は、ドキュメントの主体であるエヴリン・グレニー (Evelyn Glennie) が即興ギタリスト、フレッド・フリス (Fred Frith)とのセッションシーンを通して、彼女にほとんど音が聞こえていないとはにわかに信じ難いほどの音楽性を見せつける。トーマス・リーデルスハイマー監督は、われわれの最大の関心事であり得る「彼女の秘密」を証さず、心憎いことに「前提」として冒頭では敢えて断らない(その秘密はあちこちで既に行われている様々なレビューや日記などによってほとんど無化されてしまっているのだが)。

聞こえなくなったために、伸長させざるを得なくなったエヴリンのある種のセンス(感覚)。それは、存在の振動性を「別の耳」で捉えるという方法だった。その方法を伸長させ体全体を共鳴体とし、全身で存在の振動を受け止めること、「触る: Touch」ことを始めたために、彼女は「音が耳で聞こえる人は、自分がしているように音を聞いて(触って)いない」ことを知っている。だが、彼女の音楽に匹敵するような驚くべきことが彼女の発言を通して「Touch the Sound」全編を通して紹介される。「もしかするとまだ僅かに聴覚が残っているのがいけないのかもしれない」。そのように彼女をして言わしめた実存の振動性。それにわれわれの関心は移っていき、それがその実在が確信に変わっていく時、映画の鑑賞者はもはや映画を見、音を聞く人ではなくなっているのだ。それはひとつの「悟り」とでも呼びたくなるような何かを「体感」し始めているのだ。

映画が捉えたように、踊る人間も、退屈そうに貧乏揺すりをしながら飛行場で待っている人間も、ガムを噛む人間も、だれもが「振動」している。目に見えて振動はしていなくとも、呼吸という反復運動を免れるものはいない。ただ与えられた五感の世界を当たり前に受け入れたわれわれのほとんどが、感受性の惰性の中に安住している可能性は極めて高い。目が見える人は光を知らず、耳が聞こえる人は音を聞いていない、ということがあり得るのだ。五感を超えた存在の実体を映画はあの手この手を使ってわれわれに気付かせようとする。

◆

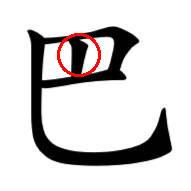

巴(ともえ)という漢字は、場合によって漂う人魂(ひとだま)のような、中心に核を持ったある浮遊するエネルギーの実体であり、また尻尾をたなびかせながら漂ったり宙空を飛行したりする様子であり、あるいは帚星(ほうきぼし)のようにある方向を持って疾走する「火の玉」のようなもので、時として、ひとつの生命集団の運命を宿したものでもある。

漢字学者の白川静氏によれば、「巴(は)」とは器物の「取っ手」のことだという。これはセーヴルなどの西洋の対称図像系の陶磁器の壷の左右に付けられた取っ手を思わせる形状でもあり、壷を頭に譬えればそれらは左右の「耳」に当たる。そしてそれは当然のことながら波頭(渦巻き)形状である。つまり壷の頂上に付けられたボウリングのピンや松の実のような形の小さなツマミ(「終わり」を表すフィニアル)を目指して左右から迫り来る「クレスト: crests」がそれに相当し、それらは古代中国では「巴(は)」と呼ばれていたということになる。そしてこのクレストは、装飾様式的にはほとんどの場合「渦状」なのである。そして、渦にはかならず中心点が発生する。運動の中心点が存在するのは前進と後退の相対立するベクトルの指向性が存在するからでもある。

白(陽)の中に存する小さな丸い黒(陰)は、黒との一体化を目指し、黒(陰)の中に存する小さな丸い白(陽)は、白との一体化を目指す。それが旋回運動の牽引力と考えることができる。内的な「反対物」の存在が運動の起源となる。

「陰陽」が互いに“69”(シックスナイン)の形で互いに噛み合った「太極」のシンボルはよく知られている象徴図像であるが、いわばこの「二つ巴(ふたつどもえ)」とも呼びたいような表徴の場合は、二者が、互いの尾に追いつこうとしてひとつの円相の中をぐるぐる旋回する二尾の蛇のようにも見える。その「陰陽」といった相対する二つの要素がひとつの実体の隠れた二元論的「相」であることも、この象徴は示し得る。だが、さらに興味深いことに、この二尾の蛇はその中核にそれ自体の反対物を内包しているのであり、陽であればその中に陰を、陰であればその中に陽を《核》として保持する。すなわち、それぞれがそれぞれに追いつき交わろうとする性向を持っているのは、ひとえにそれ自体に内包される自己の反対物が、追いつ追われつする他方の持つ同質の大きな部分に還元・吸収されようとするためなのではないか。反対物どうしの間に存する「牽引」と「旋回運動」の理由になっており、相互の磁気的な惹かれ合いの秘密を表しているのかもしれない。

こうした「巴(ともえ)」の象徴の内部に潜む《核》ないし中心点の存在は、勾玉(まがたま)として表徴される時、それに開けられる貫通した穴によって表される。「巴」という漢字の頭部の中心に描かれる短い垂直線は、まさにこの「核」の簡略化され変容したものであると考える事ができよう。

ときに、この巴の徴というのは日本の太鼓に於いては丸くパンパンに張られた皮、バチによって乱打される獣の皮の上に描かれるものとしても知られる。これは「三つ巴(みつどもえ)」の徴であり、この「獣」の皮に対し二本の「木」の棒によって打ち鳴らせば、大きな轟をもたらす円相上の「三位一体」がその轟の正体であることが分かる。

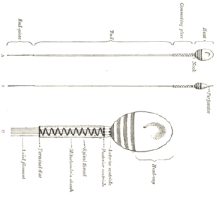

巴の徴は、あたかも体液中を振動しながら進む精虫(精子)の様に、尾をオートマティックに細かく振動させながらそれを推進力として前進する。これは繊毛を持った比較的固く、しかも速く泳ぐ事ができる単細胞生物の持っている体型を受け継いでいる。また母体の中を究極まで前進した先には卵があり(ということはDNAをその中心に抱く《中心的太陽》が存し)、受精が完了し、さらに着床して何週間かすると、それは「眼を埋め込まれた」最初の胎児と成る。それがまた勾玉状である。

生命の核としての頭と眼球が先端に位置し、推進力を産み出すプロペラが足部に位置するならば、運動する生命の形が勾玉状であり、また「火の玉」状である。生命の核としての受精後間もない胎児がそれと相似を成しているのは、「機能の要請する形状」の理論から言っても、偶然というよりはむしろ当然と言うべきであろう。「大なるものは小なるものの似姿をしている」というのが正しい。

映画『Touch the Sound』においては、この「巴の徴」というのが控えめだが随所に出てきて、生命存在のその「振動的」な実体を象徴的に見せるのである。それはエヴリンがニューヨークのグランドセントラル駅でスネアを叩き始める時に、彼女の二の腕に刻まれている「西洋アザミ」の入れ墨に現れる。これは彼女の出身地であるスコットランドを象徴する花であるが、この花は、まさに鍵穴状の祖型的図像の一つであり、シャトルコックが下降する時の姿をしている。そして、鬼太鼓座とのセッションにおいて連打される大太鼓(大太鼓に付き物なのは三つ巴の「巴」の徴である)、そしてエヴリンの来日時における移動シーンで、雨粒に濡れた新幹線の車窓と、その表面を蛇行した軌跡を残しながらほとんど水平に流れていく水滴群によって表現される。また、映画の最終部で心電図と思われる長い紙ロールを廃屋の工場で放る「儀式」によっても描かれる。

その紙ロールが心電図のようなウェーヴフォーム(波形)を記録したものであるのはもちろん偶然ではない。巻かれたロールは放られると音を立てながら宙空で解かれ、長い尾を引きながら美しい軌跡を見せる。そしてそれは「画面右側」に向かって飛行していくのだ。そしてその尾が蛇行することによって、その振動性、飛行に伴うある種のバイブレーションが視覚的に捉えられる。

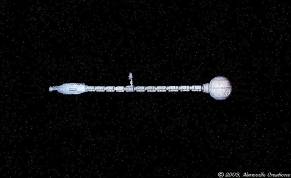

それは受精(コンセプション)されるために最終地点に向かって泳ぎ、あるいは飛行する。それはあたかも映画『2001年宇宙の旅』において、伸び切った「巴」の徴のような精子形状をした木星探査機ディスカヴァリー号が、スターチャイルドを生み出すべく画面の「右へ右へ向かって」航行したかのようでもある。だが、『Touch the Sound』の最終場面は、エヴリンによって自在に操られる4本のマレットが、「最後の一つ」になり──これもまた振動しながら進む精子のようだ──音楽の減衰と供にその振動を止めた後も、名残惜しそうにマリンバの表面を滑り幕を閉じるのをわれわれは見る。そしてわれわれは内部に何かが受胎したのを感じず劇場を去ることはできないのである。

「振動とは生きていること(生命)の証である」

◆

いかなる言語的メッセージを超えて、かようこれほどまでに『Touch the Sound』がわれわれの心を震わせるのか、その答えは作り出されるエヴリン自身の音楽にある。彼女の言葉はすばらしい。だが音楽が先行してすばらしいのである。

その素晴らしい音楽は、われわれの身体の中にあり、あたかも次なる「振動の日」を待ちながら、とぐろを巻いて丸くなって眠っている無数の精子が、それがある雷鳴のような太鼓の轟きによって目覚めさせられたかのようだ。それらがとぐろを解き、やがて全身を振動させながら一定の方向に向かって泳ぎ始めるような感覚である。体中に眠っている背中を丸めた「巴」は、身体を伸ばし切って、疾走を始めるのである。私の知人が「映画館から走った」のは、まさに全身に巻き起こった無数の「振動」が、あらゆる回転を惹起し、前に向かう推進力に従う以外にない、という状態になった結果なのではないかと思うのである。

こう考えたとき、鬼太鼓座の座長の語る「日本における音楽や芸能の始源が岩戸に隠れた天照大神を誘い出すための舞楽にあるという説がある」という説明が、この映画の中でどのような全体的意味の一部を成しているのかが、了解できてくる。自分の中の無数の「岩戸」から、生命の光(振動)が解き放たれ、走り出すのである。