Wishbone Ash “異論”

── あるいは(単なる)『Front Page News』礼賛

最初に、間違って造り上げられたこのグループについての「伝説」を徹底的に否定しておくべく、私家版のウィッシュボーン・アッシュ論を通して、バンドの位置づけをしておきたい。

Wishbone Ashは、ライヴ盤の2枚組(“Live Dates”)を2枚分として勘定すると、1970年から1980年までの10年の間に、MCAから計13枚(12組)のレコードを発表した。この「黄金の」MCA時代を通しては、若干のメンバーの入れ替わりなどあった(誰が出て誰が入ってきたなどの人事異動は勝手にライナーを読んで勉強してくれ)ものの、核となるギタリスト(Andy Powel)とボーカリスト(Martin Turner)を中心に、ほとんど「首尾一貫した」と形容したくなる様な、独特の粘りと抑制された歌心を押し出した作風で、アルバムをコンスタントにリリースしたことになる。(その決して激することのない音楽的な粘着性は、その不可思議なバンド名、「ウィッシュボウン・アッシュ」という音にも十二分に反映されている。)

さて、私に言わせると、ごく僅かな例外を除いては、彼らの作り出したアルバムの《すべて》が、甲乙付け難い完成度ででき上がっていると表したくなるものである。したがって、彼ら大西洋を挟んで英国と米国の間を行きつ戻りつしたことによる作風の変化なるものを云々する評論家諸氏の言説は「すべてナンセンス」と言下に否定しておくので、一旦、完全に忘れて頂いてよろしい。

ここで問題にすべきは、彼らのアルバムの制作基盤が大西洋のどちら側にあったか、それがどのように作風に影響したか、ということではなく、むしろ時系列的に徐々に変化して行きつつ、新しい手法を徐々に試して行く“通史”や、制作に携わったプロデューサーの判断の方であって、アルバムの帯に書かれている様な「メンバー全員がアメリカに移住し、さらにアメリカナイズされた…」とか、「4年ぶりにイギリスに戻り原点回帰を目指した…」などという文句は、何の意味もない。そのような評価は、むしろリスナーが勝手に思い込んでいる自分の「好み」を、ありもしない「アルバムの作風傾向」に当てはめて、要らぬ篩(ふるい)に掛けて耳を塞いでしまう、実に遺憾な批評行為なのである。英国/欧州趣味を持った音楽ファンは「アメリカナイズされた」で、篩に掛けられてしまうだろうし、米国趣味を持った音楽ファンは「イギリスに戻り」と聞いたとたんに興味を失ってしまうかもしれない。しかし考えてみれば容易に判るが、持って生まれた音楽性がそのようなことで簡単に影響されるものではなく、そのような物事を単純化する言説に自分の判断力が曇らされてはならない。

また、フロントにほとんど「雌雄の差」なく出てくる、いわゆる「ツイン・ギター」なる編成を以て、このグループの最大の特徴として挙げることは評論家の常套手段であるし、彼らの一面を捉えたものということは出来ようが、「ウィッシュボーン・アッシュと言えば、ツインギター」というような「とりあえずの特定化」も、このグループ本来の持ち味や特性を捉え損なう単純化と言うべきなのである。ビートルズの時代から、ギターがバンドの二人によって演奏される「ツイン・ギター」などというものは珍しくもなく、別に「ツイン・ギター」だけがWishbone Ashを他のグループから分け隔てる特性ではないからなのだ。

だが2本のギターが多くの場合、リードボーカル以上の重要さを以て音楽をリードし、また2本の楽器によるコール&レスポンスやハモりを意識的に多用した上で旋律を紡ぎ出していく彼らのスタイルが、「特筆すべきものでない」などと言ってしまえば、それはそれで間違いである。彼らの極端に激することも灰汁(アク)もない、純粋さで引き延ばされる二本のギターの存在が、彼らのバンドとしての存続の理由であり目的であるということは、おそらく彼ら自身にも否定は出来ないだろう。しかしその「ツイン・ギター」が、ヴォーカルやコーラスなど、それ以外の要素を過小に評価する口実として使われているのを、筆者は我慢することが出来ないのである。

ここで、ひとつ前提として潜在的な未来のリスナーを正しく導くためにも、Wishbone Ashのスタジオ録音盤中の代表作であるとの定評によって、名作との誉れも高い『Argus: 百眼の巨人アーガス』が、必ずしも彼らの最高傑作ではないということも断っておいてもいいだろう。

このスタジオ三作目『アーガス』が、これほどまでに特別な扱いを受け、再発が繰り返され、スペシャルエディションの類が定期的にリリースされ、また人口に膾炙するのは、この作品がその後のバンドの方向付けをなしたからにほかならず、彼らの音楽は、「この作品を境に一層開花して行く」のであり、そのエポックを画しただけとも言うべきなのである。そしてその方向性とは、粗野なロックンロールではなくて、その後の、「悪く言えばポップ路線」の第一歩なのである。

このことは『アーガス』で打ち立てられた音楽性は、その後10作品近く、同じ様な質とパターンで繰り返されて行き、更なる洗練を受けるのであって、その作品を愛せる人間はその後のすべての作品を愛することが可能なのである。

だが逆に言うと、その後の作品からこのバンドの洗礼を受けた人にとっては、後戻りして出会う『アーガス』がやや物足りない、その前の作品からこのバンドの洗礼を受けた人にとっては、「ポップ路線」とさえ感じることさえありうるのが、この「代表作」の実情なのである。このことは、知っていても損はあるまい。

『アーガス』ばかりを過剰に持ち上げることによって、多大なる期待を抱いて初めて聴くかもしれないリスナーが失望した場合、それ以下でしかあり得ない諸作品が顧みられるチャンスは、より一層限定されてしまうのである。それがWishbone Ashを取り巻く、故意に作られた伝説の最も大きな問題点なのである。

だが本当に大事なことは、こうした区切りを了解することでバンドの音楽的変遷にばかり囚われる聴き方が不毛である事実である。むしろ変遷して行かぬ頑固なまでに、その10年を通じて連なって行くものが、彼らの音楽の白眉と言うべき部分なのである。そしてそれは一言で言えば、「泥臭さ」であり「土着的な匂い」の部分である。それはウィッシュボーン・アッシュの最奥の核に在って、いつでも前面に出てこようと待っている民俗的とも言うべきフォークロア的な「血」のことなのである。先ほども言及した「ツイン・ギター」が重要になるのは、その二つの楽器によって作り出される土臭さ、泥臭さを醸し出すハーモニーにほかならない。それを語ることなくして楽器の双生児性ばかりを抜き出しても、その本質を捉え損なうのである。

■

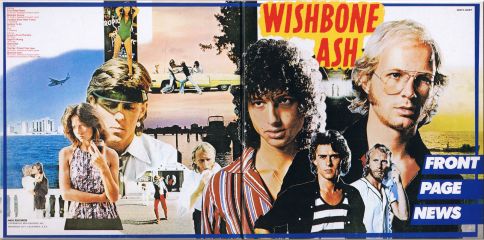

さて、ようやく本題の『Front Page News』である。この作品は、その類い希なる完成度にも関わらず、いくつかの不幸な条件が重なって、まったく不遇な扱いを受けているように思える。それは日本版のライナーノート自体にも伺うことが出来る。本作のライナーノート(2001年)は、バンドの通史や別の作品について沢山の紙面を割いて語っているにも関わらず、この作品自体についてはほとんど語る言葉を持たない。あろうことか、さらに呆れたことに3作前に発表された『There’s The Rub: 永遠の不安』について、全体の5分の1ほどを費やし、自分に課せられた役割さえも放棄しているのである。本作を本当に愛していない人間が、どうしてその作品について書く権利を持っているのか不思議である。ネット上にもこの作品について、音楽の内容ばかりかこのジャケットデザインも含めて、本作が「すべてのウィッシュボーン・アッシュのアルバムの中で最悪」とまで酷評する人がいるのは実に不思議なことである。逆に言えば、これを愛することが出来れば、他のすべての作品を愛することが出来よう。そんな試験紙的な作品であると言うことができるかもしれない。

筆者に言わせると、このジャケットはそのアルバムの仮想的サウンドトラックとしての性質を端的に表徴したものである。そして音楽的な内容そのものが、映画(ドラマ)からの起承転結に大いなるヒントを得ているのである。確かにヒプノシスによるこの秀逸なアルバムデザインは、完全にB級アクション・スリラーのポスターの体裁を直截に模しているのであり、アルバムを開いてこの盤をレコードターンテーブルに乗せて針を落とす人間が、これから通過して行くあらゆる仮想のドラマ──緊張感のある冒頭(オープニング)、出会い、別れ、休息とロマンス、そして再会、再起、どんでん返しのクロージング、などなど──を予感させているのである。それが本当なのかどうか、まだ見たことのない曲毎の評をここで試みてみよう。

アルバムタイトルにもなっている1曲目、『Front Page News: 一面記事』は、これから始まるドラマのテンションと叙情的風情の表裏一体を象徴するようなクラシカルなギタートリオのイントロで始まる(若干のシンバルのリズムが伴奏されるが)。そして、それはすぐ後に現れる主題とはほとんど無関係に取って付けたように出てくるもので、展開されることなく《7小節半》のみ現れ、その後一切繰り返されることもない。そして「1、2、3」の拍で、小爆発的な事件を感じさせる第三音によって第一主題が現れ、すぐにリードヴォーカルが入る。マイクに近接してヴォーカルを取っているマーティン・ターナーのここでの歌は、全13作品を通して最も抑制的で、水の滴る様なシズル感を以て耳に迫ってくる。それは、他の多くの曲とも共通なのだが、常に「ターナー」対「他のメンバーによるコーラス」という掛け合いの形でリードヴォーカルが活かされて行く。

1:56を過ぎたところから、ベースとギターのユニゾンが1分以上の時間を掛けて盛り上がって徐々にクライマックスに向かって行く。だが3:00を過ぎたところでピークを迎え、第一主題に戻るところで利用されるヒミオラ的な作曲技法が実に効果的で、短いながらもまさに聞きどころ満載なのである。それにしても3:52の辺りで奏でられる第一主題、すなわち「Everybody’s talking front page news…」という歌詞に伴われる旋律を、2つのギターがハモりながら奏する、この一瞬の刹那こそが「ツイン・ギター」の名で呼ばれるに相応しいものなのではなかろうか?

『Midnight Dancer』

これは、言わば「事件」勃発後、主人公が聞き込み捜査の途中で女と出会う場面、に相当すると言って良いだろう。2:19を過ぎたところからのローリー・ワイズフィールド(と思われる)のリードギターソロは、まったくもってターナーの粘りのあるヴォーカルに呼応する存在であり、いわゆるBメロにおけるコーラス、

Love makes the music

You can’t stop the feelin’

Freewill stealin’ your heart away…

において、ターナーのソロとコーラスの掛け合いというのが、ツインギターの掛け合いを凌駕する美しさで迫るのである。この音楽的な完成度の高さが、その俗的な内容をそうとまったく感じさせないのである。

『Goodbye Baby Hello Friend』

シングルカットされたらしいこの作品は、おそらくひとつの意味でこのアルバム全体に於ける「傷」として働いている。だが、ひとつの傷もない作品などというものをわれわれは本当に有り難がるのであろうか? ファンのひとには申し訳ないが、この曲の問題はヴォーカルをターナーが取らなかったことにある。とりわけこのアルバムはターナーの水の滴るヴォーカルがあまりに効果的であるが故に、この交代による声の落差が目立つのである。アンディ・パウエルの過剰なまでに甘い声音は、だが、大いにひとつのアクセントとして働いているし、B級アクション映画のそのクラス感を醸成するのに大いに役立っている。

『Surface To Air』

いわゆる3拍子ロック。正確にはゆったりした6/8拍子。2/2拍子に三連符が連なっているようにも聞こえるがこの際どうでもいい。このゆっくりしたビートは、最初期の名曲『Errors Of My Way』にも雛形の見出せる、ファーストアルバム以来Ashが得意とするリズム形式のひとつで、それがたまらなく心地よいのだ。だが、その洗練の度合いはその「雛形」の比ではない。そして、あのスローなビートのロックは、なにもPink Floydだけの専売特許ではないのである。

ここでも冒頭ヒミオラの技法が使われていて、最初の数小節を聴いた感じでは何拍子だか分かりにくくしているのが味になっている。ターナーにリードヴォーカルの役が戻ってきているが、常にコーラスが追いかけてくるところはこのアルバムの特質を濃厚に反映している。気付くか気付かないかくらいのレベルでストリングスが入ってくることは特筆すべきだが、それについては次の曲で。2:07のあたりから「ツイン・ギター」ならではのハモりが始まる。それにしてもこのハモり方は何だろう?まったく聴いたことのないハーモニーだ。

『714』

「714」とは何か? 言うまでもないが、それはホテルの(あるいはアパートの?)部屋番号である。7階の14号室である。それがどんな意味を持った曲なのかは、これがアルバム全体の中でロマンスのシーンを担っている、ということ以上の説明を要するだろうか。録音スタジオの部屋番号がそうだった可能性もあるが、もうしそうならそれはむしろ幸運なる偶然と言うべきで、この一見無意味な数字の意味するところは、仮想の劇中のロマンスと関係がある。したがって「下ネタ」とも大いに関係があろう。

何と言っても特筆すべきは、メロディーを綿々と詠い上げるのはギターばかりではなく、ストリングスが主旋律を奏することだ。MCAからリリースされた12組のアルバム中、ストリングスがフィーチャーされているのはこれが唯一である。ツインギターとベース、そしてドラムとヴォーカルという純粋にバンドメンバーだけによるアルバム制作というのは、確かにこれまでのアプローチとしてはあった筈だが、そのパターンはこのアルバムにおいては大胆に壊される。それにしてもストリングスを縫うようにして現れるギターの音色の何と芳醇なことか。1:49あたりから現れるのはギターとストリングスが交互に奏するメロディーである。ここではターナーの滴る様なヴォーカルはないが、ストリングスとギターが完全にそれを補っているのである。この3分ちょっとの「インテルメッツォ」は、まさにB面への間奏曲となっているのである。

B面に移ってからは、ターナー作(ないしはターナーを含む全員)の曲で最後まで一気に行く。

『Come In From The Rain』

トンネル内で出した発砲音が跳ね返って聞こえてくるのような不穏な効果音を冒頭にB面は始まる。「You made the sun start to shine」の歌詞の下りを除いてはすべてターナーのソロヴォーカルで、コーラスは最小限に抑えてある。それは土砂降り雨のような絶望のトンネルの中からようやく光が見え始めるという主人公の心理を唄う内容を反映して、孤独を強調するためである。コーラスがない代わりに、ターナーのヴォーカルにひたすら(左チャンネルから)粘りのあるワイズフィールドのギターによるオブリガートが絡み付く。そのギターの音色はまさにウィッシュボーン・アッシュの名前に相応しい。パウエルのギターはリズムギターだけである。

『Right Or Wrong』

ワイズフィールドの泣きの「どソロ」から渋いリフへと変化する。このリフはターナーのベースと同じ動きをして、この短い曲全体をこのハードボイルドなムードで支配する。ヒーローの起死回生のシーンである。ここではワイズフィールドのリフにパウエルのギターがオブリガート的なソロでターナーのヴォーカルに絡む。

『Heart-Beat』

もっともメランコリックな曲。したがってこの度のターナーのヴォーカル・テクニックの変化が極めてよく活かされた名曲。なぜか、ここで主人公はこれまで傷つけた女のことを思い出してメランコリックな気分に浸っている。サビはコーラス処理がしてあり最後の大団円前の「溜め」の役割を果たしている。この曲の最大の美は最後の「Your heart beat」で「beeeeeeeat」とコーラスで延ばされるハーモニー(和音)である。それにしても何という秀逸かつ意外な曲の終わらせ方だろう。

『The Day I Found Your Love』

延々と続くアクースティックギターのアルペジオ(右チャンネル)が美しいクライマックス。これは実質的な終曲である(なぜなら最後の曲はエンドタイトルに相当するから)。そしてドラマの本当のエンディングへのブリッジ役を果たしている。ターナーの優しく愛撫するようなヴォーカルにワイズフィールドと思われるEギターのオブリガートが絡む。主人公はここでなにか重要なことを悟り、最後のどんでん返しへと赴くのである。右から絶えず聴こえてくるパウエルの叙情的な12弦ギターのアルペジオ、そして何よりも驚くべきは、1:01辺りで先ず最初にフィーチャーされる正体不明(クレジットなし)のアルトサックスである。これはまた最後にも登場する。このサックスサウンドは、ディストーション処理が施されていて原音からはほど遠く、むしろエレキギターのような音になっているのが特徴的である。1:31で「ツイン・ギター」がテーマフレーズで鳴く。

2:30あたりから『714』でも聴こえていたストリングスがここでも再び戻ってくる。ややディストーションの掛かった様なこのサックスはストリングスの紡ぎ出す叙情的なムードに追い討ちをかける。そして、「The day I found your love…」という歌詞の直後に、ストリングスを背景に、満を持したように現れて最後のリードを取るのが、低音域から始まるワイズフィールドのエレキのソロなのである(3:33)。実に丁寧に作り込むことなしに、こんな名作はあり得るのだろうか? この自分を取り戻す大団円で主要なドラマは終わる。

『Diamond Jack』

これは、「すべてを奪い取って仲間と一緒にトンズラする」といういわゆる映画の最後のどんでん返しの場面と、それに続くエンドタイトル(エンドロール)である。それにしてもターナーとその他のコーラスの掛け合いは見事である。ここまでターナーとソロとコーラスを対比的にコール&レスポンスさせたのはこのアルバム以外にはあるまい。1:19あたりからはギターが3つ以上聞こえるオーバーダブの編集による妙である。ふたつのリズムギターにギターソロが被せられる。1:47あたりからはハモンドオルガンがかぶさり、2:08から始まるアクースティック・ギターによるアルペジオとそれにかぶさるターナーの粘りのあるヴォーカスはこのシーンのクライマックスを作る。まさにここはすべてのシーンがフラッシュバックのように回想される場面なのである。3:03からは最初のテーマに戻りターナーとコーラスの掛け合いを思う存分楽しむことが出来る。

Tags: Freewill stealin' your heart away, Front Page News, Wishbone Ash