G・ファン・デル・レーウ『宗教現象学入門』を読む #3

浄めは、非常にしばしばある時期から次の時期への移行に当たり、境目をなす危機的な時点で、通過儀礼として行われる。その際、前の時期の「汚れ」(ここでも、われわれの公共的清掃事業の意味ではない)は、すべて祓われなければならない。ローマで、国家の力の中心であるヴェスタ神殿が年に一度浄められた時には、危険が空気中に漂っていると言われた。浄めをする日は、「俗的行為禁止の日」(dies nefasti)、つまり不幸の日とみなされた。汚れは慎重に隠されたのであるが、それは神殿の汚れのみならず、一年間の国家の汚れにも及んだ。(中略) 季節や年の交替は、大掛かりな浄めを伴う。見たところ──少なくとも多くの人々の目には──何か災いに満ちた聖、不幸という性格の一部が、浄めの概念の中に残存しているように思われる。「神と人間──聖なる行為──」(の章)より、「A 外的な行為」の「26. 浄化、供犠、聖餐」より(page 199)

レーウの文章から、自分の「周回する浄化儀礼」や「オメガ祖型」の理論に支持を与えるような記述を見いだすことになるとは予期していなかったが、ついにそうした記述に遭遇することになった。

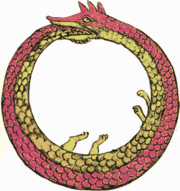

ひとつの時期から次の時期への移行期に「浄め」が行われるというのは、ここに書かれているように、世界中の広いエリアで観察されるのは確かな事実のようだ。オメガ祖型のいくつかの例を挙げるにあたって、筆者はかつて、日本の伝統的正月飾りの一つであるところの門松(かどまつ)や、とりわけ茶道の歳暮の時期に使われるらしい特別な茶器、「暦茶碗」などを取り上げて論じたことがあったが、まさに周回する時間の中でも、われわれに身近な「1年」という周期における一巡の時期、すなわち「年末年始」という次の周回へと移行していく「時の狭間」に《Ω》の形状を連想させるモノが出現し、そもそも大きな周回であるところの《Ω状》の未完の円相が閉じる(つまり、円の始まりと終わりがくっ付いて連結する)というコトの成就のために重要な役割を果たす、ということを論じたのであるが、レーウはこの過渡的な時間的狭間を「境目をなす危機的な時点」と喝破した。そしてそれは前時代に溜まった汚れという時間的な残滓をすべて祓い清めるための儀礼として捉える。

彼は、ここで「われわれの公共的清掃事業の意味ではない」とわざわざ括弧の中で断っているが、page 198でもレーウが記しているように「最初になされなければならない聖なる行為」としての浄化を、衛生上の観点から現代的な再評価が与えられているような「モーセやイスラム教の戒律」の解釈は、「すべて誤りである」と正しくも断定している。

浄めの祭祀が、「危機的」と記述されるようなエポックであるというその論拠は、今年に入ってから筆者がシリーズで取り上げた「反対物の一致」における論点といささかも矛盾しないどころか、それを裏付けるものとなる。つまり、危機的な過渡期を伴う周回は、単なる自然現象であるというよりは、きわめて人類的で人工的な何らかの動作を繰り返す行為であり、しかも危険を伴う儀礼なのであり、それがなければ古い世界は生まれ変わることができない、そうした分娩のような、ある種、「自発」的行為なのである。つまり、1年という地球の公転周期以上でも以下でもない自然現象的な周回は、その人類的・歴史的「行為」を思い出させる象徴的な範型なのであって、人間はその周回する時間を口実に、かつての人類が行ったところの「浄化儀礼」を模倣する契機としているというのが正しい。つまり、地球の公転周期や、それに付随する植物の一年周期的な生命現象から、人間が儀礼を学んだのではなく、人類の祖型的反復行為に、地球の公転周期が酷似していたと言うべきなのである。

今にも我が尾に食い付いて輪のように繋がろうとするΩ状の「未完の輪」を、閉じた「ウロボロス」のような完成した円環とするための契機が浄めの祭祀、すなわち「集団的浄化儀礼」なのであり、それの模倣しようとしているコト(事態)は、まさに人類の全滅を惹起しかねない危機的な「ゲーム」なのである。

この引用の後半部、「見たところ──少なくとも多くの人々の目には──何か災いに満ちた聖、不幸という性格の一部が、浄めの概念の中に残存しているように思われる」という部分は、とりわけ高い重要性を持っている。これこそが、円環の終わりに訪れる一種のお祭り騒ぎと、それが終わった後の嘘のような静寂という正月や過ぎ越の祭りに共通に見出される「意味性」なのであり、儀礼の背景において、今にも捉えられようと待機しているエッセンスなのである。聖なるものが不幸を暗示するというのは、まさに「反対物の一致」のひとつの側面であるし、「死を伴わない聖は存在しない」という筆者が、ここ最近提唱している「聖の本義」に関わる部分である。つまりレーウがここで暗示していることこそ、「大量死」という悲劇(災い)が、聖を成り立たしめるのであり、そしてその不幸(きわめて巨大な悲劇)の記憶が、「浄め」の意味合い(あるいは正当化)を必要とするということなのだ。

■

ところで、この(悲劇的とも呼ぶべき)歴史的エポックを「浄め」や「祓い」として諒解しようとする、言わば「宗教化された象徴理解」は、それが儀礼と化した時点ですでに堕落への一歩を進んでいる。レーウはその点についても抜かりなく指摘する。

目覚めつつある道徳的・合理的意識は、遅かれ早かれ、歴史を持ついかなる宗教の中でも儀礼による浄めに異議を唱えるに至るものである。(page 200)

つまりひとつにはキリスト教において行われる洗礼の儀式に「なぜ水が使われるのか」という抜本的な疑問は、依然として信者によってはなかなか呈示されにくいことではあるが、実はそうした疑問が大多数の信仰者たちによって抱かれる以前に、批判精神を持つ一部の宗教改革者たちによって、「もはや未開人のように思惟しなくなった人間は、両者[物質的な汚れも精神的な汚れも]を区別しはじめ、儀礼という手段を精神を損なうもの[形式主義/教条主義]であり、品位に欠けると感じるようになる」(page 200)のである。

[ ]内は筆者(当方)による。

しかし、一方でこうした形式主義としての儀礼や教条主義としての聖典(テキスト)を、宗教の慣習が保持していたことは、読み解き得る暗号を後世に伝えるという点では、少なくとも重要な役割を果たすのであり、宗教現象を道徳的価値だけで捉えようとする信心(信仰心)も、また別の教条主義へと宗教を矮小化する要因の一端を担っているのである。

そこで思い出すべきが、聖なるものは俗なるものによって実現する、あるいは、密教的な宗教の本義は、顕教という「反論しがたい大多数の支持を得る“善”」という容れ物によって世代を超えて運ばれる、というパラドキシカル(逆説的)な奥義について、なのである。

(続く)

参考文: