“伝統”数秘学批判

――「公然と隠された数」と周回する数的祖型図像 [7]

“2”の時代〜「元型的月曜日」(後半)

■ 「数性2」とキリスト教会の関連

十字架を初めとして、「数性2」と教会の間にある深い関わりは、様々な伝統的な視覚創作表現の中に示唆されてきた。とりわけ建築や美術を通してその「数性」は繰り返し表現されてきた。「数性2」は、キリスト教が「数性2」の呪縛に囚われているとしか思えないほどに強調され、表現されるべき対象(シニフィエ)が、紛れもなく数字であることを強迫観念的に追求してきたことはほとんど明らかである。

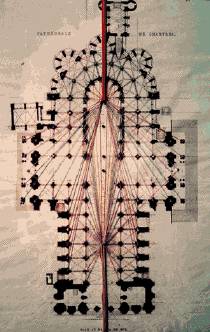

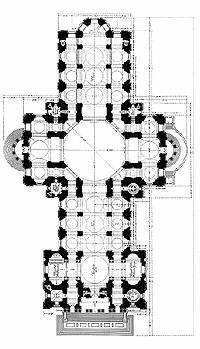

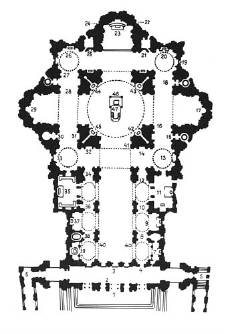

文字通り「十字架の構造」を多くの教会が平面プランとして採用しているというようなケースの存在も、あまりに基本的なことであるので敢えて断るまでもないことかもしれない。

■ 象徴図像の進化について

例えば、ひと言に「十字架」と言っても、様々な種類があることをわれわれはここで一旦認めなければならない。そして十字架のうちのいくつかは、到底「数性2」を表しているとは言い難いようなものがある。具体的にはそれらは「数性3」や「数性4」などを表していることがある。だが、それらは十字架の原型的特質としての「数性2」を出発点として発展・進化したものであり、どのような象徴に分化してしまっていたとしても、「数性2」を基礎としていると言うべきである。十字架の象徴も実際の図像においては、例えばその装飾上の強調点や、水平に伸びる横棒の位置(高さ)や長さを変えることによって、伝えようとするメッセージの意味合いや「数性」が微妙に変化することも諒解していなければならない。

[1]  [2]

[2]

[3]

図版引用先:

[1] Chartres Cathedral

[2] St. Paul’s Cathedral: PATH OF MESSIAH

[3] Plan of San Pietro in Vaticano

十字架をモチーフとする典型的例として教会カテドラル(聖堂)の平面プランなどがあるが、こうした例には、数ある十字架のヴァリアント(変異種)の中でも、縦横二本の棒の交差点を中心点として左右に突き出た「横板」に相当する部分と、中心から上に向かって突き出た「縦板」に相当する部分の長さが等しい場合、その「突出箇所」自体で「数性3」を表現するケースがありうる。また、平面プランにおいて、「十字架」の頂点部分にチャペルのような小さな窪み(ニッチ)状の小部屋が設けてある場合、「数性2」を表す十字架上に「数性3」が内包されているかに見える場合がある。これらは後にも詳述するが、十字架の表出する「数性2」が「三つ葉のクローバ」の表出するケースのように「数性3」に発展・進化したと言うべき例なのである。このような教会の平面図に頻繁に観られるものに、数性に関連した「十字架の変異」とも呼ぶべき例が多くある*。

* 後に詳述するが、この“十字架”の変異(mutation) というのは「数性4」にまで及ぶ。

■ キリストの手(「数性2」から「数性3」への橋渡しとしての)

聖母子像などのイコン(Icon) は極めて象徴性の高い<普遍的題材>を扱った視覚表現作品とも言えるが、それらに描かれる幼子イエスや成人したイエス像の中には、十字架以外の手法によって表現された、重要性の無視できないいくつかの数的暗示がある。

[1] ![]() [2]

[2]

[3]  [4]

[4]

ひとつは前章でも見た聖母像の額や肩に見出される八芒星(乃至「二重十字」)であるが、もうひとつがキリストの手(指)である。中でも大きく分けて、キリストの手が示すものには大きく分けて二種類の数性がある。その内の一つはこの章で取り上げるべき価値のある「立てられた二本の指」であり、もう一つは後に取り上げるべき「数性3」を表す「立てられた三本の指」なのである。

「キリストの手」の表現に二通りの表象上の範型が認められるのは、正にそれが描かれた時代や描こうとしているものの目的や意図に関わりがある。イエスの磔刑を通じて表現された数的祖型が「数性2」であることはすでにわれわれにとって疑問の余地のないものであるが、後にカトリック(旧教)の教義の中に紛れ込んでくる「三位一体」の教説の登場によって、ほかならぬイエスに「数性3」を背負わせるケースが頻出してくるのである。従って(ここでは深入りしないものの)三位一体説によって世界に紹介される「数性3」を他ならぬカトリックが採用したために生じた「“3”によって呪縛される」一つの時代のエポックの<徴>であると考えるべきである。だが、それは後に述べる「“3”の時代」の章において詳述されるであろう。

[1] Various Orthodox Prayers

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

[2] Mother of God of Vatopedi

アトス山上の正教ヴァトペディ修道院に伝わるイコンを元にしたというレプリカ

[3] Iconography: Wikipedia

Salvator Mundi (Saviour of the World) by Tiziano Vecelli or Vecellio (c. 1488-90 ? August 27, 1576) aka Titan

[4] Christ’s Blessing by Bellini, Giovanni (1430?-1516)

手の平に聖痕のあるルネッサンス絵画。

いずれにしても、われわれの目には、「イエスの指」が一見して数字であることが分からないほど巧みなまでに、控えめな表現がなされるケースが多いために、余程の典型的事例に運良く出逢った際に、しかも必要な洞察が訪れないことには見落としてしまうことさえ多い筈である。だが、聖母子像における処女マリアが「数性8」を表し、幼子イエスが「数性2」を表すとなれば、そこに読み取ることのできるメッセージは明らかである。「8(= 1)が2を生み出した」ことである。この数性の理解によって「何が何を生み出したのか」ということがここで読み解かれることになる。

出典不明。上掲の図版を初めとして、「数性2」から「数性3」の移行期ではないかと思わせる「イエスの指」がある。

画像引用先:The Face of Love(「イエスの手」にフォーカスした幾つかの図版を見ることのできるサイト)

■ 「人の子の祖型」「聖母子の祖型」の指し示すもの

イエス・キリストは「人の子: the Son of Man」と呼ばれる。気を付けなければならないのは、彼が聖書の中では滅多に「神の子: the Son of God」とは呼ばれていないことである(そのほとんどが「神の子というべき哉!」という聖書中登場人物による証言や意見であって、福音書家自体の結論としてではない)。日常的・顕教的な場面に於いては、キリスト教会もそのようにフレーズを恣意的に置き換えたりしている。要するに、イエスは解釈によって勝手に「神の子」であることになっている(一面ではそれは正しい)という捉え方が一義的には正しく、聖書にしてからが、彼を「神の子」と滅多に呼ばないことにわれわれは改めて注意を促すべきである。

控え目に言ってもイエスが「人の子」であるという記述があることにわれわれは十分な注意を払うべきである。「神の子」という記述のほぼ2倍の頻度で出てくる*「人の子」という表現の表す内容は何かと言えば、そこには何らの隠し立ても晦渋もない聖書の意図が見えてくる。「人の子」であるからには、それはやはり「人」であるか、「人によって産み出された何か」である。間違っても彼は神自身ではない。

「人の子」と呼ぶ以上、彼には父親の存在が想定されなければらないが、“the Son of Man”で示される“Man”とは「男性」のことであるのと同時に「ひと」すなわち「人類」のことである。一方で、母親(マリア)が肉体的な交わりによって懐胎していないことも、聖書の記述では前提として強調されている。ということは、“the Son of Man”で表されていることは、「マリア」というコードで表される或る「母親」によって地上的な生を与えられたものであって、しかも「ひと: Man」と直接関わる。

ここで、もっとも単純に考えることによって、それが「われわれ人類自身」であり、しかも「光を与えられた人類:文明: enlightened man」のことであることが諒解されよう。人類は、言うまでもなく、地母神たるマリア、すなわち“Mother Earth”による「一人子」であり、天なる神によっても祝福されたものと考えられるものである。それは第一の<真実>である。“Mother Earth”が人類を含めたあらゆる生命を処女懐胎しているというのは、地球という「閉じた系」の中でゼロから生命を育むことができた<処女>なのであり、それはほとんど否定のしようのない生物発生/進化上の事実でもあるからである。

*「神の子」は、新約聖書中、43箇所 (43 verses)に出てくるのに対し、「人の子」は、84箇所 (84 verses)である。旧約を含めると「神の子」44箇所に対し、「人の子」94箇所であり、登場頻度は倍以上となる。

しかし、その「文明」は、人類にとっての「福音」であり、祝福された生命であると同時に、「始まりもあり終わりもあるもの」(ΑでありΩである)として登場する。そしてキリスト自体がそのように自己を明確に定義した。いかなる生命も、誕生した以上いずれ死ななければならない。だがその限りある(文明の)生は、福音書でも記載されているように、人間の生にあらゆる「奇跡」をもたらす。癒されなかった病は癒されるようになり、見えなかった目は見えるようになり、立てなかった者は立って歩くようになる。死んでいたかに思われる者は息を吹き返す。

しかし、これら「奇跡」のすべてはまさに今日目撃するような技術文明がわれわれにもたらした「福音」そのものではないか。まさに「その一切をいちいち書き記すなら、世界はそれを納めきれないであろう」とヨハネ伝にあるほどに、こうした一切は、人類の文明のこの世で生起させている<あらゆるすべて: all and everything>である。だが、その「福音」は、文明の終焉(集団による救世主の拷問と処刑)によって終わる。どんな事情があったにせよ、「救世主」は憎悪の対象となった。そしてそれは天寿を全うすることなく、30代半ば前という若さで、殺害によって幕を閉じるのである。ただし、ひとつの予言を残して。「私はまた帰ってくる」という予言を。

寿半ばに死ななければならない「西洋(技術)文明」というものは、まさにこうした「イエスの人生」を祖型として構築されたものということができよう。

■ 教会音楽の中の「数性2」

例えば音楽の世界においても教会のsacred musicの楽曲形式には濃厚な「二部構造」が見出される。教会とのつながりのある楽曲が「二楽章」形式、ないし「二部」形式になっていることはまったく偶然ではない。そこにはふたつの部分、すなわち十字架の水平線(横棒)と垂直線(縦棒)を表現しようという意図が潜んでいる。それが当てはまる作品の中には、比較的新しいところでは、G・マーラーの交響曲第2番「復活」および交響曲第8番、そしてサン=サーンス交響曲第3番「オルガン」などがある。いずれも通常のシンフォニーホールで演奏されることが想定されているというよりは、オルガンやクワイヤを大胆に含んだものであるために、交響曲でありながらコンサートホールよりは、そもそも教会での演奏が想定されているように思われる。つまりこれらは交響楽形式を纏った宗教音楽 (sacred music) の亜種と呼ぶべきものなのかもしれない。

やや古いところでは純然たる宗教音楽であるバッハの多くのオルガン曲「プレリュードとコラール」「プレリュードとフーガ」「トッカータとフーガ」なども、ある種の「二部形式」の例と考えることができるであろう。

(更なる推敲と拡張の予定)

■ “2”の時代と深く関わりのある国旗に見られる「数性2」

よく知られた事実であるが、航海術によって人類が再び大海に乗り出していく大航海時代のさきがけとなった国は、スペインとポルトガルである。この二国が旧教の布教プロジェクトと表裏一体となって西方行路を見出そうとしたために「新大陸」発見に繋がる(無論、これは彼らが「新大陸」の存在を知らなかったという前提での話である)。

いわゆるカトリック教を始めとして「ラテン文化」と言われるものが今日南米に見出されるのも、この二国が競って行なったミッションの努力とそれに次いでやってくる植民地支配の結果である。大航海時代が専らこの「二国」によって進められたことは象徴的である。

そして、ポルトガルとスペインの国旗が「二色旗」であることにもわれわれは注意を促すべきである。この「二国」とその後の世界の覇権、そしてその時代というのは歴史のあるエポックを表象しているものと考えるべきである。

現在のスペイン国旗は二色旗でありながら水平方向に3分割するパターンによって「三色旗」の時代への過渡期を表現している。(スペイン国旗には公用と民間用があるが、公用国旗にはヘラクレスの柱による「2本の棒」すなわち「数性2」の暗示もある。)

ローマ・カトリックの総本山であるヴァチカン市国の国旗(カトリック教団旗)が、正方形であり、また二色旗であるということは、象徴上、極めて重要な意味を持つ。「数性2」は、二色(黄 vs. 白 / 金 vs. 銀)であるということに見出される他、「ペテロに渡された鍵」の象徴が二本組み合わせられていることにも見出される。こうした「X字状」の十字図像の範型は「ソルタイヤ: saltire」と呼ばれる。詳述しないが、この「斜め十字」は、ここで論じられる十字架とは全く異なる性質や意味を持つ。この鍵の組み合わせ方は、「十字」のもう一つの表象のパターン、そして「数性4」を論じる際に、再び言及されるであろう。

スイスの国旗についてはここで詳述しないが、公用の国旗として使われるこの国旗は、正方形であり、その形によってヴァチカン市国の国旗のようなある重要な秘教的意味を伝達している。スイス国旗についての秘教的解釈は再び「“6”の時代」の章の中で再び論及されることになる。ここでは、きわめてあからさまな「数性2」を保持した国旗を持つ国家が歴史的に重要な役割を演じることになるだろうことを言及するに留める。

■ 「数性2」の宣言する「終わり」の始まり(章のまとめ)

そのあらゆる生命の源であるMother Earth / Mother Natureがついにその一人子である人類の文明を産み落とした。人類が、真に「文明」と呼ぶに相応しい段階に到ったとき、歴史的に“2”の時代に突入したことが宣言される。こうした「歴史的エポック」は、ひとつの時代の象徴として、必ず或る人物が生贄になり聖化されることで達成される。それは「燔祭の羊」のようなものである。今回の歴史における最古にして、しかもまだなお記憶に新しいその儀式は、およそ2000年前に行われた。決定的な宣言の方法とは、2本の「木の棒」によって造られた「極めて特殊」な形状の処刑台の上で男が自ら死ぬことであった。そしてその人物のポートレートはマリアに抱かれる「人の子イエス」として、あるいは西洋の中世絵画や木彫の聖母子像の中では指を2本立てることで、現在でもわれわれに彼が“2”の象徴であったことを示し続けている。

われわれの生活圏が、文明と呼ばれるものである限り、同時に「終わり」の「始まり」がある。「個体の生」にしても「集団の生」たる文明にしても、「生きとし生けるもの」の宿命として、「始まり」のときに「終わり」が確実に約束されるのである。救世主として知られるこの度の文明世界を象徴するコードである「イエス・キリスト」は、隠し立てせずに「私はアルファであり、オメガである」と語ることで「始まりがあり終わりがある人類の文明そのものである」ことを明白に告白しているのである。

そして、彼は、滅び往く「かつての文明」の最終局面において約束した通り「帰ってきた」のだった。だが、彼は「この度の文明」においても再び同じ受難の道を歩んでいるのであり、かつてそうであったように再び磔刑に処される可能性が高い。これについての悟りは、福音書が「過去の話」であると同時に未来を予言するもの(= 福音: Gospel)としても読むことができること、すなわちイエス: Iesus, Jesusという名の或る<普遍的人間>についての話であることの理解をもたらすであろう。

このパターンは古今東西の神話に見られる「王殺しの祖型」として表現されてきたもの、またバガヴァド・ギーターで表現されてきたものと本質的に同じである。ただこの神話的祖型についての理解とは、「王の殺害」という事件が、われわれ自身、今後「その影響を免れることができない種類の規模」を誇るものとして起こることだという文脈で実感することができるかどうか、すなわち、「われわれ自身の問題」として理解できるかどうかに掛かっているのである。