Archive for the ‘音を捉えようとする言葉’ Category

マーラー「幸福は破局の淵で栄えること」について

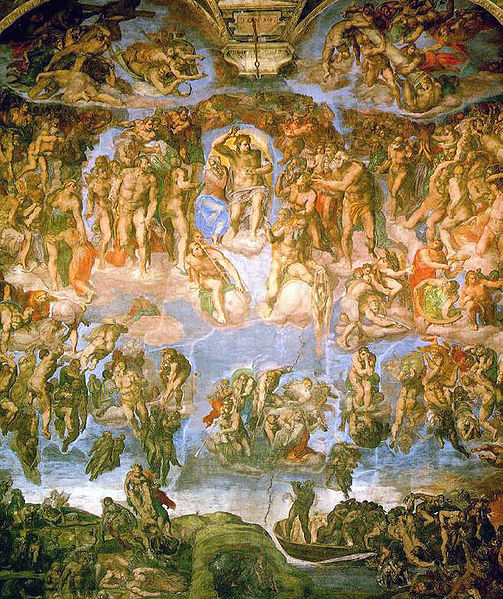

Thursday, September 29th, 2011マーラーがオペラを書かなかった理由。音楽の進行に沿った当たり前な内容の通時的体験、つまり、「この後どうなるのか」ということについて、オーディエンスの不安と期待を掻き立てる類のドラマを描く事にマーラーは興味がなく、例えば、ミケランジェロの壮大な天井画のように、始まりも終わりもない、爆発的に、言わば「共時的」にしか大悟しえぬイベント、換言して、過去も未来も現在もすべてが同時に起こるという内容に関する、(止むを得ず行なう)時間軸上の展開しか可能でない凝縮された《一瞬》の通時的な顕現を試みる。つまりマーラーの音楽は、不当にもよく指摘されるところのその「長さ」にも関わらず、《時間に属さぬもの》を描こうとする労作なのである。

解りやすい例を挙げるなら、交響曲第5番の四楽章、有名なアダージェットや「リュッケルトの詩による歌」などを思い出せばよい。音楽は確かに演劇のように時間軸に沿って流れて行くにもかかわらず、音楽が見せているものは愛の悲しみを深く湛えた澄んだ湖のような静止画的な画像であり、クライマックスがあるにも関わらず、それもあらかじめ「織り込まれ済み」の運命の様なものとして立ち現れる。それは、このような分かりやすい例でなくとも、彼の全交響曲作品にも歌曲にも一貫して観察できる性質なのである。それは《大地の歌》の終楽章『告別』のような、ややドラマ仕立ての作品においてさえ、同様なのである。彼の「ドラマ」は進んでいかず、常に、ある場面を写真で捉え、それの起きたらしい時間的前後の要素さえも、コラージュ的に同画面内に収めたような静止画なのである。

この点では「マーラーにあって幸福は破局の淵で栄える」という正にアドルノの指摘したその大方針通りである。彼のどの作品も、まさに崖っぷちから落ちようとしている寸前の幸福をカメラが捕らえたかのように「聞こえる」。これは音楽の持っている宿命的な通時性に対する抵抗であり、今さら芝居がかった語り物であるオペラなど書きたくなかった理由に違いない。マーラーの音楽は、それがどんなに大袈裟な身振りを持っていても、作り物ではなく、音楽を通してわれわれの住む世界に関する「本当の事」を伝えることに傾注しているのである。

(これがおそらくアドルノが別のところでマーラー作品を「絶対オペラ: opera assoluta」と呼んでいることにも通じていくはずなのである。)

オルフ《カルミナ・ブラーナ》に見られる音楽の達成した秘教的結実

Tuesday, December 14th, 20101.  2.

2.  3.

3.

伝統的秘教の伝えて来たところの韜晦なるメッセージの具象化は、われわれの住む世界の各所で生じる歴史的な具体的事態の積み上げと現代の危機的状況を通して、時代の経過とともに《その意味が明瞭になる》という、現代にとりわけ観察されるようになった無視し難い傾向によって説明できる。それにしても、作曲作品に半ば「秘教的」とも言うべきメッセージを込めるというのは、何も近代に入ってから作曲家が得た特権ではない。多かれ少なかれ、バッハもしくはそれ以前の時代から作曲家が採用してきた方法であり、また時としてそれが「作曲」を隠れ蓑にした目的そのものなのではないか、と言いたくなるのほどの重要性を持っているかに見えることがある。

そんな中で、カール・オルフ (Carl Orff) が《Carmina Burana: カルミナ・ブラーナ》という主要作品を通して行ったことは、それをもはや「秘教」的と言い難いほどの明瞭さで、あからさまに行った音楽的手法による広い世界への秘儀伝授的な作品を世に問うことにあったと言えよう。

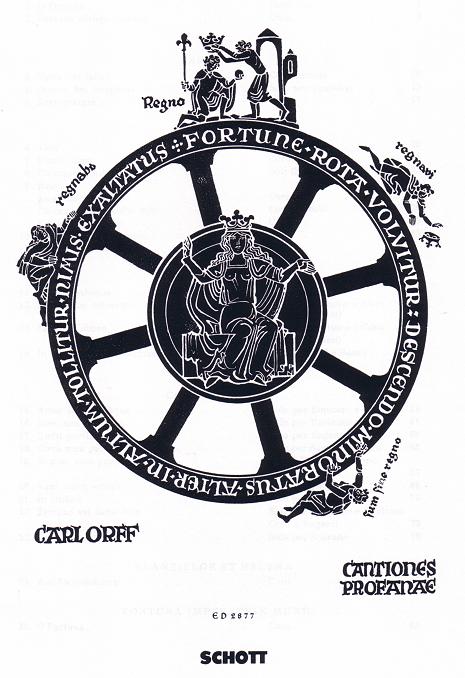

その秘儀の核は、オルフが幸運にも出会うことになった、中世の時代から伝えられたとされるいわば「ヨーロピアン・スタンダード」とでも呼びたくなるような歌詞群(1803年にボイレン修道院で発見された)が十二分に表現しているが、オルフは秘儀の扱ってきた普遍的題材の持つ《物理的特性》を、その作品の構造として堂々と採り込んでいる。その骨子となるものは、歴史の周回性 (cyclical nature) をあらわす作品自体の円環構造と、歴史の三層構造を反映した「3度(いやというほど)繰り返される反復構造」、そして世界の三層構造を反映した「三部構成」である。

■ 「世俗歌」の体裁に込められた「反対物の一致」

「隠しながら伝える」(conveying truths through occultation) というのが、秘儀の伝統的作法であったとするならば、オルフの《カルミナ・ブラーナ》は、そのタイトルの示す通り、「世俗の、バイエルンの、バヴァリアの、歌」であると同時に、「世俗への秘密の教示(教化)」を目的とするという意味で、「世俗向け教材」としての意味を持つものかもしれない。だが、現にあるようなあからさまなまでの表現がなされたとしても、それは限られた人間の関心しか掴むことはなく、結局「隠しながら伝える」という結果を招来させるに違いなく、そのオカルト的な「隠しながら伝える」作法は依然として有効性を保つと言えるだろう。

一体どれだけの人間が、《カルミナ・ブラーナ》をそうした秘儀伝授というコンテクストで論じようとしただろうか? 音楽自体が持つ魅力だけで鑑賞することが可能なこの非凡な作品は、その美しいまでに単純な構造と、簡単に覚えられるメロディー、血湧き肉踊る「野蛮」とも言えるようなリズム、そして圧倒的な交響楽的音場だけでも人を虜にするに十分なのである。だがその音楽的な完成度ゆえに、その深い意味を咀嚼することから、かえって大多数の聴取者を遠ざけているかもしれない。

この「世俗歌」の持つ重要な特性とは、まさにこの逆説的な性質によっても説明できるかもしれない。つまり、かのエリアーデの繰り返し言及した「反対物の一致: Coincidentia oppositorum」こそ、この音楽作品が体現しているものだという意味で。この秘教の伝えるところの歴史的周回性の事実は、まさに《智》の聖なる領野に属するものだが、聖なる出来事は、まさにこの世俗歌で描かれているような俗的・此岸的な人間の生き様が契機となってもたらされるものであり、この人間の俗的運動 (profane/secular/vulgar dynamism) 無しには、この聖性はこの世に実現し得ないのである。聖的な制度(宗教)は、歴史のある時点において、その人間的なダイナミズムを抑制し、歴史的悲劇の反復を遠ざける役割を果たすが、その制度が、果たせるかな人間の俗的なダイナミズムをむしろ最大化し、最終的に最も劇的なやり方で権威的制度としての宗教を転覆させる逆説的な効果を発揮させる。つまり、歴史的に見れば、宗教的抑圧は世俗的人間の爆発的伸張の時限装置として働かざるを得ないのである。

愛と性がまさに聖性と俗性の両面機能を果たしてきたことと、この歴史的円環の完成は不可分なのである。

■ 《Fortuna Imperatrix Mundi: 世界の支配者 フォルトゥナ》の機能

The Wheel Of FortuneThe Wheel Of Fortune - Choir version

《カルミナ・ブラーナ》の第1曲と最終曲である<< FORTUNA IMPERATRIX MUNDI >>は、まったく同じ歌詞、同じメロディーの繰り返しであるが、これは単に同じ音楽的テーマを形式的に繰り返す音楽技法上の「cyclical form」(循環形式)のことではなく、まさにオメガ祖型 (The Omega Archetype) の視覚的形状が表す如く、底辺で切れた円相の左下から時計回りに円を描き始め(ということは頂上に登り始め)、頂上を極めたら円を右下の底辺に向かって墜ちていく、その人間の歴史的運動を描くために採られた、これ以外にないという完璧なる形式である。まさに写本の表紙に使われている<< The Wheel of Fortune (運命の女神の紡ぎ車) >>が、円環する人類史の運動を描いている*のと同等の内容である。

ここで、この楽曲のエッセンスの詰まった第1曲と最終局の印象深い歌詞を掲載する。

(原語:ラテン語)

O Fortuna

O Fortuna

velut luna

statu variabilis,

semper crescis

aut decrescis;

vita detestabilis

nunc obdurat

et tunc curat

ludo mentis aciem,

egestatem,

potestatem

dissolvit ut glaciem.

Sors immanis

et inanis,

rota tu volubilis,

status malus,

vana salus

semper dissolubilis,

obumbrata

et velata

michi quoque niteris;

nunc per ludum

dorsum nudum

fero tui sceleris.

Sors salutis

et virtutis

michi nunc contraria,

est affectus

et defectus

semper in angaria.

Hac in hora

sine mora

corde pulsum tangite;

quod per sortem

sternit fortem,

mecum omnes plangite!

(英訳)

O Fortune

O Fortune,

like the moon

you are changeable,

ever waxing

and waning;

hateful life

first oppresses

and then soothes

as fancy takes it;

poverty

and power

it melts them like ice.

Fate – monstrous

and empty,

you whirling wheel,

you are malevolent,

well-being is vain

and always fades to nothing,

shadowed

and veiled

you plague me too;

now through the game

I bring my bare back

to your villainy.

Fate is against me

in health

and virtue,

driven on

and weighted down,

always enslaved.

So at this hour

without delay

pluck the vibrating strings;

since Fate

strikes down the strong man,

everyone weep with me!

(Classical Netより)

(翻訳:日本語)

おお、運命の女神よ

運命の女神よ

貴女は月の如く

常に定まらない

満ちたり

欠けたり。

おぞましき人生も同様

虐げると思えば

なだめる

気の向くままに。

貧窮も

権力も

氷のように溶解す。

運命よ

奇怪で、空虚な運命よ

おまえは車輪の如く回わり往く

邪悪なものよ

幸せは儚く

無へと衰え

闇で覆われ

疫病で悩ます。

このゲームの只中で

おまえの悪事に手を貸すように

裸の背中を差し出す。

運命はつねに我を責め苛む。

健康と

徳を授けるなら、

その重みで

我が身を奴隷にする。

さあ、今、この時

ためらうことなく

鳴らされる弦を引こう。

さあ、運を掴んだ強者も

運命が投げ落とさん!

我と共に、運命を嘆き悲しまん!

(Wikipedia, Classical Netなどを参考にした拙訳)

第1曲と最終曲は、第2曲 << Fortune plango vulnera 運命に傷つけられ >> と共にその底辺の世界(秘教的な表現では「夜」ないし「冬」の時代)を描く厳しい内容であり、そのメロディーや歌詞がそれにふさわしいものになっているが、まさにこの円環の最底辺において、ひとつの終わりが次の始まりとして繋がろうとする部分なのである。《カルミナ・ブラーナ》はまさにこの構造を採用し、永遠に回帰する人類の歴史の範型を表す「Ω祖型」を、交響的作品によって具現化したものと言えるであろう。

季節という象徴的円環の中で冬に続くのは自明なまでに「迎春」である。ピッコロ、フルート、オーボエによって3回繰り返されるコールによって春の訪れが宣言される。このように、第3曲 << Veris leta facies 春の喜ばしい風貌が >>は、冬の時代の終焉により訪れる春の世俗を描く。第4曲の << Omnia sol temperat 太陽は万物を調合し >> にては只中の春爛漫を描きつつ、マザーネイチャーたる大自然の行う錬金術的な作業 (Opus) を暗示する。このように音楽は進行し、この世の春と夏を経験し、その頂点を極めて栄光を浴すると、再び冬の時代への回帰していくのである。

* * ボイレン修道院の図書室から発見された、ラテン語、中高ドイツ語、古フランス語などで書かれた約300編の古い歌を収めたオリジナルの《Codex Buranus / Carmina Burana》の表紙を見ると、そこには紛れもないタローカードの<< The Wheel Of Fortune >> (運命の女神の紡ぎ車) として伝承されている図版と同じものが描かれているのを知るだろう。オルフの《カルミナ・ブラーナ》の今日売られている合唱用/ソリスト用の総譜を見ても、表紙には同じモチーフが使われているのである。

■ 曲数の隠し持った秘教的数性

《カルミナ・ブラーナ》の曲数「25」は、われわれに2つの意味解釈を可能とする。そのひとつは、そのオルフによる作曲年代である「20世紀」という時代を顕す数性“5”である。「25」という数字の中に込められている濃厚な“5”の数性は、それを二乗(5 x 5)することによって得られることから諒解される。「5 x 5」のシンボルは、まさに世界が二分され、それぞれが五芒星を額に掲げながら闘われた第二次世界大戦の前夜の時代に相応しいものである。

そして二つ目は、最後に繰り返される<< FORTUNA IMPERATRIX MUNDI >>を1曲と数えた場合の曲数である (25 – 1 = ) 24は、「8 + 8 + 8」という数性“8”の3度繰り返される「ぞろ目」をその中心的特性として隠し持ったものなのである。この数性“8”を内部に濃厚に保っている「24」というシンボルこそ、紡ぎ車を回し続ける「運命の女神」の永遠性と円環性を表現するにこれ以上にないほどに相応しい記号である。(参照:“伝統”数秘学批判──「公然と隠された数」と周回する数的祖型図像)

オルフは、その曲数である数字「25/24」の中にこうした2重の意味を込めたのである。

■ 曲構成に見る秘教的《三重の入れ子構造》

われわれの世界は、「物事は3度繰り返す」というジンクス主義に呪縛の中にいる。それがあまりに自明のため、「それ」が2度でも4度でもなく3度であるのかということについて、改めて顧みることがないのだ。「3」という数字に神聖性を見出す理由には、幾つかの説明が可能であるが、それには単なる形式としての三部構成(三部作、三大○○というような例を挙げるまでもなく)ということ以外に、その数性を通して、われわれの生きる《エイオン》についての暗示が込められている。そのことについてここで詳述はしないが、新約の「ヨハネによる福音書」の中で出てくる三度繰り返されるキリストの行動や諸現象の記述が、単なる無意味な反復ではありえないことが明らかなように、われわれの住む世界における「現象世界の世界的現象」についての、ある類型への暗示があるのである(これを新約に則って「ペテロ・シンドローム」、「ペテロのジンクス」と呼んでも良い)。

オルフ《カルミナ・ブラーナ》が、第1曲/第2曲と終局に挟まれる形で「I. Primo vere: 初春に」「II. In Taberna: 酒場で」「III. Cour d’amours: 愛の誘い」という3つの構成部分を通して世俗の3つの局面を描いているのと同時に、ひとつの普遍的題材の特性を呈示する。

また、それぞれの歌がほとんどのケースにおいて三番までの歌詞を持ち、同じメロディーが「変奏されることなく3度繰り返される」ということにも、同じ意図を見出すことが可能である。つまり、《カルミナ・ブラーナ》という作品自体が、大きな三層構造を持つと同時に、その構成要素であるそれぞれの歌が、ミクロコスモス的に三層構造を内包している。更に、この《カルミナ・ブラーナ》が、オルフの代表的三作品 • Carmina Burana (1937) • Catulli Carmina (1943) • Trionfo di Afrodite (1953) を含む “Trionfi (Triumphs)” と呼ばれる三部作のうちのひとつになっているのである。つまり、より大きな宇宙(マクロコスモス)の中におけるひとつの世界として存在する、「三重の入れ子構造」になっているのである。

音楽自体が、シンプルで力強くその構造を主張するのに似て、この単純で分かりやすい構造に関しても実に徹底されている。その理由はたったひとつのことを後世に伝えるためであるというのが、言わずもがなであるが筆者の考えである。

画像:1. Carmina Burana オリジナルスクリプトのイルミネーションに見られるWheel of Fortune (Wikipedia) 2. Schott版『カルミナ・ブラーナ』のスコア表紙 3. Kingwood Musical Arts Societyのコンサートポスター

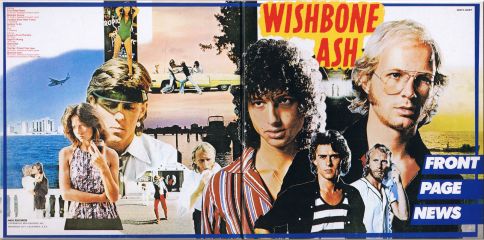

Wishbone Ash “異論”

── あるいは(単なる)『Front Page News』礼賛

Sunday, March 30th, 2008

最初に、間違って造り上げられたこのグループについての「伝説」を徹底的に否定しておくべく、私家版のウィッシュボーン・アッシュ論を通して、バンドの位置づけをしておきたい。

Wishbone Ashは、ライヴ盤の2枚組(“Live Dates”)を2枚分として勘定すると、1970年から1980年までの10年の間に、MCAから計13枚(12組)のレコードを発表した。この「黄金の」MCA時代を通しては、若干のメンバーの入れ替わりなどあった(誰が出て誰が入ってきたなどの人事異動は勝手にライナーを読んで勉強してくれ)ものの、核となるギタリスト(Andy Powel)とボーカリスト(Martin Turner)を中心に、ほとんど「首尾一貫した」と形容したくなる様な、独特の粘りと抑制された歌心を押し出した作風で、アルバムをコンスタントにリリースしたことになる。(その決して激することのない音楽的な粘着性は、その不可思議なバンド名、「ウィッシュボウン・アッシュ」という音にも十二分に反映されている。)

さて、私に言わせると、ごく僅かな例外を除いては、彼らの作り出したアルバムの《すべて》が、甲乙付け難い完成度ででき上がっていると表したくなるものである。したがって、彼ら大西洋を挟んで英国と米国の間を行きつ戻りつしたことによる作風の変化なるものを云々する評論家諸氏の言説は「すべてナンセンス」と言下に否定しておくので、一旦、完全に忘れて頂いてよろしい。

(more…)

あるのはブラックサバスである

Wednesday, June 20th, 2007

あるのはヘヴィーメタルでもハードロックでもプログレでもない。あるのはメタリカであり、ブラックサバスであり、フランク・ザッパである。あるのはハードバップやフリージャズやフュージョンではない。あるのはアート・ブレイキーであり、コルトレーンであり、ジョン・マクラフリンである。ジャンルはすべて幻想である。あるいは評論家諸氏の頭で複雑な音楽の宇宙を「理解」し、ちんまりとそのなかに収めるための利便である。

音楽は《内容》を持つか?

Tuesday, July 25th, 2006以下は、一度取り上げたことのあるE・フィッシャーの評論(『芸術はなぜ必要か』河野徹 訳)の中で引用されていたヘーゲルの論述を孫引きする形で、ネット上で行なった「とある対話」の中で記した拙論を基に、大幅に推敲したものである。拙論「音楽と音楽に外在するもの〜E・フィッシャーを読む」の最後に紹介しているが、再度引用する。

「外面的な対象を一切持たないという意味における内容と表現形式のこの観念性が、音楽の純粋に形式的な面を明示している。音楽は明らかに内容を持つが、それは、われわれが造形美術や詩をさしていうときの内容ではない。それに欠けているのは、現実の外面的な現象をさすにせよ、知的な観念や心象の客観性をさすにせよ、とにかく客観的他在のこの外形なのである。」(ヘーゲル『芸術の哲学』 太字は引用者による)

まずこの文章の前半部分に関してだが、われわれは「外面的な対象を(ほぼ)持たないという点において、たいがいの音楽が純粋に形式的(かたちそのもの)でしかない」ということを意図しているのなら、ヘーゲルの指摘についておおむね同意できる。そう。「音楽は音でしかない」(安藤広)のである。(そして作品が視覚表現だとしても、それが抽象表現ならば、この指摘は相当程度に適用可能となるだろう。)

ことによると単に翻訳の拙さのせいかもしれないが、このヘーゲルの文章がいきおい不鮮明に聞こえるのは、ひとつには指示代名詞の使い方がある。特に分かりにくいと感じるのは、「それは、われわれが…」と「それに欠けているのは、…」の部分である。第一の「それ」とは何を指すのかが分かりにくい。第二に「それ(に欠けているのは)」が、ほぼ確実に「音楽」のことを指していることは想像できるが、最初の「それ」は、おそらく「(音楽の)内容」を指しているのだろうと憶測できるものの、確信は持てない。 「外面的な対象を一切持たない、という意味における内容と表現形式のこの観念性」という長い節を指している可能性もある。

「外面的な対象を一切持たないという意味における内容と表現形式のこの観念性が、音楽の純粋に形式的な面を明示している。音楽は明らかに内容を持つが、その音楽の《内容》は、われわれが造形美術や詩をさしていうときのものではない。《音楽》に欠けているのは、現実の外面的な現象をさすにせよ、知的な観念や心象の客観性をさすにせよ、とにかく客観的他在のこの外形なのである。」[赤字は筆者によって解釈された補足]

とりあえず指示代名詞を以上のように了解した前提で書けば、賛同するまでもないほど、ほとんど「身も蓋もなく自明」なことだと言う以外にない。だが、近年自分が獲得しつつあるもうひとつの視点から言うと、この「自明なこと」すら無条件に「正」であるとは言い切れない局面がある。

純粋な音楽――伝統的音楽用語に従えば、「標題音楽: program music」に対する「絶対音楽: absolute music」のようなものを指す?――が「外面的な対象を持たない」というのは、基本的にはそうだ(というより、少なくともそのようなものを純粋音楽と呼ぶだろう)。だが、《音楽》が、深層の部分では相当に具体的な「外在する何か」を指し示している(反映している/呼応している)可能性があるという考えに傾いてきている。これは深層レベルの話なので、音楽を創っている本人さえ無自覚である可能性がある。

音楽を音楽であると捉えるのは、受け取られる音楽の性質だけに帰される現象ではなくて、音楽の体験が内的体験である以上、受け取る側の内的神秘がそうさせるという見方が可能な訳で、音楽における「ある不変の実体」だけを問題にすれば済むということにはならないのである。

ヘーゲルは、この文章において暗示しているように条件的には「《内容》を持つ」と言っている訳で、そのように「内容がある」とわれわれがに認識な可能な以上、音楽の作品の(内側)だけでなく、その音楽の有り様と「相似の関係」にある何らかのものが、作品の外側に存在しているのを感知し連想するからこそ初めて「内容がある」とわれわれが感じているという捉え方が可能だ。

音楽によってもたらされる官能的な心地よさや不快というものは、確かに外在する何かとは無関係に、「音楽」それ自体が、感覚器官を通してもたらす「ひとつの純粋な経験」であるということが出来そうだし、その側面を無視している訳ではない。だが、われわれがある音楽から純官能的な快感とは別の次元の感動を得ているとき、それは単に甘い飴を舐めているような甘美な経験とは別種の、高次の《内容》に共鳴していることを意味していることが想像できる。

外在する一切と全く無関係に「ただ存在する」ものが、われわれにとって「表現」である捉えられるということ自体が、われわれには「想定する」ことができないのではないだろうか。もし、そういうものがあるとすれば、それは人間が積極的に関与する「表現」ではなく、単なる「現象(出来事)」と呼ぶべきである。ただし、「現象」からある種の人間が「世界からの兆し」(外的世界からわれわれの世界へと照射されているかに見える徴)を捉えることができる人間のシャーマン的な能力の存在を想定すれば、世の中には「神の表現」としての「地上的現象」があると言うこともできるかもしれない。ただし、それは人間と音楽との関連という文脈から逸れていくので、ここで深入りしない。

さて、このヘーゲルの「拙い翻訳」自体は横に置いといて、

純粋な音楽が「外面的な対象を持たない」というのは、基本的にはそうだが、深層の部分では相当に具体的な「外在する何か」を、指し示している(反映している)、という考えに自分は傾いて来ている…

実は、この辺りが現在自分が大きな時間を割いて考察している部分なのだ。「いかにも自明」なことでありそうでいて、今日の表現者や鑑賞者が容易に認めたがらない部分である。 私はまさに人間精神の「底なしの穴」について、そして抽象表現が総じて、人類の《世界的な体験》に似た何か(エピック)を指しているという可能性に関心が向いているのである。 ある驚愕的体験が、「現象世界の世界的現象」を無意識に「認識」しているということに…

つまり、知的なレベルでの(頭で了解できる)作者自身の《題材》への理解や自覚の有無と関わりなく、ある種の抽象表現が何か重大な内容を伝えてしまうという“作品の力”をめぐっての話となる。

これは、フロイトやユングの発見や心理学、そして比較宗教学のエリアーデの研究などなどに親しんでいる方々からすれば、「もはや議論の余地のないこと」ではあろう。ただ、その割には、世間では抽象表現を積極的に解釈するよりは、その抽象を抽象のまま「放っておく」(要するに、「純粋に味わう」)ことで鑑賞態度として足りると言わんばかりの言説が、(一部の創作家や芸術愛好家たちの間でさえ)目立っているように感じられて仕方がない。つまり、創作物を真ん中に置いて両サイド(つまり表現者と表現を捉える側の両方)から、抽象芸術には「意味はない」とか「意味を解釈する必要はない」とか宣い、積極的に作品を「理解」する事を忌避する態度が出てきているような気がするのだ。解り易く言えば「理解」よりも「感じる」ことが重要視されていると言い換えられるだろう。もちろん、「感じる」のが先にあって「理解」もある訳だろ!と当たり前の事を言いたくもなるのである。

一方、創作現場からの言葉として、「われわれの小さな頭で考えたこと、理解した事を姑息に作品に入れ込むことでは、大した芸術作品は創れないのだ」という訳の分かったような断定を聞く事もある。人間精神の奥の深さや無意識のフェイズにおいて創作された“作品の力”を思い返すに付け、そうした発言も十分に理解できるのだが、真に重要な「意味」というのは、抽象作品を通して伝わるという以外に、ある種の言語や記号を以てすれば「言語化」さえ可能だ。実際、「詩」というものがこれまで愛されてきた歴史や現実(詩は、文字という記号を使って表現される)を観れば、おそらく多くの人々にとっても、疑問の入る隙のないほど自明な事だ。

問題は、あくまでも、所謂「無意識」や「幻視」が告げるところの《題材》の重要さであって、その重要さを一度「意識的」に受け止めれば、それはふたたび知的レベルでの言語的行為に還元する事ができる(もちろん簡単な事ではないが)。つまり、ある種の題材について「○○の表現形式によってしか伝達できない」とかいう言い方は、われわれにとっては明らかな虚偽だ。音楽や映像作品などの形式の違いを考えれば、体験の質、すなわち「伝わり方」に違いはあっても、音楽であろうと、映像作品であろうと、詩であろうと、「伝わるもの」に違いはないのだ。これは、その《題材》を了解した人にとってはあまりにも自明な事である。

われわれが言語に対する偏向的こだわりを持った「頭でっかち」な人間である…にも関わらず、その対極とも考えられるような即興音楽という創作方法にも同時に強いこだわりを抱きつつ取り組んでいるのは、無意識的な境地が意識的な音の操作よりも、より多くの「劇」(あるいは劇的効果)を生み出し、伝える(しかも深層で)ことがある、という実感を抱いているからだ。(もちろん、まだまだ「駆け出し者」の自分は、演奏中に「常に無為である」ことからはほど遠いのは認めても良い。) ただし、それを可能にする境地や技術力ということとも切り離して考えられないことではあるため、そうした《内容》を包含しうる表現形態において、「只の無為」であるということが、必要条件であっても十分条件ではないことについても自覚的でなければならない。

(推敲中)

作曲作品は誰のもの?

武満作品は誰のもの?

Thursday, July 6th, 2006

先日、下に引用したような文章に先頃遭遇した。

残念ながら、原文自体のURLは失われてしまった。そのコピーをベースにして起こしたと思われる似たようなコピーを記載する別ページは、ネットの各所に存在する。たとえば、これもその一例である。幸いにして、原文はコピーしてあったので以下にそれを掲載する。

武満徹・響きの海─室内楽全集(全5巻)

2006年1月19日 (木)

武満徹(たけみつ・とおる 1930.10.8-1996.2.20)は、現代音楽の分野で国際的に評価されている日本を代表する作曲家です。没後、以前にも増して世界中で作品が演奏されるようになりましたが、反面、作曲者が望んでいなかった解釈もしばしば見受けられるようになりました。

そこで生前に作曲者と深い親交のあった音楽家たちが集い、「作曲者が本来望んでいた意向を汲んだスタンダードたりうる演奏を残す」という意志のもと、特別に結成されたのが「アンサンブル・タケミツ」です。2001年から2004年にかけて全6回の公演で、65曲の室内楽作品が演奏されました。

(中略)

日本を代表し、国際的にも活躍する当代一流の演奏家たちが、作曲者の生前に直接アドヴァイスや対話を通して得た、音の身振り、表情、速度など、真にオーセンティックな解釈によって一曲ごとに精魂を傾けて奏でた、まさしく唯一無二の演奏です。

(略)

これは、「音楽が作曲家の頭の中や譜面の段階で、すでに音楽が完成している」かの幻想にのっとった言葉の典型的事例である。このような言葉の数々を見て「聴いてみたい」と思うのは通俗的な音楽愛好家的素人である。ここでの言葉を怪しいものと感じた人はマトモだ。だが、音楽作品が、譜面それ自体ですでに作曲家の頭にあるものをすべて具現化していると思っていたり、作曲者の頭自体が現実世界において鳴り響く《音楽》のすべてを予想できていると考えるなら、それが勘違いであることに気付くべきであろう。

今回のCD制作者の意気込みは買おう。武満徹が作曲家として第一級であることも敢えてここで問題にするべくもない。だが、この推薦文を読む限りでは、ひとつの原則が完全に無視されていると言わざるを得ない。そしてそれは心ある現場の音楽家や演奏家の反感や失笑を買っても可笑しくないような言説を含んでいる。

音楽というものは、それを演奏する具体的人間が演奏して完成するものである。演奏する以前にすでに「オーセンティックな解釈」というものが存在すると考えること、そしてそれを目指すことが演奏者の努力であると思い込むこと自体が、最初の誤謬である。それは陥りがちなことであろうとは思うが。そもそも「音楽的完成」が、演奏者なしに作曲作品として自立的に存在していると考えることが幻想である。それはほとんど身体なしに抽象的思惟が存在しうると考える程に非現実的なことである。

演奏家は、作曲家が思いもよらないような解釈や演奏方法やその他の諸々の表現で、その意図以上のものを目指すのが役割なのであり、また、作曲者本人が気付かないようなことが、その作品の行間にさえ潜んでいるわけで、演奏者が、作曲家の「思った通りのもの」を再現する(できる)のが彼らの仕事で、それ以上でも以下でもないと思っているとしたら、それは死んだ観念的「音楽」のリピート再生に過ぎない。

武満徹も確かに誰かに訊ねられれば「このような音」とか「このような流れ」とか「あのような響き」とか、自分の作品のイメージについて語れたに違いないし、事実、語ったであろう。だが、それが可能な音楽的実体の唯一のものであると作曲家の彼が本当に考えていたかどうかは、別問題である。彼の中に確固たる音響や調和のイメージを持っていたことは疑いがないが、私は彼が彼の頭に存在する音楽のアイデアが、唯一価値を持つものだとそのように思っていたと信じることは難しい。

生前の武満をよく知っていて、またどんな音に彼が満足していたかを知る演奏家たちは、確かに演奏上、相対的にやや有利な地点にいることはあるかもしれない。だが、それも、武満が彼自身の音楽から期待している自覚できて「言語化」できる部分であり、また、こう言って良ければ音楽的理想や「好み」に外ならず、それが彼の書いた作品であっても、その結果を武満だけが独占的に制御したり承認したりできるものではなかったはずだ。ましてや、武満の音楽観を知っている(と思っている)演奏家たちだけが、作品の正統な解釈の継承者だと名乗ることもできないだろう。いや、名乗るのは勝手だが、それを周囲が真に受けなければならない道理はない。作品の解釈や実際の演奏結果というものは、作者の意図や狙いというものを容易に超えて行くものだし、乗り越えられるべきものだ。場合によっては、絶対に近づくことのできないものだ。それが実際に譜面を音に変換する人間の奮闘する理由であり、存在価値だ。

武満の作品の中で、強いて、武満の狙いや「真意」を反映したものがこの世にあるとすれば、それは、武満自身が音を出し、(録音作品なら)整音し、彼が納得ずくで完成させたいくつかの音源であると言うべきかもしれない。それらは、例えば、彼自身が音楽監督をしたり、自らマイクとテープを使って作り上げた、いくつかの映画音楽(サウンドトラック)などがそうかもしれない。

実際に音を出さない作曲家が、実際に音を出す演奏家よりも、尊重されなければならないということは、「現代の音楽」という状況において、すでに不文律としてはあるかもしれない。だが、それを無批判にそのようなものでそれ以外はあり得ないと受け容れて考えるのは、ひとつの観念(思い込み)に外ならず、決して絶対的なものではない。それは作曲家が実際に音の現場において、もの申し、制御し、納得できるまでOKを出さないという、生きていればこそ可能な、音楽制作における具体的な手法のひとつに外ならないのである。

武満徹が亡くなる前に、「これが武満の音である」とか「この人が武満の音の継承者である」というような、自らが「芸術様式の始祖」たることを宣言し、それを正統に継承した人間以外の演奏を邪道(ないし逸脱)としたのならば、それは閉じられた家元制度のようなシステムを彼が希求したことになる。だが、少なくとも、私が想像できる限りにおいて、それは彼の生前の発言やさまざまなオーケストラのために数多くの作品を書いたという事実から導きだせるような人物像ではない。彼がそのような硬直した状況下でしか自分の音楽が実現できないといった狭量な音楽観を以て創作活動していたとは考えにくいのである。理想は高かっただろう。だが、彼は彼の譜面を使って演奏され、実際に鳴り響く音楽を自分の意図と違うということもって全否定しただろうか? もし、それを裏付けるようなことを本人がどこかで言ったり書いたりしているのであれば、それを是非見せて頂きたいものである。

繰り返す。音楽は、特に作曲作品を取り扱う場面において、如何に作曲家が尊重されなければならないという至上命令があったとしても、出来上がったものとその当初の意図とは、違ったものであるはずだ。それが生きた《音楽》の真実である。そして、作曲家が演奏された自作品を喜び、演奏者を讃えるとき、それは自分の予想を遥かに超えた結果に対する驚きと、自らの意図と現実の間隙にある《音楽》自体の神秘に触れたときであるに相違ない、と。

Note: 念のために断っておくが、以上のような「意図」を持って集まり演奏したからと言って、その実際の演奏が詰まらないものであるとか、価値のないものであるというつもりはない。何度も言うように、何を演奏を通して目指したかということと、実際の演奏結果というものの間にも、乖離があって当然なのである。つまり、どんなに詰まらない意図で集まったとしても演奏が途方もなくすばらしいという可能性だってあるのである(実際そうかもしれない)。音楽家(作曲家)の意図と音楽は、「個別に語られる必要」があるのである。

音楽と絵画に見出される根本的な相違:

同列に論じられない部分についての考察

Saturday, August 20th, 2005

即興を抽象表現としての絵画/視覚表現の生産の方法として取り入れる場合と、即興を音楽の生産の方法として取り入れる場合とでは、どうしてもうまく比較することができない部分がある。

これは、とりわけ「うまく譬えられた比喩(比較)」に潜んでいるかもしれない誤謬の可能性に対する警戒という、私が意識的に自分に課してきたテーマを再確認する意味もある。つまり、うまく言い表された比喩は、人を説得させ、感動させ、行動に駆り立てる力さえ持っている一方で、犠牲にされる側面というのがどうしてもあるからだ。つまりその両者を「芸術とか創造行為とか表現とかいう点で同じだ」という理由で大風呂敷に包みこむタイプの総括の中で、切り捨てられてしまう具体的な事象というのがあまりにも多くあるからで、しかもその具体的事象の中にこそ、それぞれの分野で追究されてきた成果があり、また独自の苦闘やら喜びというものもあるからである。だから、両者は「違うものだ」という前提で話を始め、その上でそれでも「やはり似た部分がある」という控えめな結論に至る方が、それぞれの当事者にとってフェアな態度だと思うのである。

絵画/視覚表現を得る場合の「即興」は、その結果がひとつのキャンヴァスなり諸々のメディア上にその軌跡を残し、まさにその軌跡が、静止した「抽象表現」としての体を成す。そして、その時間経過がメディア上に「凍結*」される。一方、音楽創作の場合、その音を聴いて音楽的なものとして了解できるものとするためには、イディオムを身につけなければならず(これは絵画と共通?)、その身に付けたイディオムを出現させ展開させるためだけに、リアルタイム(適当なタイミング)で止むことのない身体的なオペレーションを「その場」で維持しなければならない。[記録媒体を前提とした録音作品に関しては、必ずしもそれが当てはまる訳ではなく、視覚作品を作るのにより一層似た作業となる。つまりテープやハードディスクといった記録媒体をキャンヴァスとして音を塗り重ねていくという行為になる。]

* もちろん、その作品の中に凍結された「時間」を「解凍」して、解かれた時間を「体験する」というのが心眼をもった本物の鑑賞者のできる鑑賞方法ではあろうが。

ここで自分は絵画と音楽のどちらが難しいとかいうような話をしているのではない。また、どちらが高次元の表現だというような霊的不可知領域についての話をしているのでもない。ただ、単純で情緒的な二者の比較や比喩の無効性と、比較自体の困難さを言語化しようとしているだけである(むしろそのような言語化の過程こそ「比較可能な部分」をあぶり出すことにつながる作業とも言えるのだ)。

まず、音楽においては、それ自体が本質的に「抽象的」なもので、且つ時間芸術であり、したがって、それが作り出される現場でしか本来的に共有できないものであり、また、その「制限時間」内で把握する(しようとする)鑑賞者(立会人)の存在が最低限の条件である。そして、「抽象表現」自体が目指されるべき第一の目標ではない、ということがある。抽象性はすでに達成されているのであるから。

また、描写されるべき外在する対象を写真のように写実するというような役割を音楽は最初から担ってこなかった(一部例外はあるが)。音楽に於ける抽象性とは、提示される音素材のひとつひとつのパーツに生得的に備わっている本質であって、それらはどこまで行っても具体的な外在物を置き換えることにならない。そうした素材を組み合わせてはじめて「音楽体験」と言い得るもの──鑑賞者の体験は具象的かもしれない──が生み出される。そして、仮に音楽が何かを「表現」するのであるとしたら、それは世界に存在する「音楽同様に抽象的」にしか言い表せない「何か」(それは、筆者によれば<普遍的題材>)であって、その描写対象(題材)そのものが、「時間」に深く関わるものであれば、音楽が極めてその役割を担うのに「うってつけ」でもあった訳である。例えばつまり、「人の生涯」という時間経過の関与した物語を描くのに「演劇」がその表現手法として極めて好都合であるのと同じ意味で。

だがご多分に漏れず、元来本質的に抽象的であるはずの音楽の中でも、19世紀末から20世紀初頭に掛けて、とりわけそれが「抽象的」に聞こえるため、の努力が払われた。興味深いのは、音楽の「イディオムの解体」や音楽上の「因習破り」や「予想不可能性への到達」を目指した結果生み出された──すでにその成果や意味が明白になっている──諸作品の類は、西洋音楽に於いては、即興を通してではなくて、むしろ譜面に向かう厳密な「音符の操作」(作曲)によって試みられたということである(新ウィーン楽派など)。しかも因習的イディオムを深く理解した上で。そしてこうしたイディオム回避のための試行錯誤は、音楽について言えば、ヨーロッパという辺境の地域で発生した「伝統」音楽のフィールドだけの独壇場であった。つまり、世界中の、およそ音楽と呼ばれるあらゆる諸範疇の中でも「西洋の発展系音楽」のみが至ったひとつの手法(袋小路)であった。日本の伝統音楽も、インドの伝統音楽も、それが西洋近代の音楽と出逢うまでは、そうした「解体」や「予想不可能性」に魅せられた形跡がない。音楽は、破壊を志向して新たな刺激を求める一部の需要に応えるためのそうしたギミック以上の、何か神聖なもののための供物だったのだ。

音楽においては、すべてが根本的に<抽象>であるという前提を了解した上で、括弧付きの「抽象」と「具象」を論じることができる。例えば…

○ 音楽においては、一定のリズムの反復が起こるだけで、すでに「具象的」である。リズムを感じさせないパルスのランダムさは、自然界には多く存在する。このリズムの解体によって音楽は容易に「抽象化」される。

○ 音楽においては、一定のハーモニーが発生するだけで、すでに「具象的」である。調和を感じさせない不協和音や予定調和を裏切る手法は、音楽に「最も暗い闇」の成分をもたらした。ハーモニーの解体によって音楽は容易に「抽象化」される。

○ 音楽においては、モード(音律)が発生するだけで、それはメロディーとして認識されるべき基盤をなし、すでに「具象的」である。モードを感じさせない音列は、旋律の解体であり、もっとも音楽を掴み難いものにした。モード/旋律の解体によって音楽は容易に「抽象化」される。

無論、音楽における「抽象」表現は、それの登場した時代との濃厚な影響関係やそれを必要とする「思想的」「文学的」の需要上の意味合いもあって、その方法によってしか伝えられない一連のムードを代表することになった。だが、生涯そのような音を聴いたこともなければ聴いても音楽として認識できないかもしれない一連の作品を生み出した。そのような「音」でなければこの世の不条理を表現できないと「決めつけた」かのように(そもそも不条理なるもの自体が疑わしいにも関わらず)。そしてあろうことか、ロマン主義の時代、交響する音楽の時代は終わったと一方的に宣言されたのであった。そして、その「新しい音楽様式」の重要性は、もっぱら別の「新しい音楽家」やプロの「評論家」や「興行主」たちによって論じられた。実際の鑑賞や演奏よりも「論じられること」の方が多いと揶揄されるほどだった。そしてそれらの不断な努力の甲斐もあって、ついにその「音楽」は「社会的地位」を得たのである。音楽を本当の意味で必要とする大多数の人々を置き去りにして。

だが、いわゆる新ウィーン楽派らは、音楽が「音楽らしくなく」聞こえるようにすることを、生涯掛けてやった。あたかも音楽が「音楽らしくある」ことに対して怨嗟を持っていたかのように(そう、そこには「分かりやすい音楽」への遺恨があった)。だが、もはやわれわれの時代では(一部の教条主義者たちを除いては)それらの試みの数々はすでに乗り越えられており、その価値は相対化されているのである。今の西洋の音楽家は、それが超克された後の時代を生きている(もっとも希望的に発言すれば!)。

絵画については知らないが、音楽に於ける「抽象表現」は、その経験からその効果を学び、より具体的且つ「具象的」な音楽をより効果的に顕現するための「影/闇の要素」として利用されることになった。つまり、音楽上の「解体」は、新たな構築(コスモス)のための「耕作可能な混沌たる原野」として、もはや演奏家や作曲家にとって(言わば、「お決まり」となった)常套表現手法の一つとして獲得され身につけられたのだ。それは、絵画で言えば、もう一つ重要な絵の具や画材を入手したということに相当するのかもしれない。控えめに言って絵画については知識がないが、真の音楽行為において、「抽象」が至上のものとして目的化されたことは、あとにもさきにも西洋伝統音楽のごく一時期の、「あのとき」だけである。

もし、「新ウィーン楽派」やそれに追従する音楽家たちの目指す方向性を「抽象性」と呼ぶのであれば、現在は、「抽象と具象の調合」が、その時代である。そして、新ウィーン楽派やその心理的追随者によって「発明された」手法は、<より大きな音楽>の実現方法の一つとして「もっと大きな目的」のために取り込まれているのである。そして、皮肉にも音楽解体の努力は、真の音楽をより輝かせるための「闇」を作ってくれたのだ。

この最後の部分は、音楽の「解体」や「抽象性」の意味付けについて、その外部から語られた言葉としては、まだ誰によっても言語化されたことのないはずの言葉である。

これは、「抽象性」を巡る議論のほんの端緒に過ぎない「ありきたりの言説」のひとつとして捉えて頂ければ、幸いである。

「即興」さえも相対化するという視点

Thursday, August 18th, 2005[タイミングがタイミングだから、これが何かに対する「反論」と思われるかもしれないが、反論を意図していないし、反論になっていない。]

これは長い長い(形而上学的考察に関わる)精神論的音楽論に突入する前にわれわれがまず大前提として了解していても「損はしない」話の一つである。

■

もうこの辺りは、私の足りない頭でも考え尽くし語り尽くした感があり、いまさら何か付け加えることがあるのか分からない感じが正直なところだが、あえて「知らない部分」をもう一度洗い出すために自己にこれを課す。まずは便宜的に、捉え難い「精神論」をすべて省いた純粋に現象面での話をする。(それだけでも長大な文章になるだけの課題がある。)

第一に、今日的な音楽表現に於いて、その手法が「即興か、プランか」というのは、結局は「程度の問題」にほかならないのであって、「完全に即興」であるか「完全にプラン」であるかというような前提で語ること自体がナンセンスになってくる。「全くの即興」ということはあり得ぬ話だし、「全くのプラン」ということも同様にあり得ぬ話なのだ。つまり、即興に対して「全か無か」というような二者択一があるのではなくて、それらをどう「ブレンド」するのか、つまりどれだけ「非即興」という要素も加味・想定できるのかということが、真の即興者にとっての自由の度合いでもあるはずだ。まさにそれはわれわれの人生そのものと同様に。

その点で極論を敢えて言えば、手法としての(あるいはカテゴリーとしての)「即興音楽」に何の幻想も過大な期待もない(実は、後に言及する?ように、これは部分的には嘘なんだけど)。以下に述べるように、「即興」とは、即興音楽やその他の芸術創作だけの独壇場ではないからである。生きることそのものが純然たる即興であるということを了解していればこそ、なおさらに音楽の即興性の側面だけに過剰な評価を加えることに対して、私は常に「それは公平さに欠いた精神論である」と批判して来たのである。即興を絶対視/特別視する一種の「精神論」だと言う意味で。当然、即興を実践している多くの人からは反論を受けるだろうことは覚悟の上で。

最初に音楽に限った話をすれば、古典楽曲を「楽譜通りに奏している」かに聞こえる演奏でも、すぐれた演奏であると感じられるものは、きわめて“即興”的で、しかも有機的である。つまり「作曲された音楽が人間を奏している」としか思えないような「特異な必然性」を具現化している場合がひとつ。そしてもうひとつは、「楽譜通り」とは言っても、音楽の全てが記譜されることがありえぬ以上、当然のことながら、速度、音量、アタック、音符の長さ、音色、その他の、あらゆる音楽表現に不可欠な、厳密な記譜が不可能な要素については、ほぼ不可避的にその場その場の判断でその「匙加減」が選択されていく。実は、これこそがむしろ音楽の「主要な部分」である。である以上、古典に関しては「解釈」が必須となり、古典楽曲の演奏行為さえ演奏行為の瞬間に於いては「即興行為」から不可分な訳である。これは能などの日本の伝統芸能に関しても同様のことが言えるはずである。

まったくもって、記譜されていること自体が作品実体のごくごくわずかな部分なのだから、音楽家にとっては、それらをどう解釈し、どう実際の行為に転化するのかという部分こそが表現の本体なのである。ここで言った「解釈」とは演奏行為に先立って行なうもの、演奏最中にスポンテイニアスに行なわれるもの、その両方である。後者の場合、「解釈」が即興的に行われる。

だから、古典楽曲演奏を完全に「即興に非ざるもの」と考えるならば、その時点で既に錯誤がある(そんなことを言う人がいるのかどうかさえ疑わしいのだが)。ひるがえって、社会通念的に「即興音楽」と考えられているさまざまなジャンルについて言えば、それらがすべて純然たる「即興」であるのか、と言えば必ずしもそうとは言い切れぬ部分があるのであって、逆にそのことの意味を関係者は持続的に問い続ける必要がある。自分のやっていることは「即興」だが、本当に<即興>なのか…と。

しかも、「本当に即興なのか」という問いについても、その本質論(精神論)に至る前段階として、それへの各自の関わり方の深さに見合った設問が、重層的に想定できる。そして答えも様々であり得よう。

例えば、有限な技巧上の「引き出し」を利用する気まぐれな「自己反復性」を基に、安易な即興を<即興>と看做さない厳格な即興上の「思想」や「教義」があるのも知っているし、表現者による「偶然」の能動的な制御不可能性を根拠に、そもそも即興演奏を「表現としての音楽」と見なすべきかどうかという根源的な(そして古典的な)問いがあることも知っている。一方、音楽を表現者の意思と完全な意識のコントロールの下に置くような即興を<即興>と呼ぶべきかどうかを問う向きもある。仮に偶発的要素の少ない「即興ソロ」などが、記譜されていないにも関わらず、その展開がほとんど想定範囲(予想可能の範囲)であるとき、それを即興と呼ぶべきなのか、という問いがある。そうだとしても、それはそれで理解可能である。だが、さらに「予想可能である」からと言って、その価値がそれを以て計れるというものでないという部分もある。もし「予想不可能性」こそが音楽の価値であると断じれば、今まで存在した全ての反復的に演奏家たちによって取り上げられてきた古典楽曲には価値がないことになるが、それはわれわれの認識に反する見解である。「予想不可能性」は、人生自体がそうであって、ご大層に音楽だけに求められるべき独壇場でも絶対的機能でもないのである。

だが、時代を遡ってもう一度「音楽の歴史」というものを鳥瞰したとき、結局「即興」は音楽創作上の「ほとんど唯一の方法」だった時代の方が長い。音楽に「作曲者」が誕生する以前の状態を思い浮かべてみるといい。職業的な「作曲家」が現れたのはせいぜい400年ほど前辺りからである。名前のある「作曲家」が認識され始めるのと西洋個人主義の萌芽はほぼ一致する。一部の例外があるものの、そうした「作家不在」の音楽時代は、ほんの500年から1000年前の世界がそうだった。場所によってはほんの数十年前までそうであった所もある。長く見積もっても「作曲者」の登場は、歴史時代以降(有史以来)の話なのである。歴史以前の時代の音楽は、ほぼすべてが無名の楽師もしくは“シャーマン”による即興“演奏”であったはずである。あるいは、記譜されたこともない「記憶された旋律」を基盤としてのアドリブであったはずである。あるいは純然たる打楽器などによる旋律を伴わない即興。すなわち[音楽]=[即興]だった。このことを思い起こせば、現在われわれが再び音楽創作上の手法として「即興」を取り上げること自体に、何の「真新しさ」もないのである。あるのは、即興を「再び取り上げる」にあたって、それを「正当化」しなければ済まないわれわれの「思想的傾向」である。

しかし、以上のことをすべて前提と考えた上で、言い尽くされないことがまだまだある(当然のことながら)。まず、上記の話には、何らの精神面での説明が加えられていない。だがこれは意識的に選択されていることだ。「即興」という言葉のもっとも平板な用法を巡っての、一般論以上でも以下でもない。一足飛びに即興行為の「精神性」乃至「至高性」を大上段から語ったり、論理的な思惟の手続きを経ずに一刀両断の精神主義に陥ることに対して、私には大いなる警戒があるからである。むしろ、それ以前の部分──それらを前提としてさえ、まだ語られていない部分──を可能な限りあぶり出すことが、「地上で精進する者たち」に課せられた宿題であり、真理に至る近道であるからなのである(と、いきなりこの辺りで「精神」論的な色彩を帯びてくる!)。

以上、言語的に網羅しうる即興の多面性については、自分は相当に自覚的だし集中的に考察をして来たつもりだ。特に、常に自分の追求する類の<即興>が行なえているかということについての点検は、厳しくありたい。だが、もし「即興」が手段ではあっても「目的」ではなく、必然性を帯びた「劇的」性の具現化が音楽表現のゴールであれば、その手法が「即興」を包含した「プラン」であってもよいし、プランされたものであっても、最終的には「その場で即興されたものとしか思えない」というような「必然」性を帯びた質のものを追い求めるだろう。その点において、<音楽>が上位であり、即興が下位なのである。

そして、もっと欲を言えば、人類にとっての<普遍的題材>を表現したとしか思えないものを即興音楽を通じて作り上げることである。それによって、聴者は過去から未来へ至るひとつの「絵」を視るだろう。それが成されたときに初めて“シャーマン”として<音楽>を扱ったことになるだろう。

■

一方、冒頭で「程度の問題」と断った「即興」が、音楽に限らぬより大きな領野へと話を拡大していっても、もちろんそれは通用する話だ。使い古された言い回しだが、「我々にとって生きるということ自体が即興」であって、予測不可能な世界において眼前で生起しつつあるあらゆる事態に対峙して、われわれの「態度」が、周囲との関係の中で自己の行為を「適材適所」と成すべく、どこまで柔軟かつ直感的で、また事態に乗り遅れないだけの敏捷さを発揮できるか、という「生きるための技術」といった文脈でも語ることができる。だが、それでもなお、「全てが即興」というような世界への「同時的対応」と一刀両断できるほど、現実も単純な話ではない。

その理由こそが「即興」が「程度の問題」であるとあえて言う所以である。なぜならば、日常生活に於いても全てが即興である訳ではない。プランをするときがあり、イメージを作り出す時間があり、思った通りの音を出そうとする修練があり、音を出すためだけの(リードを作ったりという)地道な個人的努力がある。それらが「すべて即興」という言葉で呼ばれるに相応しいものであるのかは、別途判断されれば良いだろう。だが、筆者は<即興>とは他者や環境があっての、社会的/集団的、もしくは外因との「関わり」の中でこそ考慮される方法であって、そういう限定的な言葉の用法こそ、その言葉の「精神」をより本質的に伝えるものだと信じる。

したがって、そのような文脈に於いて、むしろ初めて、即興と言う「日常行為」を改めて音楽に“持ち込む”ことの「正当性」を主張することが出来る。そして、そこには日常に於けるのと同様のリスク、そしてリスクを負う人間だけが得ることの出来るだろう精神的成果(失敗も成功も含めて)という果実が与えられるのである。

これについては、これまた使い古された言い方かもしれぬが、「人事を尽くして天命を待つ」という金言以上のことを今のところ私は思いつかないのである。

私の中では、最初に実践(行為)ありき、であり、「精神」は後から発見されるものだという考えを拭うことが出来ないのである。最初に音楽があって、それが「精神」を呼び寄せるのである。

(と、ここに至ってようやく「即興精神」というものについてフェアに論じる立ち位置を得るのである。)

静かであることの「強制力」と「音への愛」

あるいは「即興演奏」という名の別領域への扉

Monday, July 11th, 2005

ある種のセッションでは起こりうる(起こりがち?)ことだが、絶対に特定のメンバーが全体の中から「突出」することを許さないような「静けさ」をもった集団即興というものがある。あるいは息ができないような緊張感を伴う静寂というものがある。だが、昨日のそれは、ある意味で「厳しさを伴った愛」のようなものであった。あるいは愛が基盤としてある厳しさとでもいうものであろうか。しかし、その「厳しさ」は、われわれに十分に息継ぎをさせるものであったし、演奏態度を通して共演者に暗黙に伝えられたものであった。そして奔放な「愛」は、紡ぎ出された一つ一つの音自体の襞の奥へと向かう。そしてその音を聞き逃さず、慈しみ愛することが演奏者相互の尊重と敬愛へとつながって行くのだ。

これが、日曜日に行ったCarl Bergstroem-Nielsen(カール・ベアストレム=ニールセン)氏との「インフォーマルな即興セッション」であった。

参加者:

カール・ベアストレム=ニールセン French horn, 鍵盤ハーモニカ、prepared harmonica, voice, etc.

池上秀夫 bass, voice、モリシゲヤスムネ cello、そして自分 voice, oboe, English horn, piano

場所:荻窪グッドマン

思えば、私はそもそもいわゆる「爆音系」の即興には縁がなく、あまり関わってこなかったが、それでも今までは身体的には比較的「厳しい(激しい)」ことを中心にやって来たものだと思い返された。カールさんの即興スタイルは、そういう「ギリギリの淵」で演るような即興でない「即興」という別側面がこの世にあるのだ、ということを(考えてみれば当たり前なのだが)改めて知らしめてくれるものであったように思われるのである。

カールさんとの即興セッションは、その点、「静か」ではありながら「凍り付くような緊張」というのからも、ほど遠いものだ。静かであり、しかも優しい持続力なのである。そして、長過ぎず短すぎずの各セット。私にとっては、音楽というもののあり得る形のひとつを、図らずも「療法系の即興者」から教わったという感じがしたのだったのだ。繋ぎ目なく複数の楽器をふわふわと渡り歩いて行く彼の演奏のスタイルも、一つの楽器でやれることの「限界」を追究し自分を追い込む、というようなストイックで求道者的なものではなく、あくまでも無理なく、ひたすら自在に、花から花に移り渡って行く蝶のように演奏して行くのだ。

自分のやれることや自分の身体が要求する即興のスタイルというものは、そう簡単に御破算になるものではない。当然の事ながら即興にもいろいろな方法がある。演奏者は、大なり小なり結局自分に一番あったスタイルというものに逢着するだろうし、あるいは自分にあった気質の人間同士がグループとして集まるのである。しかし、自分は、異世界からやってきたカールさんとのセッションを通して、自分が主たるテーマとして追求してこなかった即興のフィールドというのが、わずかに開けられている扉から見えるひろい田園風景のように見えた気がしたのだ。

彼とのセッションを終えたら自宅に招待し、ワインを飲みながらの食事会となったが、その際も、カールさんも自分にとって未知なるものへの純粋な好奇心のアンテナがずっと動き続けているのが分かった。私たちはおそらく彼の知らないものを見せた(聞かせた)のだし、彼は私たちの知らないものを控えめに見せたのだ。それは、「この音を聴け!」と迫って来る「物量」や「音圧」を通してではなくて、主に「このか細い声から言葉を拾って欲しい」と控えめに置かれる音の「肌合い」から声を掬いとってもらおうとでもしているように、少なくとも私の追求して来た方向性とは明らかに異質なものだ。それを「自分の形式」と異なるもの、として退ける事は簡単なのだが、そうしない者にだけもたらされるギフトというものがそこにはある。

「音楽療法: music therapy」におけるある種の「セッション」というのは、数年前に「音楽療法」の世界に一時的に足を突っ込んでいたある近しい友人から、その概要を見せられたり聞かされたりした事があったので、なんとなく知っているような気がしていたが、カールさんを通して、ある種の効能のようなものを自分は遅ればせに部分的に体感したのではないか、と思われた。

デンマークの大学で音楽療法士を育てるクラスを持ち、ご本人も「療法」を必要としている「クライアント」相手に音楽療法を実践しているカールさんの立場から推し量れば、セッションをやる相手が「音楽家」(音楽専門家/即興演奏者)であるかどうかというのを、良くも悪くも一旦白紙にして先入観なしに接しようとしているようであり、したがって一律にクライアントの類として「診られて」いる面もあるのかな、などと邪推してしまう瞬間もあった。その点で、正直、ややある種の「居心地の悪さ」を感じたのだが、逆に、私が「どのようにホルンを吹くに至ったのか」を尋ねた時に(要するに、プロのホルン奏者としてのキャリアがあるのかを私が思わず聞き出そうとしてしまった時に)彼が感じたかもしれない居心地の悪さを今は想像しているのである。何故なら、それは療法家としては出ないだろう種類の質問、つまり「音楽家」の立場を取る人間からこそ出がちな典型的な質問の類だっただろうからだ。

しかし、そうした互いの互いを推し量る居心地の悪さは、セッションの録音を聴き返したり歓談を通してほとんど雲散した。即興を日常的に実践しているという自負のある私(たち)には、こうした講義者と受講者の間にありがちな関係の中での出会いはやや不利であったかもしれないが、それは時間が容易に解決する事であろうと思う。

今度再会する時にどのような展開になるかが今から楽しみである。

また、今回の件ではカールさんを紹介してくれた岡部春彦さん、そして大いなる心砕きと気遣いを発揮して下さった池上秀夫さんには、大感謝である。