映画『パッション The Passion of the Christ』の映画の示した製作陣の想像力と創作力の欠如は、あまりに明らかである。メル・ギブソンがカトリックの信者であるとか、巨額の私財を投じたとか、あらゆるこの映画を伝説化する多くの美辞麗句を用いた風説が語られ、日本でも、呆れたことに、おおむね肯定的にその「衝撃」を受け入れているかに見えるが、それら一切が本作品の本質を語ることとは無関係である。

この映画は人間の想像力の衰退を映像的に補うという目的で正当化できるとでも言いたげな、だがその実、人々の想像力の欠如にむしろつけ込んだ映画であるとさえ言える。映画が、人間イエスの肉体的苦痛(だけ)にフォーカスしたことは、福音書の映画化というかつても存在したいくつかのプロジェクトの中でも、確かに今までにないアプローチであることは認めても良い。だが、人間イエスが通過した肉体的苦痛の映像的な再現とその強調表現というものを通して達成出来る「彼ら」のゴールとは、怒りと悲しみ、そして、それを成就させたある種のグループへの遺恨というネガティブな感情の醸成でしかないだろう。その結果としてなされることとは、「人と人を分つ」ということである。

確かに、聖書そのものに、そうしたネガティブな感情を作り出す側面があるということが、この際より明らかになったという意味で、別の評価も出来るものかもしれない(だが、それへの極端な反応が映画を見た人々による現代を生きるユダヤ人への憎悪の亢進という、ある程度予測可能だった異常な事態である)。だが、本稿は、聖書そのものの、あるいはキリスト教そのものへの批判を眼目としたものではない。そのような考察は容易にこの批評の範囲を超える。*

[* ましてやアンチキリスト教信仰者でもないばかりか、キリスト教のもたらした象徴的世界の<実現>のまさに渦中にわれわれ自身がいる以上、その宗教への安っぽい批判は、実のところ、その象徴的な出来事の<成就>に手を貸すことにはなっても、「批評できる以上客観的である」ということにも依然としてならず、いつまで経ってもその影響下から抜け出すことが出来ないというパラドックスに陥るのみである。だから、ここでは映画に対する批評にその射程を絞ることにする。]

もちろん、イエスが痛みを感じる存在 — 人間である以上、彼が体験した肉体的苦痛というのは、映像化されるまでもなく、新約聖書の福音書を読み、中世の時代から繰り返し描かれてきたキリストの受難を描いた絵画(イコン)を見れば、十分に想像出来るものである*。映画化されたショッキングな映像を通して初めてイエスに起きたことを悟るというのでは、まずは信仰者としてあまりにお粗末という以外にない。だが、映画はそうした現代人の想像力の欠如を最大限に利用して、むしろ宗教に対して熱心なばかりで怠惰であり続けられる自称信仰者を容易に間違った方向へ導くものである。

[* イエスが人間である、と(とりあえず)断定するこの文章を、イエスの神(もしくはそれに準ずる存在)であると信じる信仰者の側からすれば、笑止なものであると受け取る可能性があるが、「イエスが人間ではない」と信じたい人々に逆に訊きたいのは、もし人間でないとしたら、彼の体験した痛みに一体どんな意味があったことになるのだろう? 彼がわれわれと同じ肉体を持った人間であったからこそ、その「受難」に意味があるのではないだろうか?]

映画『パッション』は、新約聖書の(福音書の)中で描かれるイエスの肉体的な受難だけを、しかも最期の12時間だけを選択的に映像化したものである。そして、その抜き出し方そのものの中に、制作者の具体的意図がある。言うまでもなく、今回映像として抜き出された部分だけが聖書のすべてではない。しかし、受難だけを選択的にドラマ化したことによって、聖書を自ら参照することをせず、また自習しない極めて多くの一般的な(自称)クリスチャン、もしくは若いクリスチャンの精神に与える影響は無視することが出来ないほど絶大であると言わなければならない。

聖書の詳細を幾分なり知る者たちや、ある程度の自覚を以て読んだ者たちとっては、映画の大半を占める受難シーンの中に出てくるいくつかのエピソードは、一般教養のレベルで知っていることであろうが、映画で初めて知るというのに近い非キリスト教圏のほとんどの鑑賞者、そしておそらくほとんど日常的に聖書を読むことのない非常に多くのキリスト教圏の鑑賞者にとってすら、説明なしにそれがどのような意味を持ったエピソードであるのかが分かるような映像構成にもなっていないのである。

人間の残酷さとそれを受けるイエスの痛みという肉体的受難を描くことにひたすら傾注しているこの映画は、束の間、フラッシュバック的に描かれる「過去の出来事」として、聖書で言及されるいくつかの重要なエピソードが断片的に見せるだけである。だが、それは聖書を知っている人によるひっきりなしの注釈が必要なほど、不完全かつ不親切に描かれている。その点だけを考慮すると、最期の12時間に起こるいくつかのエピソードの扱いが、それらをある程度ベーシックな知識として了解している鑑賞者をターゲットと想定しているとも考え得るのである。また、極端な暴力シーンの連続であるこの映画は、残虐な暴力シーンを含む映画に対してもっぱら厳しいレイティングを施す合州国では、大半の子供が観ることが出来なかっただろうことは想像に難くない。この2点から言っても、イエスの受難劇をある程度了解している人(おとな)が、自分の聖書体験を映像で追体験、あるいは再発見しようというのが、鑑賞者にとって『パッション』を観る動機であるように思える。だが、もしそれが正しいとすれば、このことはイエスに起きた肉体的な受難が「どれほどにひどいものであったのか」という下世話な興味を満たす位の効果しかないことになる。分かりやすく言えば、この映画から学べることはほとんどなく、サディズムやマゾヒズムを満足させる映画なのではないかと邪推したくなるほど程度の低いものなのである。

したがって、逆にこの映画で初めて聖書の世界に入ってくるという人々にとって、これが適切なイントロダクションになり得るかということは、十分に検討されなければならない。

この映画を観る前と観た後で、われわれはどれだけ賢くなっているか。このことを問う必要がある。この映画はわれわれに何か新しい哲学的省察の端緒を提供しているだろうか? あるいは、聖書や宗教に対するあらたな視点というものを提供してくれるだろうか? イエスという「人物」の持っている根源的な矛盾や、イエスのもたらすメッセージ中のダブルスタンダード、さまざまな人間臭い悩み、そしてやがて「救世主」に成っていくことに付随するパラドックス、ユダヤ律法者やイエスの弟子たちのコミュニティに発生する対立や困難、親友の裏切り。こういった肉体以外の「受難」、人間集団にもたらされる受難をこの映画は描いているだろうか? あるいはポンティス・ピラト自身の立場やローマ辺境の地の政治的背景は描かれているだろうか? マグダラのマリアが一体どういう役割を果たしたのか? そうした一切が描かれていない。映画に登場する人々の半分は野卑に預言者に苦しみを与えることに喜びを見せ、残りの半分は苦悶するばかりであるが、何を苦悩しているのかが分からない。苦悩しているらしいことが、母マリアの顔を絶え間なく伝う涙や苦痛の表情を通して表現されるだけである。そこでは即時的な苦悩は表現されるが、人間のドラマが描かれることはない。息子が痛めつけられて苦悩することを描くのなら、普遍的に現在でも世界の至る所で起きているのであり、イエスと母マリアでなくてもいいはずなのだ。

以上のような聖書や人間イエスの周辺に現れるあらゆる矛盾や苦悩、そして何よりもイエス自身が通過しなければならなかった精神的な受難と変容。こうした内容がふんだんに盛り込まれているのが、ニコス・カザンザキスの原作を元にマーティン・スコセッシによって監督・映画化された『最後の誘惑 The Last Temptation of Christ』である。

様々な点で、『The Last Temptation of Christ』は、メル・ギブソンの『Passion』を凌いでいる。ほとんど比較するのもバカバカしいほどである。サウンドトラックの音楽に関してだけ言っても、後者のは、前者のサウンドトラックにおいて実現されたあらゆるアイデアの恥ずべき盗用と評価したくなるほど、「いいとこ盗り」である。聖書ものの映画にあのような音源を当てることを考えついたのは、Peter Gabrielの業績なのである。

メル・ギブソン曰く、「私の望みは、ユダヤ人を非難することではなく、キリストが我々の罪を償うために味わった恐ろしい苦難を目にし、理解することで、人の心の深いところに影響をあたえ、希望、愛、赦しのメッセージが届けられることだ」(公式サイトからの引用)。一見、いくらでも良心的に解釈できそうなコメントだが、彼は自分の語るところの「キリストがわれわれの罪を償うために味わった恐ろしい苦難」という彼なりの聖書「理解」を語ることで、図らずも現代における典型的キリスト教信者に共通して見出されるキリスト教に対する「大いなる勘違い」の領域から一歩も踏み出していないことを自ら露呈する。メル・ギブソンを含めて、過去の「実在の人物」に起こった受難が、その未来を生きる「今日のわれわれの罪」まで償うことになるというご都合者的な欺瞞、現在のわれわれを故なく免罪する論理上の破綻、その両者を容易に見逃す。キリストに起こった受難とは、その「4つの福音書」を通じて預言された<現在>を生きるわれわれにこれから起こる、そして既に始まっている受難を、象徴的に表しているものであるということにまったく気付いていない。

いくら語っても足りないほどだが、映画自体を(そして聖書そのものを)理解し、批評的に鑑賞することなしに、この映画がわれわれを哲学的省察に導くことはない。だが、もし人と人を分つことに働くならば(そして、おそらくそのようにしか働かない)、それは本来聖書の意図したことから大きく逸脱したものと言わざるを得ない。

聖書自体が最後にこう断っている。「この書の預言の言葉を聞くすべての人々に対して、私は警告する。もしこれに書き加えるものがあれば、神はその人に、この書に書かれている災害を加えられる。また、もしこの預言の書の言葉を取り除くものがあれば、神はその人の受くべき分を、この書に書かれているいのちの木と聖なる都から、とり除かれる」(ヨハネの黙示録22-18)と。これは、新約最後の預言書の、そのまた最後に書かれた警告であるが、それは、聖書全体に対する「取り扱いに関する注意」のようにも見える。聖書を一部引用してそれを「作品化」した映画『Passion』は、その点ではキリスト教原理主義者を喜ばすような体裁にはなっていても、聖書自体を正しく参照していないという点で、すでに原理(原典)主義的アプローチからもほど遠いのである。その点、一方の受難映画『最後の誘惑』は、何を参照しているのか、すなわちニコス・カザンザキスの哲学的省察をもとに作品化したことがきちんと最初に明記される。だが、映画『Passion』は、そのような断りもなく、大いに権威的なプレゼンをするのである。だが、よく言っても、あくまでも2時間に渡って延々と描かれる、メル・ギブソンの私財27億円をつぎ込んで造られたイエスの壮大な「苦しみのイコン」再創造プロジェクトに過ぎなかったのである(映像作品的には多くの盗用の末にできた再創造であるが)。誇大妄想狂の至った最後の作品が、キリストの受難だったというのは、いかにもありそうなことではある。

「聖書からの抜き出し方そのものの中に、制作者の具体的意図がある」最初に言ったのはまだに、そのためである。

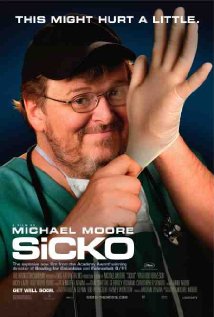

Michael Moore監督は、どこまでもアメリカ人のドキュメンタリー映画作家である。彼の主たるターゲットはアメリカ人だし、「アメリカ人であるわれわれ」がどこまでも特殊であるのかという視点から、「自分たちアメリカ人」を目覚めさせなければという明瞭な使命の元に、主旨を訴えかける努力を止めない。その点で言うと、「日本人であるわれわれ」が、なかなか共感も理解もできない面があるのは否めないかもしれない。銃の問題を扱った『ボウリング・フォー・コロンバイン』もそうだったし、今回観た『Sicko』はとりわけそうだ。だが、そうした明らかなターゲットをもって撮り続ける彼の姿勢は、むしろ「共感」できるものだ。

Michael Moore監督は、どこまでもアメリカ人のドキュメンタリー映画作家である。彼の主たるターゲットはアメリカ人だし、「アメリカ人であるわれわれ」がどこまでも特殊であるのかという視点から、「自分たちアメリカ人」を目覚めさせなければという明瞭な使命の元に、主旨を訴えかける努力を止めない。その点で言うと、「日本人であるわれわれ」が、なかなか共感も理解もできない面があるのは否めないかもしれない。銃の問題を扱った『ボウリング・フォー・コロンバイン』もそうだったし、今回観た『Sicko』はとりわけそうだ。だが、そうした明らかなターゲットをもって撮り続ける彼の姿勢は、むしろ「共感」できるものだ。