[随時推敲中]

■ 天使と「数性4」の間にある関連

東方密教における「四天王」は、ユダヤ=キリスト教文化(厳密にはイスラム教伝統を含む)においては「四大天使」に相当する*。あたかもインド・ヨーロッパ語という言い方が示唆する古代の世界観と一致を見るかのように、いくつかの仏教伝承(仏教を通して伝承されたヒンヅー文化の中の神話的世界像)と、キリスト教の伝統として保持されている世界像の間には相当の共通性が存在する。

東寺(教王護国寺/真言宗東寺派本山)の四天王像(貞観時代/9世紀)

左から持国天、増長天、広目天、多聞天

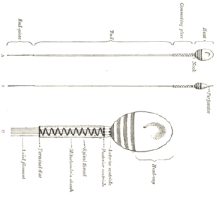

* 四天王と四大天使間の憶測的呼応性:

毘沙門天/多聞天(ヴァイシュラヴァナ):北方の守護神、右手に宝塔、左手に金剛杵[ウリエル]

増長天(ビルーダカ):南方の守護神、右手に長い棒[ラファエル]

持国天(ドリタラーシュトラ):東方の守護神。右手に剣[ミハエル]

広目天(ビルーパークシャ):西方の守護神、右手に筆、左手に教典[ガブリエル]

四大天使 (Four Archangels) と言えば、通常、天使ミハエル、天使ガブリエル、天使ラファエル、天使ユリエル(ウリエル)を指す。ミハエルとガブリエルはとりわけ聖書神話において幾度も登場するので広く親しまれている。この二天使は、キリスト教文化において、言わば男性性と女性性を濃厚に保持したある種の対(ペア)を成しているかのように描かれてきた。とりわけ他の二天使に比べて多く登場するのでその対照的な現れが際立って感じられるのである。処女マリアのもとに訪れ受胎告知をする天使ガブリエルは、多くの場合、殆ど女性と見まごうばかりの柔和さと優美さを持って描かれるのに対し、天使ミハエルは、多くの場合、龍を槍で串刺しにして蹂躙する、極めて粗暴で男性的な図版群を通して頻繁にわれわれの前に現れる。いわば「闘争と支配の天使」である。

左:バルカン半島のイコンより「聖ミカエルと聖ガブリエル」 この図版から感じられることとは明らかにミハエルとガブリエルが男女として描かれていることであり、そればかりかあたかも夫婦関係にあるかのような印象すら受け取れるのである。画像引用先:Balkan Icons 右:ボッティチーニの(BOTTICINI, Francesco / b.1446, Firenze, d. 1497, Firenze)の「三人の大天使とトビアス: The Three Archangels with Tobias」にはユリエルを除く三大天使が描かれているが、これにおいてもミハエルとガブリエルの描かれ方は性別的に対称的である。[ここでは、一対(ペア)の天使が、UK(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国:The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)における主要な二大王国、すなわちイングランド王国とスコットランド王国に呼応するということを示唆しておく。]

天使ラファエル (Archangel Raphael) は、新約聖書の中にはその名前が全く言及されず、かろうじて旧約の「トビト書」において主要な登場者としての記述があるのみである。ただしラファエルは伝統的にエデンの園に生えているという「生命の木」の守護者として知られており、癒しの力を持つ天使という側面を持つ(また、ヨハネ福音書において言及される天使がラファエルであるとする一説が存在する)。

天使ユリエル (Archangel Uriel) は、バビロン捕囚後にユダヤの伝統中に成立した天使であり、偽典「ペテロ黙示録」において罪人を永遠の業火で焼く「懺悔の天使」である(仏教の末法思想において登場する地獄の懲罰者「閻魔: Yama」の役割を果たす)。それまでは大天使 (Archangel)の名前で呼ばれる天使は前掲の三天使だけであった。ユリエルとつながりを持つ象徴は「太陽の統率者」そして「神の眼球」であり、その名前の意味、神の炎 (Flame of God)からも強烈な火(光)との関連がある。ユリエルは炎の剣を持ってエデンの門に立つケルビム(智天使)であり、「第一エノク書」において描かれる「雷鳴と恐怖を司る」天使であるとも考えられている。ただし、われわれの議論においてユリエルに関してとりわけ重要視されるべき点は、724年のローマ教会会議において教皇ザカリアスによって「堕天使の烙印を押された」ことである。これには民間で加熱しすぎた天使信仰にブレーキをかけるため、という政治的意図を持ったいわば「人為的な堕天」であっただけのようであるが、ユダヤ教伝統における原初からの三大天使ミハエル、ラファエル、ガブリエルだけを大天使として温存し、その一方ユリエルを差別化するという象徴的な意味合いがここで生じたのである。「四者の中における差別待遇」という図式は、後にまた論じられるであろう。

■ 新約福音書家: Evangelistsと「数性4」

現在のキリスト教の経典たる新約聖書の最初に掲載されている福音書は、四人の異なる福音書家による報告という体裁を採っている。そして福音書家が四人選択されている事実にも当然のことながら秘教的動機が潜む。

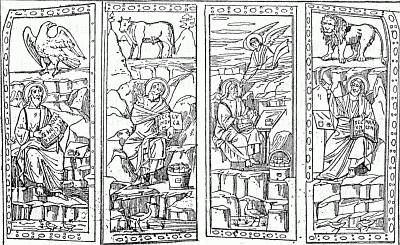

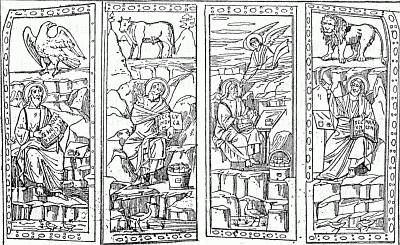

画像引用先:symbols of the evangelists

福音書家を表す“evangelist(英), evangelista(ラ), evangelistes(ギ)”という語にもangelos、すなわち「メッセンジャー:告知者」の意味がある。ギリシア語の“to announce”に当たる動詞は“angellein”という語が当てられ、その語彙の中に「使い:メッセンジャー」の意味が入っているのである。「福音書家:エヴァンジェリスト」には「bringer of good news: 福音(良いニュース)をもたらすもの」[eu (good) + angellein (announcer) ]という構造を持っている。「天使」は、その日本語からは語源を推し量ることが難しいのであるが、欧州言語においては、「天の使い」というよりは、メッセンジャー(言付けの運び人)の意味合いを未だに色濃く残している。いずれにしても「福音書家」に当たる“evangelist: ev-angel-ist”には“angel”が明確に内包されているのをわれわれを見ることができる。

現在の新約聖書に「福音書」が四つ選択されていることには、「四人」の福音書家がいること、ひいてはそこには「四大天使」との呼応性の暗示が意図されていることを思い出す必要がある。

図版:「四人の福音書家」(Book of Kells, ca. 800)

人、獅子、牡牛、鷹の象徴はそれぞれ福音書家マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネに相当する。

evangelist

c.1175, “Matthew, Mark, Luke or John,” from L.L. evangelista, from Gk. evangelistes “preacher of the gospel,” lit. “bringer of good news,” from evangelizesthai “bring good news,” from eu- “good” + angellein “announce,” from angelos “messenger.” In early Gk. Christian texts, the word was used of the four supposed authors of the narrative gospels. Meaning “itinerant preacher” was another early Church usage, revived in M.E. (1382). Evangelical as a school or branch of Protestantism is from 1747.

この四人のエヴァンジェリスト(福音書家)であるマタイ: Matthew,マルコ: Mark,ルカ: Luke,ヨハネ: John,と四人の大天使 (Michael, Gabriel, Rafael, Uriel) との間に存する呼応関係は、エソテリズムの世界において十分に知識として共有されるところでもある。ここにある四大福音書と四大天使との間にある興味深い共通性について言えば「ヨハネによる福音書」について言及しないわけにはいかない。「ヨハネによる福音書」は、とりわけ現状の新約聖書に収録されている福音書中、比較的グノーシス思想の影響の濃く見られることはすでに知られていることである。「正統」を決定するキリスト教成立時代の初期において、すでにさまざまな福音書が「異端的」として「偽典(外典)・偽書」の類として除外され破壊された中で、この「異端的」な福音書が新約聖書の中に残ったことは、正統としての聖書そのものを内的に相対化する(裏切る)役割を、「ヨハネの福音書」という体裁を通じて組み込まれたと考える余地がある。

四大天使において「堕天使」として認知されることになったユリエルが、その性格にも関わらず、「天使のグループ」の中に組み込まれている事情は、単に偶然的な呼応性があるというよりは、まさに四大福音書の選択と構成にも反映しようという意図があったと視る一定の根拠があるのである。

■ 天使ミハエルと聖ジョージの間に観られる相似性(混淆)

美術的作品によって取り上げられるある種の範型が、異なる題材を持った二つの作品の間に共通して見られるとすれば、それが意図されたものである可能性を疑ってみる価値がある。例えば、「ある勇者が獣的な存在(龍)を懲らしめる」という題材があるとして、同様の題材を扱った美術作品が「別の人物を描いている」とすれば、そこには二人の異なる人物が同じことを成した可能性、ないし、あることを成した一人の人物が異なる名前で知られている可能性の二つが考えられる。(いずれにしてもある題材を取り上げる際、美術家が参照先として別の人物を描いた似たような場面を取り上げる可能性もあるのである。)

図版

左:龍を刺し殺す大天使ミハエル: The Archangel Michael Piercing the Dragon

Martin Schongauer (German, c.1450 - 1491) c. 1475@ The Cleveland Museum of Art

右:龍を殺害する馬上の聖ゲオルグ(セント・ジョージ)Icon with a depiction of Saint George on horseback slaying the dragon. By the painter Emmanuel Tzanes (1660-1680) @ Byzantine and Post-Byzantine Collection of Chania

参考:Michael (archangel)@Wikipedia

事実、この「勇者が獣的な存在(龍)を懲らしめる」という題材の絵画は、二つの異なる名前で知られた勇者の絵として今日知られている。この「龍誅殺の伝説: dragon-slaying legend」のひとつは天使ミハエルのものであり、もうひとつは聖ジョージのものである。絵画で描かれている聖ジョージの伝説の成立時期は4世紀頃と考えられており、しかもその成立場所は小アジアであるらしい。しかも聖ジョージはイングランドのみならずロシアにおいても守護聖人として捉えられているので、イングランドとの直接の関連は薄そうである。しかしながら、興味深いことに、イングランドが実際にウェールズ国と戦い、それを支配した事実と関連づけて当地では理解されていることも事実である。実際問題、ウェールズは伝統的に国(民族)の象徴として「龍: Pendragon」の徴を持っているのである。

イングランド王エドワード6世の治世下 (1465年) に鋳造された金貨には、龍を誅伐する聖者として大天使ミハエルと思われる像が刻まれているという。イングランドにおいては聖ジョージと大天使ミハエルの両方が競って図像表現の題材として取り上げられる。

参考:“angel” @ Etymology Dictionary

龍というのはある種の旧弊な世界の徴でもあり、実は「時の始め」に当たって行なわれる「龍とその退治の物語」は、古い世界の更新(ないし「最古の記憶」:歴史の始まり)と関連している。すなわち、この範型的場面は、現在の世界を今われわれが知るような世界たらしめた何らかの重要な発端を表す神話の中に登場する傾向にある。それは日本の神話の中にも八岐大蛇とそれを退治した須佐之男命の形で見出されるし、フリーメイソン儀礼に影響を受けたモーツァルトによって書かれたオペラ『魔笛: Die Zauberfloete 』の中でも主人公が龍と戦う(襲われる?)場面がストーリーのオープニングとなっていることもわれわれは知っている。聖ジョージの退治する龍も、ある社会(国)がキリスト教世界になったその理由と関連づけて把握されている。聖ジョージは、龍の殺害を民衆のキリスト教への改宗の条件としたのである。すなわち「皆を苦しめる龍を退治してあげる代わりに、皆はキリスト教徒に改宗せよ」と聖ジョージは迫ったのであった。

美術表現に話を戻せば、イングランドの象徴である聖ジョージと、四大天使の一人天使ミハエルの間に観られる絵画表現上の共通性は、殆ど意図されたものではないかと思われる程のものである。まさに聖ジョージはあたかも天使ミハエルの姿を模したものとして現れる。そして龍殺害の武器は双方とも槍であり、龍の身体の上に乗り(あるいは単に上方から)蹂躙しつつ槍を龍の上に立てようとする場面なのである。このほとんど作為的とも言いたくなるような二者の「混同」と表現上の「混淆」は、むしろ聖ジョージで象徴されるイングランドが、少なくとも四大天使中の大天使ミハエルの役割を果たしたことを意図した(暗示しようとしている)と考えることができる。もしそうだとすれば、イングランドの象徴である聖ジョージは、大天使ミハエルに関連付けがされており、間接的にイングランドと大天使ミハエルの間に呼応性があると読めるのである。

龍と闘う聖人像として伝承されているものに、聖メルクリアリス (Saint Mercurialis: ca. 359-406) という人物がいる。これは聖ジョージほど広く知られていないようであるが、イタリアのエミリア=ロマーニャ県フォルリ市の最初の司教とされる人物である。注目すべきは、この人物の名前「メルクリアリス」こそ、「メルクリウス: Mercurius」すなわち「翼を持ったメッセンジャー:マーキュリー」を思わせるものなのである。この聖人の歴史的役割は、町を龍から護るという聖ジョージとほぼ同等のものであり、名称的には「天使」とつながりがある点で大天使ミハエルと同一視が可能なのである。

マーキュリーはもともとギリシアのHermesに相当し、後にローマの神となるが、ラテン語の“merx”、英語の“merchandise, commerce”(通商と商売)と関連がある。さらに、マーキュリーはオーディン (Odhinn/Odin, Woden/Wotan) との関連により一週のうちで「水曜日」と強い関連があると言われている。スペイン語において水曜日はmi?rcolesで、それはローマの神マーキュリーから来ている。日本語においては「水銀」や「水星」などと訳されているMercuryであるが、曜日においては第四日は「水曜日」となる訳である。マーキュリーにしても「天使」にしても、そのいずれもがまさに「第4日:元型的水曜日」の時代を席巻する国家の徴に相応しいものである。

参考:

“Saint Mercurialis” @ Wikipedia

Mercury (mythology) @ Wikipedia

■ 閉じられた世界と「数性4」

あるコンテクスト下において、「数性4」が「東西南北」すなわち「全世界」を表すという象徴伝統中のほぼ不文律的な「約束事」がある。四天王のそれぞれが、東西南北の守護神であるように、世界を四隅に分割して捉えるという考え方は、東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武の「聖四獣」の存在によっても表現されてきた。これはそれぞれ「青・赤・白・黒」の色が宛てがわれてもいる。

ある限定的な領域、とりわけ海で他者から隔てられている島のような区域において、この四隅の世界像というのはとりわけ意識されるようである。言い換えれば、その地域における海によって限定された「島国」的な精神性が、その島を「あるバランスの中で完成した、ひとつの世界を表徴している」と考える傾向として現れるのである。すなわちヨーロッパにおいても、大英帝国が4つの王国から成り立たなければならないということも、また(後に大英帝国によって併合を強いられようとする当の)アイルランド自体が4つの領域からなっていた*ことにも、われわれは注意を向ける価値がある。一方、日本は本州、九州、四国、北海道の四つの大きな島からなり、そのうちのひとつには「四国」という四つの国から成る島があり、巡礼地(ないし聖地)としての機能を果たしているところは興味深いのである。

だが、大英帝国が執拗にアイルランドの併合を謀ったのも、帝国本土を四つの王国によって完成させるという象徴完成の力が働いたものと見ることが出来るのである。実際はアイルランド全体を併合することは適わず、アイルランドの北部 (Northern Ireland) だけを無理矢理大英帝国の支配下に置いた訳である。

■ 英国と天使の間にある暗示

ブリテン島のEnglandの地は、伝統的にAnglia(アングリア)とも呼ばれる。Anglo-Saxon(アングロ=サクソン)と呼ばれる民族集団の名称の「Angl-」の語幹はもちろんAngliaと同じ語源から来ており、この「Angl-」で表されるものこそ「天使」のAngelを思わせる語幹でもある。当然のことながら、Angliaは「アングロ人の地」なのである。また古英語では「天使」は、“engel”とスペルされた。したがって、EnglandはEngel Landと考えることができる。あまり広くは知られていないことだが、EnglandもAngliaも「天使の地」の暗示を濃厚に秘めた地名ということになる。

もし、その「天使」の象徴的暗合を英国 (the UK) が確実に持っている*とすれば、後に記述するように、大英帝国自体がそのまま「数性4」との濃厚なつながりを証す別の一例となるのである。

* クシシトフ・キェシロフスキのきわめて秘教色の強い映画作品『トリコロール・白』において、主人公カロルを故国に連れ戻す役を果たす男が登場するが、この男はミコワイ (Mikolaj: Michaelのポーランド語)と言い、しかも主人公と再会を果たしたとき、彼はブリッジクラブでブリッジをプレイしているのである。ここにはミコワイが「使い:天使」であるという暗示を含ませていることが明らかだ。ブリッジはとりわけ英国においてきわめてポピュラーな紳士のカード(トランプ)ゲームであり、四人のプレイヤーが正方形のテーブルを囲んで行なう複雑なルールを持った交渉のゲームである。

「英国が“天使の地”である」とする暗合は、政治的メッセージとして英国人が好んで引用するエピソードが起源であり、「ほとんど取るに足らない」伝説の類に過ぎず、史実としてわれわれがこのソースに依頼することができないのはあえて断るまでもない。だが、そのような伝承が存在すること自体にわれわれはその象徴的意味合いの一定の濃度を垣間みるのである。聖書に対する解釈と同様、史実にだけ価値があるという考え方にも、重要な《徴》として機能するものが史実にだけ依存したものであるという考え方にも、そのいずれにもわれわれは与しない。どのような神話や伝承を後世に言い伝えようとするのか、という意図や年月を超えた民族の格別の努力、そして無意識の憧憬の中に、伝承者にとって「伝えるに値する秘儀」、後世の人々にとって「信ずべき秘儀」としての価値があるからである。そして、どのようなことを「象徴的事実」として伝えたいのか、という伝承者グループに背負わされた宿命(運命の力)も、その部分に潜むのである。

英国に関するその伝承とは、ローマ法王グレゴリー1世(大グレゴリー)のブリテン島へのキリスト教布教活動に関わる言い伝えとして残っている。グレゴリー1世の法王在位が西暦590-604年だから、6世紀末から7世紀初頭に遡れる伝承ということになる。彼がローマにてイングランド出身の若者と謁見した際に「Not Angles, but Angels (Non Angli, sed Angeli): アングル人どころか、天使そのものだ」と驚き評したというのがその言い伝えである。何度も言うように、それが史実であったのかどうかというのは、二次的な重要性しか持たない。そのようなエピソードがあったということを伝えようとする英国人(さらには欧州キリスト教徒たち)の下意識的(超意識的)な“諒解”こそが重要なのである。少なくとも、グレゴリー1世とイングランド布教は切っても切り話せない史実であって、そのように驚き評したのに伴ってグレゴリー1世は聖アウグスティヌスの異教徒の地イングランドへの派遣を決めているのである。信頼性の面で取るに足らない「史実に非ざるエピソード」は、より信頼性の高い史実の隙間に置かれるのである。

また英国を代表する詩人ジョナサン・スイフトが、「Ah, Britain, land of angels!: おおブリテン、天使の地!」という嘆息の言葉を残している(Ode to Sancroft: 「サンクロフトへの頌歌」)ことは、そうした伝説強化の一助を担って、イングランドの人々の意識に影響を与えるものとなっている。

■ 産業革命と名誉革命

大英帝国は、欧州列強間の植民地獲得競争において、最終的な覇者の地位を手に入れた。複雑な原因と込み入った事情があるが、簡潔に説明すれば、この結果は「数性3」の役割を担った国家であるフランスが、革命後の農地改革などの政策や様々な階級闘争に収斂される国内的な混乱のために、強い近代資本主義国の基盤としての農業が、十分な集約的生産体制を獲得できなかったこと、また、別の「数性3」の国家であるドイツが、30年戦争後のウェストファリアの条約によって多くの国に分割されてしまい近代国家としてどうしても弱体化させられてしまったことなどの理由で、同じ帝国主義的な植民地競争において、どうしても不利な立場に甘んじざるを得なかったことなどが起因している。

大英帝国は、島国という絶対的な地理的優勢と、王政から立憲君主制へのスムーズな移行(「名誉革命」という無血革命:王政の段階的無化)という、フランスと比較して相対的に階級闘争的混乱の緩やかな社会改革というものが可能であったことなどのために、英国人たちは、産業革命という怒濤の経済活動体制の改変へと集中的に勤しむことができ、またそれのもたらす旨味を最大限に味わうことができたのである。

これらの理由により、結果的に植民地獲得競争に関しては、仏独両国は英国に追随する形となる。だが、大英帝国が得たほどの利益や地位を植民地から得るにはついに至らなかったのである。大英帝国の「“4”の時代」における主要な役割は、こうして決定されたのであった。

すでに言及しているように、ユニオン・ジャックを通して象徴的に表徴している帝国の歴史的傾向、すなわち「信仰」を克服し、「科学」的思考を採ることを厭わなかった大英帝国人が、まさに産業革命の立役者となった。また、とりわけ「新大陸」(後の北米大陸)という世界最大の植民地を獲得したことにより、地球上に於いて圧倒的な覇権を握り、「日の沈まぬ帝国」という呼び名を恣にするような成功を得たのである。

だが何よりも、この時代の立役者となったことの二重の意味は、文字通り英国人たちが「翼を持ったメッセンジャー: angels/mercury」として世界中を馳せ巡ることになった事実の中に見出せる。北米大陸における、「後の新興国家」が欧州本土以上に宗教的な様相を呈してゆく原因は、渡航した人々がきわめて原理主義的なキリスト教信者であるピューリタニズムの信条を持った英国における被支配階級であった事実が大きいが、それだけではない。後のアメリカ合州国における最も権威的にして最大の規模を持つ教会が、英国国教会 (Anglican/Episcopal Church) であるということも無視できない。この事実は、新地開拓の先兵として、被支配階級に属する「純粋な信仰者」が使命感を持って大西洋を渡って開発の先鞭を切った後で、それを追う形で多くの生粋の英国人のエスタブリッシュメントたちが、イギリスの国教(Anglicanism)と共に新大陸に入植したということを意味している。これはアメリカの独立に先立つ植民地時代が十分に長かったことを裏付けるばかりではない。後に述べるように、アメリカ合州国という覇権国家が、資本主義と自由主義の権化であると同時に、秘教大国として世界における独自の役割を担っていくことも、こうした英国国教会と深くつながりのある被教通暁者(フリーメイソンなど)が大西洋を渡ったことを表しているのである。合州国建国の中枢的立役者たちの多くがメイソンであったことや、さまざまな儀礼がメイソン的な儀礼を模したものであったという事実は、今さらここで断る必要さえもないだろう。これは「数性5」と歴史の記述をする事象において詳述されるであろう。

「翼を持ったメッセンジャー: Angel/Mercury」の意味とは、近代資本主義の種を、その経済活動(植民地支配)を通して、世界中に蒔くということである。英語が後の世界語(Lingua Franca)となることの最大の理由は、大英帝国人が英語を話していたということに他ならないが、その英国人の子孫たちが作った世界最大の植民地が後に独立を果たすとき、世界支配のための言語としての役割をも果たしていくのである。「天使の地」アングリアを出身とする「天使の言葉:English」を喋るこれらの人々は、こうして最後にして最大の「布教活動」(最大規模の通商活動)のために、世界へ、旅立ったのである。

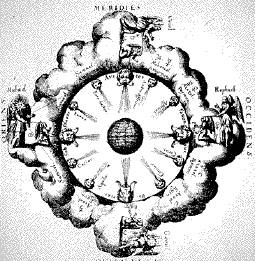

冒頭図版

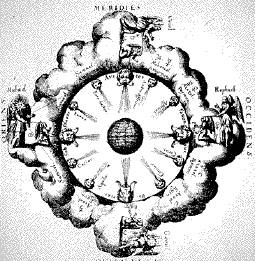

左:ロバート・フラッドによる「四大天使と12の風」The Four Archangels and the Twelve Winds by Robert Fludd 右:スピネッロ・アレティノによる「4人の福音書家」サン・ミニアト教会(フィレンツェ)”The Four Evangelists” by Spinello Aretino, a fresco on the ceiling of the sacristy of the church of San Miniato al Monte in Florence, Italy.

(more…)