終末論的・超歴史的・救済論的理解によって読み解くキェシロフスキ論(その1)

彼が直接監督した作品の意味で、実質的な遺作とも言えるTricoleursシリーズの《Blanc》(White, 白)について。この作品が、キリスト教の秘教的解釈やグノーシス思想などへの理解を基礎に出来上がっており、映画の登場人物や出てくる小物大物を含む舞台装置、そして台詞などによって巧妙に暗示されていることを理解することは、この映画が単なる男女の愛憎劇や喜劇風の復讐劇を造ることを目的としたものではなく、いわゆる神話時代から変わることなく扱われてきた《普遍的題材》を扱った類希な、真の芸術の名に値する作品であることが諒解されよう。キェシロフスキは、この三部作において、ほぼ完璧とも呼ぶべき物語をつくり、タルコフスキー以来、比類なきレベルの象徴的映画作品を完成したということができよう。

キェシロフスキは、本人が自叙伝でも述懐しているような「象徴の映画は作らない」(キェシロフスキ著『キェシロフスキの世界: Kieslowski on Kieslowski』)などという言説が、多くの鑑賞者をあえて欺く、全く正反対の虚偽(まやかし)であって、むしろそうした象徴的映画を生涯最期まで俗的な装置の中に意図的に混淆させ、また「隠匿しつつ提示する」というオカルティズムの伝統に根ざした表現を選び、またそのような読み解きの可能な優れた鑑賞者に対して、ある種の目配せを送っているものと考える方が妥当なのである。

むしろその上で、そうした象徴(奥義)への理解だけでは足りないのだという、より至高のメタフィジカルなメッセージをも映画に含有させることに成功しているのである。だが、このこと、すなわち「足りない」ということは、そうした内容への理解だけでは十分条件ではないが、奥義接近への必要条件であることに違いはない、とも言い換えられるのである。

小論においては、続いて、登場人物名、時系列による場面解釈などを、いちいち記すことで、キェシロフスキが無駄のない選択と気配りを一切の要素に対して行っていることを論証していくことにする。

■ 登場人物名

Karol Karol

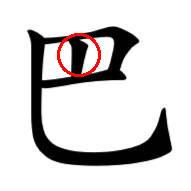

『Blanc』の主人公カロル・カロル(Karol Karol)にはその名前にいくつかの暗示が込められている。最も基本的には、Karolはヨーロッパ文化圏には一般的な名前(Karl, Carl, Carlo, Charles)のポーランド語やスラブ語に置き換わった変種であるが、象徴記号としての役割のひとつはアルファベットの「K」、すなわち現世的・近代的な「J」に続く「やがて来る」の時代に当てられた記号である。それを姓名の両方で繰り返すことによって、ひとつにはアフォリズム的なドラマの持つ非現実性を強調すると同時に、数字のぞろ目(222, 777, JJJ)などの方法と同じ「繰り返し」の手法によって「そこに記号が存在すること」についての自己言及を行っていると見ることができる(ぞろ目については、キェシロフスキ自身が三部作の『赤』において、主人公の通うカフェのスロットマシンを使ってきわめて暗示的に扱っているのであり、彼がぞろ目の意味の重要性についてわれわれに目配せを送っていることは明白である)。

アルファベットの「K」自体には「11番目」の意味があり、「KK」と二度繰り返すことにより、「1111」という数性を読み取ることも可能である。そこには周回する時代(エイオン)の「原始、始まり」に相当する数性の、およびわれわれにとっての未来のエイオンの暗示を見ることができる(われわれの時代は3回繰り返される数字によって「3度目の世界」であることが暗示されているが、未来の未来は4桁の数字によって「4度目の世界」であることが暗示されるであろう。現実にそうなるかは別として、論理上はそうなるのである)。このことは、これから説明して行くタロットに於ける《愚者の旅》の愚者(the Fool)自身として主人公が「繰り返し」を生きることについての暗喩として機能する。

Karolという名前のその原意は、「夫」「男」というものであるが、このドラマの意味を考えたとき、その主人公の記号として元型的な《男》という意味の名を当てたことには偶然以上の意味が込められている。また、英語の語源辞典をあたると、Charlesには、「自由人:freeman」の意味が見出される。これは「奴隷でない人間」「奴隷を克服する男」のことである。そこには成長する愚者が、その道程で隷属の頚城(くびき)を断って、自立を得るために目指す別の「K」、すなわち、まずは「Knight」に、そして最後は現世の王(King)となることの意味も含まれている可能性がある。現に、欧州ではCharles/Karlは、王の名としてもきわめて高い人気があることは偶然ではなかろう。

Dominique

カロル・カロルの相手役である準主役の女性の名前。

ドミニクのヴァリアント(変形種)は、以下に示すように実に数が多い。それだけこの名も欧州文化圏では男女を問わず人気があると言えるだろう。意味は「神の、神についての」というようなもので、「神の年」の意味を持つラテン語の「anno domini」(これが西暦のADに相当する)もこの語幹を持つものだ。

【資料:Dominiqueのヴァリアント】

Domaneke, Domanique, Domenica, Domeniga, Domenique, Dominee, Domineek, Domineke, Dominga, Domini, Dominica, Dominie, Dominika, Dominiki, Dominizia, Domino, Dominica, Domitia, Domorique, Meeka, Mika, and Nikki.

さらに「支配、優性」といったニュアンスの語彙に転じた「dominant, domination」などの単語との関連性がある。事実、主人公にとって異国の地であるパリにおいては、Dominiqueは、常に主人公のKarol Karolに対して、「優性」であり、「支配的な」地位にある。これこそが、主人公が(三色によって象徴される)異邦の地において「性的不能」に陥った主たる理由なのである。

Mikołaj ミコワイ

慣習的ににNicholasのポーランド名とされるが、キェシロフスキは明らかにこれをMichael(ミハエル)のポーランド名として採用している。これは大天使の名前であり、彼が4人でプレイするブリッジ・プレイヤーであることから、四大天使のひとり(ミハエル)であることが暗示されている。彼はまさにメッセンジャーであり、また主人公を支援・守護する霊的な存在(聖ミハエル)でもある。

■ 時系列による場面解釈

「死と再生」の祖型として

Karol Karolの映画進行に伴う変化は、主人公の《成り行き: progress》および「死と再生」の範型をなぞるものであり、それはタロットにおける「愚者の旅」であり、また新しいところでは新約中の救世主の「死と復活」にも見出されるパターンである。

Karol Karolに降り掛かる不運(というよりはむしろ「受難: Passion」であるが)は、裁判所に着いた時点で鳩の糞が彼の《肩》に落ちてくることで暗示される。これは同時に彼という主人公が「白」という属性を持ったまさに本編の中心的な存在であるための目印の意味がある。「肩に目印がつく」という伝統はキリスト教のイコンにおける母マリアの肩に付けられている八芒星の位置とほぼ同じであり、そうした聖像の伝統を実はキェシロフスキはきちんと踏まえているのである。

裁判によってすべてを失ったKarol Karolは、地下鉄の駅で知り合うミコワイの助けを得てパリ脱出を図る(ミコワイの役割は、その名の通り、空を飛んで世界を駈ける「羽根を付けたメッセンジャー:天使」としてふさわしいものである)。その際、Karol Karolはポーランドには戻れるが、ゴミの最終処理場という、言ってみれば「故郷の最果ての地」で4人組の犯罪者たちに囲まれ、袋叩きにされることによって一旦終わる。故郷の最果ては世界における辺境を意味する。これは言わば蘇りをもたらすために必要な形式的な死である。しかもそれは敵による「殺害」によって実現されなければならない。これは世界の四隅(つまり東西南北を含む人間世界そのもの)を表す4人の盗賊たちによって囲まれ、打ち倒されなければならず、言わば救世主の受難、すなわち主人公の弾圧と殺害をこのゴミ処理場における暴力が象徴している。

ところが、Karol Karolを迎える「死」は、「仮死」とも言いうる状態で、それはヘアサロンを経営する兄のいる家で毛布を頭まで被って三日三晩寝続けて、復活への時期が熟するのを待つことによって表現される。山のように盛り上がった毛布の中における暗闇は、キリストが磔刑死後、葬られる石によって塞がれた墓所と同じ意味を持つ。毛布から出てきたKarol Karolのその後の活躍は、まさに墓場から石を退けて出てきた救世主の姿にオーバーラップするのである。キリストとの重ね合わせについては後述する。

【象徴的第2日】

彼は、無事に帰って来ることのできたポーランドで、過去の自分の象徴である2フラン硬貨を川に向かって投げ捨てようとするが、それはあたかも救世主の手に付けられた「聖痕(スティグマ)」のように掌にくっ付いて離れない。ここにもキリスト教のイコンを模そうとするキェシロフスキの意思が容易に読み取れるのである。これは硬貨の数性“2”を利用して、さらにスティグマを思わせる身体的な部位にそれを配置することによって、Karol Karolと救世主の間にある(皮肉な)相関関係への暗示を強化するのである。

また、その2フラン硬貨の数性そのものによって、Karol Karolの生きる次周回の世界(エイオン)における、文明進捗の度合いを同時に意味する。すなわち、七日間の中の何日目であるかを同時に表す道具としても機能している。

このあとは、七日間の内の何日目であるかを表する数性がひとつひとつ進んで(progress)行く。これ自体が救世主「復活後」の物語なのである。

【象徴的第3日】

数性“3”は、主人公を含む3名の人物が、これから開発が予定されている田舎の農地を「巡礼」することによって、3人のマギを模していることが暗示される。彼らがその巡礼の際に乗っているクルマがメルセデス・ベンツであることは偶然ではない。メルセデスの3つのスポーク(輪留め)を持つ丸い車輪のロゴマークは、まさに三位一体の象徴であり、当然カメラがそれを効果的に捉えている。そして、この「巡礼」の際に、謀(はかりごと)を思い付いたKarol Karolは、その後、ミコワイを訪れる。

【象徴的第4日】

久しぶりに二人は再会したするが、ブリッジの行われているカード荘において、ミコワイを含む4人がプレイしている様子が一瞬映し出される。これは時代が数性“4”に到達していることを表現している。ここでは、4人全員は画面上に登場しないものの、正方形のテーブルで4人がプレイしていることは明白である。しかも堕天使としてのウリエルは画面上には捉えられていない。これはキェシロフスキ一流の目配せとヒューモアであろう。

【象徴的第5日】

次に、Karol Karolは計略によって仲間を出し抜いて開発予定地の一部を確保するが、それは5ヶ所の地所である。これは数性“5”の暗示となる。それを10倍で売却し大金を入手する。ここに5の倍数である10であることは偶然ではない。遺言により、出し抜かれた彼の元雇用者(マフィア)から自分の命の守ることに成功し、大金を手にしたKarol Karolは、ミコワイとともに事業を興す。

彼はどうやら不動産投資などをしているものと見られるが、ある時、一見本筋とは全く関係なさそうなビジネスの一場面が映画では描かれている。 Karol Karolは、自分のパートナーのひとりに壁の厚さが何センチかを訊き、メジャーで厚を測らせ、「46センチメートルである」ことを知ると、「あと4センチ足して50センチにするように」と指示を出す。これは全くのナンセンスであるように見えるが、まさに数性“5”の窮極の状態であるオカルト的な50という完全数にこだわる様子を描いているのである。これはもうひとつの重要な「三色旗同盟」のひとつであるアメリカ合州国が、国家として50州から成っていなければならないとする、言わば「象徴マニア」であることに対する当てつけと解釈することができよう。

【象徴的第6日】

やがてやってくる《6の時代》は、五芒星と六芒星が「565」という順でKarol Karolの右肩の上当たりに茫漠とであるが掲げられているのをカメラが捉えることによって表現される。こうした小道具を視野の中に入れることにも監督の演出の意思が関与している。演出に偶然は何一つない。これは3つ並んだ六芒星による「ぞろ目」と関連のある伝統表現が前提となったもので、数性はぞろ目の「666」にまだ至らないが、極めてそれ(週/周の六日目)に近いことを意味しているのである。

また同時に、街に吊るされたこの星は、クリスマスの到来を告げる典型的でありふれた街の装飾でなければならないし、同時に象徴的なドラマとしては、神が休む安息日前日の六日目は、クリスマスの到来に近い時期でなければならない表現上の事情を踏まえている。言うまでもなく、これはキリストの磔刑の前日が、「過ぎ越しの祭で忙しい時期」として描かれてきた聖書時代からの伝統に則っているのである。

断っておくが、これはクリスマスと過ぎ越しが一年のうちの同じ時期であることを意味しているのではなく、ドラマが死と再生と関わりの深い象徴的な「区切り」の時期に遭遇することを意味しているにすぎない。こうしたひとつの時代の死と復活という同様のテーマは、はやり描かれるドラマの季節がクリスマスの時期と設定していたTerry Gilliam監督の映画『新世紀ブラジル: Brazil』にも共通見られるもので、ヨーロッパにおける暗黙の共有事項と考えられるものである。

次の救世主の誕生(伝統的聖誕祭)は、旧い救世主(王)の死によって、まずは区切られなければならない。

したがって、Karol Karolは象徴的な最後の日、「六日目」をどのように終えるかを思案するのであるが、この周回する世界は《偽造された主人公の死》によって完成されるのである。これは伝統的な救世主としてのキリストの死も、偽装であったかもしれないとする異端的/異教的なキリスト教に対する批評的理解についての、映画作家・キェシロフスキからの目配せが含まれているのである。ドラマ上、かくして主人公は「二度目を死ぬ」のである。

一度目はすでに説明したように帰国時、故国ポーランドのゴミ処理場で。そして二度目はフランスにいるDominiqueを彼女にとって異邦の地であるポーランドに呼び寄せる巧妙な手段として。あくまでも偽装であるが。

だが、この二つの形式的な「死」によって、短いドラマの中に限られた幅(長さ)を持った直線の始点と終点の2点を設定することが可能となるのであり、その主人公の成り行きが、あたかも「文明の進捗」についての始まりがあって終わりがある(アルパでありオメガである、とも表現される)ドラマの典型を描くことができたのである。むろん、キリストのパロディあるいは「カリカチュア」として。

二度目の死の儀式を成立させるべく、お金を出せば買えないものはないという自由化されたばかりのこの地(ポーランド)で、Karol Karolの事業グループは、顔がつぶれて身元が確認できない死体さえ購入するのである。そしてその身元不明の遺体をKarol Karolであるとして葬り、葬儀も行うが、このとき、自分の過去の時代の象徴であり、また主人公としての彼の存在論的な意味性(つまり救世主であるということ)を表示していた《聖痕》である2フラン硬貨を偽装死体の入った棺の中に入れる。「自分が本当にここにいた」ことを偽装するためであり、また自己の過去世を同時に葬り去るためでもある。

【象徴的第7日】

このようにして彼の偽装死は功を奏し、かつての敵(かたき)であった先妻Dominiqueを、Karol Karolにとって故国であって彼女にとって異邦の地であるポーランド(ということは彼女にとってあらゆる点で不利である地)におびき寄せ、また彼女を保険金殺人の犯罪者として刑務所に送ることにさえ成功する。

牢獄への女性の幽閉は、象徴的には神の安息日(第7日)に呼応する状況である。これはまた、これまでに繰り返された救世主の仮死(偽装死)、すなわち男性原理視点では発展停止(ないし不在)の時期に相当するが、女性原理の視点においては休息(刺激の絶無)に相当する。しかし、この二人、すなわち男性性と女性性の象徴的存在は、互いが互いに対して「必ず帰って来る」ことが約束されている点でも、神話的な元型を表現していると言えるのである。

刑務所に収監されているDominiqueを訪れたKarol Karolとの間で「手話」のような会話が行われる。Dominique曰く、「私は死と天国を望むほど絶望しているのでしょうか? いいえ。私はここを出たらあなたのところに真っすぐ赴くでしょう」(そのように筆者には読めた)。人里離れた地に幽閉することにより、ようやく愛する者を支配下に置くことのできたKarol Karolと、異邦の地でかつての夫の嘗めた辛酸と同じ境遇を骨の髄まで味わったDominiqueとの間で、初めて相互理解と和解が成立したかに見える。主人公は、自分への理解と愛を獲得するために、かくも込み入った仕掛けと努力を払わなければならなかったのである。そしてその仕掛けは、まさにわれわれの住む近代文明そのものの発展の姿に、そしてわれわれ人類の姿にオーバーラップして来る筈である。

◇◇◇

付録:国旗の色による映画に込められた複層的意味合い

「白」の主人公Karol Karolの故国、ポーランドの二色旗(白・赤)と主人公の相手であるDominiqueの故国、フランスの三色旗(青・白・赤)には、それぞれの国に伝わる色に関する一般的解釈(通念)があるが、それとは別の秘教的な解釈、およびキェシロフスキが意図した個人的象徴の顕示の機能が持たされている。

フランス国旗については、青と赤の原色の間に《侵されざる白》が配置され、正反対の要素の間でバランスをとっており、それが一種の「三つ巴」となって力学的な均衡作用を起こしている。さらに青という水によって象徴される属性と赤という火によって象徴される属性とが直接ふれあわないようにするバッファーのような間隙(blank/blanc)として白が機能している。一方、ポーランド国旗においては白と赤という二要素が(上下に)直接拮抗している。《Blanc》のドラマの中で主人公は無垢で弱い白——それは彼が憧れる白い少女の石膏像によってもその壊れやすさが暗示されており、また中身のない「空:からっぽ」の意味の Blank——で象徴され、その生身の相手役、Dominiqueは、情念の炎の赤で象徴される存在である(彼女は振った男を追い出すためであれば、パリで自分の経営するヘアサロンに火さえ放つ)。Karol Karolにとって「異邦の国」であるフランスにおいて、彼は男性優位であることができない。そしてまた、「青:水:自由」の要素を含んだその地において性欲の「炎」は、つねに「水」の脅威によって消される潜在的脅威がある。しかし、その(国旗上)「水」のない(水入らずの)ポーランドにおいて、あるいは「白が赤の上位に置かれた」ポーランドにおいて、彼は男性としての機能を回復し、Dominiqueを逆に「支配」することができる。これは《白》を本体(国体)とするポーランドの、《赤》(他者/例えば過去においてはロシア)に対する優位を希望する国民的心理の祖型的な現れでもあるとも言えよう。

映画トリコロールにおいて「博愛/愛」を意味するとされる映画『赤:Rouge』では、別種の赤の属性を持つ主人公がイレーヌ・ジャコブ演じるValentineによって提示されるが、映画『白』においてはまったく対極的属性をもった赤の象徴が、ジュリー・デルピーによって提示されているのである。この Dominiqueの赤は、「博愛/愛」の赤ではなく、むしろ煩悩として現世や生を焼き尽くす「性愛」の赤である。同時にキリストの(侵されざる)白に対する(マグダラの、あるいは記号的な)マリアの衣のような「信仰と情熱」の赤なのである。ポーランドにおいて、赤は「自由」(あるいは自由獲得のために流される「血」)の意味であり、同じ「自由」がフランスとはスペクトル上も全く正反対の色(青)によって置換されている一方、白が現在、「共和国の尊厳」の意味に転換されている。ポーランドにおいて、「尊厳」(自決と死)は、自由に対して優位の地位を得ているのである。無論、二色旗が数性“2”を通して、カトリック優位のポーランドの宗教事情を暗示している面があるのは前提の上での話である。