《愛》に関する短いエッセイ

Wednesday, May 12th, 2010愛を口にするのは恥ずかしい、という日本人の心理をどこまで掘り下げることができるのかは分からない。だが、ひとつの「仮説らしきもの」なら打ち立 てることはできそうな気がする。

そもそも「愛」という概念自体が日本初のものではなく、西洋発の概念を「翻訳したもの」ではないかという通説も存在し、それを根拠に「日本人の心象 表記にはふさわしくないことばだ」と結論付けたくもなってしまうのだが、事情はそんな単純なことではないかもしれない。いずれにしても「愛を口にできな い」ことには、ひとつの説明が可能だと思い至った。

今「西洋発」と言ってしまったばかりだが、英語の「love」には実に漠然と広い意味合いが賦与されている。日本語でなら「恋」とでも呼びたくなる ような概念、すなわち、相手(対象)に対して沸々とわき上がってくる抵抗しがたい「とても好きで、それなしでは生きられない」という(好意や独占したい) 気持ちを、その言葉でしばしば呼んでいることはきわめて確かなことだし、性的な交わりや愛撫さえも「love」という単語で彼らが表現する*ことは知られ ている(to make love = to have sex)。われわれの感覚からすれば、これはエロス的な側面、すなわち肉欲に属することであって、この「愛」は、博愛や友愛とは何の関係もない**コトの 筈なのだが…

一方、いま言及したばかりの博愛や友愛といった自己犠牲が前提となるような、まさにこれこそ「真の愛」とでも呼びたい《愛》も、「love」という 語で示すことができてしまう。なんと「love」という語は広漠とした概念であろう。しかしこの多義性によって、西洋発の愛(love)は、それを口にす る者たち自身が大いに戸惑い、誤解し合い、場合によっては殺し合うような混乱の原因となっているような気もするのである。異なることを同じ名前で呼び合っ たら、コミュニケーションに齟齬が起こるのは当然であろう。「愛するが故にあなたを捨てる」とか言い始めると、殺人なども起こりうるワケである。その 「愛」は一体なんなのか?と。

したがって、われわれにまず必要とされるのは、相手を強く求める気持ちも、相手のためなら自分が犠牲になって(窮極的には死んで)も佳しとする自己 を喜捨する気持ちも、どちらも「愛」と呼ぶことが定義上の問題を孕んでいることをよく認識することであり、更には、それらに別々の適切な名称をあらためて 付与することではないのか?

ひるがえって、日本では西洋人が日常的に口にする類いの「love」に対し、「恋愛」という賢明かつ便利な訳語を当てた。つまり、ふたつの明確に異 なる概念を「結婚させる」ことによって、それが「love」の本質なのだと宣言し、「恋」と「愛」の両方を援用してそれを名付けることを歴史的に選択した のだった。

相手を求める気持ちは《恋》(乞い/請い)であって、あくまでもその動機は自己愛(自己充足を目指すもの)である。一方、《愛》は自らを虚しくする 自己犠牲であり、その動機は相手を生かすこと(相手の生存の充足を目指すもの)である。そして、この自己に向かう「愛」と他者に向かう《愛》(自己犠牲) とがうまく噛み合うことが「恋愛」の成立には不可欠である。どちらかが求め(奪ってやまず)、どちらかがそれを許す(与えてやまない)ことによってしか、 「恋·愛」関係は成立しないからである。もちろんそれが時と場面によって旨い具合に入れ替わるということは、相思相愛の仲にはあるのであろうが。

英語を使う者たちが「I love you.」を口にする際に彼らが表現していることとは、第一義的に「相手を好いて(求めて)いる」こと(しかも相当の強さで求めていること)なのであり、 そこには(あなたのためなら死んでも良い、というような)「自己犠牲の宣言」の意味があるわけではない(と思う)。もちろん、修辞的に「死ぬほど好き」と 言うことはあるだろうが、本当に自分が死んでしまえば、相手を所有し鑑賞し味わう主体が失われてしまう訳であるから、それを文字通り望んでいる訳ではなか ろう。つまりそこには何ら崇高なる喜捨の精神があるのではなく、相手から自分にないものを奪って自己の充足にあてるという、より良い生存への獰猛な意思が あるのみである。

しかし、西洋文明の基礎を成している宗教の宗祖として知られているイエスが説いたと伝えられているような《愛》の本質は、自己犠牲であり自己の喜捨 であったはずではないのか? それを知っていて彼らは日常的に「I love you.」を連発できるのであろうか? それとも単にその幅を持った「love」の多義的定義の雲の中を自由に泳ぎ回っているだけなのだろうか? つまり 時としてそれは「博愛: compassion, humanitarianism」を意味し、また時として「性愛: Eros, sex」を意味しながら。

そんなとき、真の愛というものの実現困難性について、一般的にキリスト教化されていないとされる日本人が、むしろその真理について本性的に敏感で、 それについて沈黙を守る、ということはあるかもしれないなどと思ったのである。つまり、それを口にする「気恥ずかしさ」は、実現困難性、「そんな、《愛す る》なんて、とてもとても!」あるいは「自分にはそんなご立派なことはムリ」という自己の限界についての自覚が強いのではないか、とさえ思われるのであ る。

それとも、「愛」という言葉から連想される人間の生のエロス的側面について意識的なあまりに「気恥ずかしさ」を感じるという方が正しいのであろう か?

最後に、こうした自分の定義上の理解ないしは「戯れ言」(それは大学時代の哲学教授辛島氏に多くを負っているのであるが)を横に置いておいて、現在 自分が興味を持っている《愛》をめぐる興味とは、女性視点ではどのように捉えられているのか、ということである(むろんそんな一般化はナンセンスかもしれ ないが)。こうした自己犠牲をこそ唯一にして真の愛とする定義は、男性(「救世主」はしばしば男性だ)に特有な妄想的な理想主義に過ぎないのか、いやい や、むしろ女性にこそ行為を通して実現できることと捉えられている何かなのか、そのあたりのことについてである。

脚注

* ドナ・サマーの実質的デビュー曲に「Love to Love You Baby」という問題作があるが、このタイトル自体(歌詞としても曲中でひたすら呻きながら繰り返される)が、第1の「Love」が「死ぬほど好き」を、 そして第2の「Love」が「〜と性交すること」を意味することは説明するまでもないが、こうした用法が可能なのが英語の「love」なのである。

** とは言え、ヒッピー文化など20世紀に発生したある種の宗教性さえ帯びたサブカルチャーが、「性的な愛」と「人類愛」とを——意識的に混同させたか、ある いはまさに筆者が問題にしたような言葉の広義性による混乱によるものかは分からぬが——同じゴールに到達するための手段と捉えていたらしいことは、ジョ ン・レノンとオノ・ヨーコらによる「ベッドイン」という目立ったプロテスト活動を牽くまでもなく、注目に値するひとつの着眼点を提供するのである。

Photo:

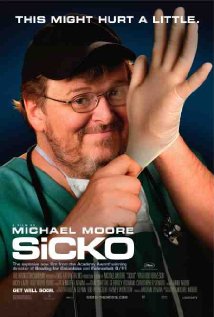

Photo:  Michael Moore監督は、どこまでもアメリカ人のドキュメンタリー映画作家である。彼の主たるターゲットはアメリカ人だし、「アメリカ人であるわれわれ」がどこまでも特殊であるのかという視点から、「自分たちアメリカ人」を目覚めさせなければという明瞭な使命の元に、主旨を訴えかける努力を止めない。その点で言うと、「日本人であるわれわれ」が、なかなか共感も理解もできない面があるのは否めないかもしれない。銃の問題を扱った『ボウリング・フォー・コロンバイン』もそうだったし、今回観た『Sicko』はとりわけそうだ。だが、そうした明らかなターゲットをもって撮り続ける彼の姿勢は、むしろ「共感」できるものだ。

Michael Moore監督は、どこまでもアメリカ人のドキュメンタリー映画作家である。彼の主たるターゲットはアメリカ人だし、「アメリカ人であるわれわれ」がどこまでも特殊であるのかという視点から、「自分たちアメリカ人」を目覚めさせなければという明瞭な使命の元に、主旨を訴えかける努力を止めない。その点で言うと、「日本人であるわれわれ」が、なかなか共感も理解もできない面があるのは否めないかもしれない。銃の問題を扱った『ボウリング・フォー・コロンバイン』もそうだったし、今回観た『Sicko』はとりわけそうだ。だが、そうした明らかなターゲットをもって撮り続ける彼の姿勢は、むしろ「共感」できるものだ。