ノスタルギアとは何か(定義2)

Thursday, May 31st, 2007あるいは、「自覚しているかどうかはともかくとして、《この世》を生きる全ての人々が実は敬虔なクリスチャンである理由」

————————————————–

かねてからあちらこちらでお噂のあった通り、キリスト様が復活を致しました。(復活してからもう随分経ったというお話もあるようです。)何しろ私たちを放っておかれてようやく三日目の再登場ということですので、まことにお目出たいことでございます。もちろん三日と申しましても天にましますあの方にとっての三日でございますから地に這いつくばって生きている私どもから致しますれば、それはもう永遠に思われるほどの長きに渡る放置プレイでありまして、もう二度とかのお方が私どもを助けにやってくることはないのではないかという悲観論も頻出致しました。

復活にそれなりの時間が掛かるのは、きっと何か私たちには計り知れない御事情がおありだったんでしょう。でも「かならずや、I’ll be back」と仰られ、この世を去られた御方が本当にまた戻ってこられるのかどうか、もう侃々諤々の議論を引き起こしたりする中で、私たちは疲労困憊。仲間内でも不信心者がだんだんに出てくる有り様。もう一日も早いキリスト様の復活を待ちわびていたのでありました。そこで華々しい鳴り物入りで、この度その復活が宣言されたのでありました。いやさかいやさか。

キリスト様が復活なされたことで、お噂通りさまざまな驚くべきことが起こり始めました。まず絶対に助かる見込みが無いと言われて諦められていた重病患者たちが次々と死の渕から生還し始め、普通に生活ができるようになったのです。これは最も著しいキリスト様の恩恵と言うべきでしょう。それだけではありません。畏れ多くも、なんと死んでしまった人を生き返えらせるようなケースさえもが(余り多くはありませんが)、あちこちで報告されるようになったのです。実際に心停止を起こして死んでしまってから蘇生する体験をした多くの人びとの有り難いお話を集めた『臨死体験』という読み物も大変な人気を博したのは皆さんのご記憶にも新しいことではないでしょうか。もうそこらじゅうにそうした聖人紛いのことを言い出すニューエージャーたちが溢れかえっています。いやはやありがたや。

おお、これを忘れてはなりません。真水から大量のワインや発泡酒、そして世界中のお酒が湯水のように造り出され、地球のどこでも味わうことができるようになったのは愛飲家にとって大きな福音であったと言えましょう。

そして水の上を歩行する機械、空を飛ぶ機械、ありとあらゆる奇跡が、まさにみるみる現実のものになっていったのであります。家に居ながらにして地球の裏側に居る家族とお話しをするなんていうことさえ、もうどなたも驚きは致しません。

またキリスト様の得意とする大量資本と労働力を集中的に投下する集約的生産体制と合理化によって、考えられないほどの収穫物を得、物資不足も食糧難もほとんどなくなったかに見えました。これほどの豊かな収穫を私たちが畏れ多くも味わうことが出来る恩恵に与るのも、キリスト様の御再来あってのことなのは、いまさら疑う余地もございません。「否、否、世界中には飢えて死ぬ人がまだまだ居る」などという人聞きの悪い噂もありましたが、それは多分、未だに異教を信じる人びとのことであって、まだキリスト様の放たれる御威光の届いていないところに彼らが運悪く住んでいるからに他ならないのであります。ですから、ここが重要です、キリスト様の再臨を告げる「良いニュース」を今からでも地球の津々浦々まで遍く届ける必要があるのです。なぜなら信じる者は救われる。信じる者はこのシステムを利用でき、信じる者はこの世でよりよくサバイヴできる、そんなチャンスがあるのです。取り込まれよ諸君! 信じるところ、何処でも、その方はおられ、信心篤き人の居るところ、至る所に遍在するというユビキタスを、その本性とするのは、救世主様についてよく知られたところでありますから。

それはさておき、今この時点でこれほどの恩恵をキリスト様から授けられているにも関わらず、かの方の復活を心からは喜べない不信心者どもが、まだ私どもの間にいたのも確かです。恥ずべきことです。その人たちの口を揃えて言うには、キリスト様のお陰で平均寿命が大幅に引き上げられたので、それ自体は良さそうな話ではあるが、地球上は人間ばかりで満ちてしまい狭くなった、このままでは食べ物も行き渡らなくなるし、飢えて死ぬ者も出るだろう。卑近的には住環境はますます悪くなり、悪化した都市の中心部から逃れた人々はどんどん郊外へとスプロール的に街の輪を拡げていくので通勤・通学も大変、もちろん、こんな長距離を一日で往復できるようになったのもキリスト様の恩恵ですから悪いことばかりではないのです。

加えて不信心者どもの言うには、かの方の打ち立てた《平等》と《博愛》の心意気による集中生産と分業によって、仕事は単純作業となり、いよいよ詰まらなくなっただけでなく、以前より早く仕事ができるようになった、では早く家に帰れるかと言うとそうではなく、生産量が増えるだけだった、おいよいよい。むしろ機械の速さに併せて働かねばならないのでせわしなくなった、嘆かわしや。忙しくなったので、一日の終わりには疲労困憊してしまってあとはもう食べて寝るだけ、ゆったりした時間を味わうこともできない、週六日も働かされた上、やっと安息できる日曜日さえ、朝からおめかししてお祈りの行事にいそいそと出掛けなければならない、などと不埒千万なことを口走るようになったのです彼らは! 言うことに事欠いて、お出かけは皆さんがきちんと信心しているかを相互監視するのための集いだとか。なんという恥知らずな言い草でしょう!

でも最近では、んまあなんてこと!私にまでその不信心が移って参ったようです。なにしろ「油を注がれたお方」とも呼ばれるほどの御方で、世界最大級のダイナモ・内燃機関とも呼ばれる至上者でもあらせられるキリスト様の消費される燃料の油は相当なものでございます。それを世界各地に作られた支部・支局のダイナモに注ぎ続けなければこの「奇蹟の業」は維持できません。そこで商社マンを筆頭に石油を求めて異教の地まで赴かなければならず、世界のあちこちで不埒な異教の者どもと衝突や小競り合いが起こります。ご覧のように私たちのシステムはこれだけの不幸せな人々を救ってきた実績のある《絶対の善》ですから、負ける訳には参りません。貧しさから解放する私たちに正義があるのです。ですから今日も新たに補充の十字軍を送ります。銃後では私たちが働いて最新鋭のステルス戦闘機を作るのです。

今では復活されたキリスト様は土曜も日曜もなく、一日も休まず働いて奇跡の業を見せていらっしゃいます。それはもう馬車馬のようなお働きでございます。こうして私がこのような日記を夜夜中(よるよなか)に煌々たるランプの下で書けるのもキリスト様のお陰なのです。おお、くらいすと!

でもひとつ気になることがあります。こんなことを書いて良いものやら。そうです。それは「キリスト様がまた磔の丘を昇っているのだ」と言う嫌な噂についてです。私たちの導き手がまた去って逝かれる? そんなことがあってよいものでしょうか? でもこれは私たちがきちんと彼を信心し続けそれを支えることができておらず、「大いなる間違い」を犯しているからなのだというのです。でも私たちの行ないをもう一度正すために、キリスト様が仰るには、「ふたたび(いや、何度でも何度でも)自分が死んでこのシステムをリセットしてしまおう。そうすれば私がいることの真の意味を人々はまた再認識するだろう。さすれば、また私を乞い願い、待ちわびる日々を過ごすことになるだろうから。でもかならずや、I’ll be back!」と言うのです。これはキリスト様の御真意なのでしょうか? なんという、なんという深遠なお計らい!

おお、だがいまひとつ私たちの心を痛めて一時たりともその痛みから解放してくれない悩みがあります。それは、キリスト様をよくよく研究の上、「理解さえしている」と言われているにも関わらず、救世主様の存在や性質に疑問を提示しているのではないかと憶測されるある詩人たちや映像作家と言われる異端者(語り葉)の存在です。彼らはキリスト様から大いなる霊感と恩恵を被っているにも関わらず、キリスト様が復活されるまでの御不在の三日間について思いを巡らせることを止めようとしないのです。

彼らはその永い永いキリスト様の不在の時期を懐かしく思い返す人びとなのです。これがキリスト様再臨のエポック以前の時代へと回帰していくことを夢見る「故郷喪失症候群:ノスタルギア」に罹ってしまった人びとだったのです。この異端派の狡猾さは、祈りの集会に出席するような敬虔なクリスチャンよりも間違いなく超俗的で、一見信仰深い様子をしており、神学論上の問題を理路整然と語る言葉を持っているにも関わらず、心の奥底では何を考えているのか分からない危険な人びとであり、彼らの持っている美しい詩や映像の言葉で以て、反キリスト的な思想を流布して信者を増やしつつあると言うことです。彼らはその超越的な洞察力を以て尊敬さえ集めているのです。

そしてさらに私たちの心を痛めていることは、キリスト様はこの者たちを裁くことをせず、それどころか、彼らの発言や表現の場を進んで提供しているとさえ見えることでした。これはつまりどういうことなのでしょうか? そうです。ノスタルギアに罹っている詩人たち以上に疲れ、「休みたかがって」いたのはキリスト様本人だったのです。キリスト様が休むということ、それはその死をおいて、他のなんであったでありましょうや?

でも彼は自死することが許されていないのです。彼は多くの人々の熱烈な求めに応じ続けなければならず、どうやら私たちの間違いを正すにはキリスト様ご自身が殺される以外に方法がないと考えている様なのです。そこで彼は敢えて間違いを正さずに恨みを買うことを厭わず、私たち罪深い者たちを手先として周囲に憎悪を蓄積させ、その者たちに自分を殺させることにしたのだということです。私たちが十字軍を送りつづけていることも、世界を汚し住みにくく、暑く、狭くしているのも、深淵で私たちには推し量り難い《神の計画》によるものだ、という如何にも説得力のある経済神学者たちによる解説もありますが、一体普通の人々である私たちに何ができましょうか? 「それはいつ来るか分からない。でもそれは来る。だから目を覚ましていなさい」とおっしゃいました。そう、日の光を憎悪し、夜の月を礼拝する彼らが、いつ、その《ボタン》を押すのか分かりませんから、レーダー網は24時間、7 days a weekで稼働しつづけているのです。

そうです。私たちは前に進み続ける以外にないのです。前進している限り、終わりは来ないのです。ここはひとつ、至らない私たち人間どもの浅知恵で、これまでの私たちの行為を顧みるなどという後ろ向きなことに時間を費やすより、現世の楽しみにうつつを抜かし、天にましますかの方の采配に任せてみましょう、エイメン。そう。Amenこそ、「あるようにあれ、なるようになれ」。何という深い智に裏付けられた方針。これは神の栄光の実現のために私たちに委ねられた秘儀中の秘儀、秘伝中の秘伝と呼ばず何と呼びましょうや。人事を尽くして「神命(じんめい)」を待つ、私たちの方針をその真意に反して評価するヒューマニスト共、「自己責任の放棄と自暴自棄を賛美するまさに象徴的な表現だ」などと揶揄する者共の上に必ずや呪いあれ。

でも私たちはやがて知るでしょう。神の栄光が地上の我と我が身にとって何を意味するのか。でも今さら何を申しましょう? なにしろかの方はキリスト様でいらっしゃいますから、神命に基づき磔刑に遭うも必定、また死して復活するも彼の御仕事なのです。死と再生。その一事によってこそ、キリスト様は特別であらせられるのです。受難に遭って死にもしなければ劇的な復活もない、など申しましたのでは、間が抜けていて、いかにもキリスト様に相応しくないでは、ありませんこと?

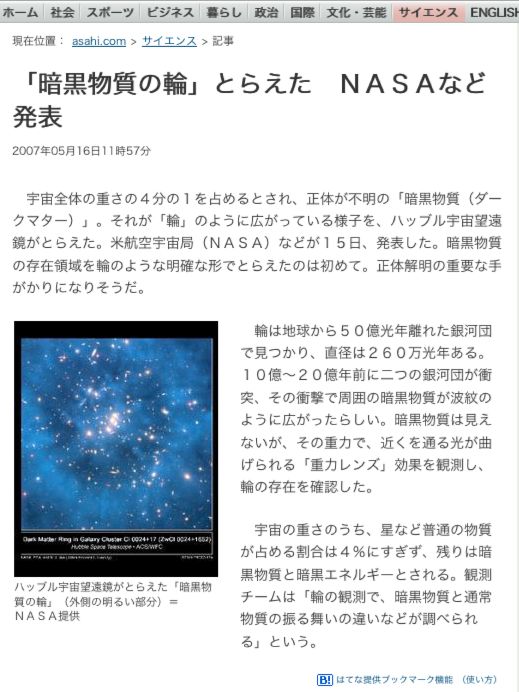

(a)

(a) (b)

(b)

(c)

(c)