神のようなもの

Sunday, April 30th, 2006は、いるかもしれない。

いや、いるだろう。

いるにちがいない。

そして

■ 大英帝国と“4”の象徴

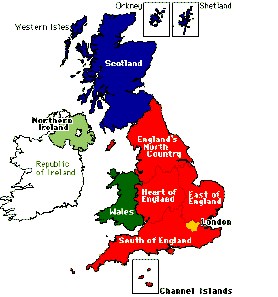

そして複層的な秘教的図像の別次元においては、ユニオンジャックは中央を上下左右に分断する十字架によって「四つの領域」を明瞭に表徴し、大英帝国の「四つの王国: England, Scotland, Wales, Northern Ireland」が暗示されているのをわれわれは認める。「数性4」の権化である連合王国は、四つの国によって成り立たなければならず、こうした象徴的《兆し》は英帝国大連合へと北アイルランドが暴力的に併合を強要されることによって完成する。象徴完成への下意識的な動機が現実の歴史を造るおそるべき一例である。

地図引用先:Travel with Pooh through Britain!

こうした「四つの領域(王国)」が“4”の時代を支配する大英帝国の象徴であるという事実は、例えば花弁で表現される“quatrefoil”(クァトロフォイル)という擬似十字形の図像を通しても顕われている。十字架がそもそも本源的に「数性2」を表す記号として出発したことを考えれば、この種の「十字架」は、十字架の亜種 (one of variants) と言って良いものであり、二本の棒を強調するものではなく、四方に等しく伸びる部分(領域)を以て数性の象徴とするのである。すなわち、十字架は“2”に始まり、“3”へと変異し、それが最後は“4”となるのである。こうした建築装飾の要素としての“quatrefoil”は、イングランドその他の欧州各地で見出される。

こうした「花弁の成長」という秘教的図像における範型的な数的伸展は、“3”を表す「三重円」から“4”を表す「四重円」でも表現される。この“quatrefoil”に見出される図像パターンは、まさに交差点から等しい長さで上下左右に伸長する十字架の「四腕」が、膨張したものと観ることもできるのである。

“Quatrefoil”やそれに準じる図像に共通するのは、十字架が「ローマ十字」というよりは上下左右に伸長する「梁」の長さが等しいパターンを持ち、系統的には「ギリシア十字」に近いものである。また、特筆すべきこととしては、そして後に論じるカンタベリー・クロスに近い図像が現れていることなどがあり、この種の「数性4」を暗示する十字架は、ユニオンジャックの登場より数世紀先んじて英国には登場するのである。それらの例は英国内で使われたコインがある。

■ 「錯視図像」としてカンタベリー・クロス

[1]

[1]

イングランド本土における英国国教会 (The Church of England) の「大本山」であるカンタベリー教会をあらわすカンタベリー・クロス (Canterbury Cross) と呼ばれる「十字架」は、その考え抜かれた意匠によって、「ひとつの十字」が「数性4」を明瞭に表現することに成功している。数性はその十字架の上下左右に伸長する「本体」そのものが指し示すばかりでなく、聖ジョージ・クロス系の「十字架」(Christian Cross) を描く直線と曲線を通して、その「背景」が表徴として浮かび上がる錯視図的な効果*によっても指し示される。つまり反転して浮かび上がったプロファイルが聖アンドリュー・クロス系の“saltire”(力の十字)として見えてくることによっても、その中にも強い「数性4」の意味性が含まれる。カンタベリー・クロスは巧妙にもそのような視覚的に反転する効果を狙っているためにそのような入り組んだ意匠を採用したと思われるふしがあるのである。

[2]

[2]  [3]

[3]

そしてそのようにして浮かび上がってくる形象こそ「信仰」と「力」というふたつの十字架なのである。したがって、ひとつの十字架のオブジェにも関わらず、その工夫の跡が観られる特殊な十字架の形象を通して、これまで観てきたように“4”の時代に相応しい二重の意味をコミュニケートするのである。

図版引用先

冒頭の図版:Fine Stone Miniatures @ Canterbury Cathedral

[1] A Virtual Tour of the Cathedral @ Anglican Cathedral of St. John the Baptist (Canada)

[2] Terra Sancta Guild (e-Shop)

[3] Spring 1998: Welcome our Interim Chaplain, Daphe Cody! @ Canterbury At Northwestern

* 錯視図の例としては、描かれた壷の絵において壷本体とそれが作り出す図像プロファイルが向き合った人の顔のようにも見えると言う「ルビンの壺」がよく知られているが、こうした意味性を発揮する内容部分とそれを浮き上がらせるための無内容部分の関係が反転して浮き上がるという錯視的な手法というのは、秘儀伝授的な目的を成し遂げるための儀礼ツールとしてはかなり一般的に広く使われているものと考えられる。

また「※印」形の図像*によっても、ひとつの十字架(十字ないしX字のどちらか)で区切られる四つの領域が暗示され、また「数性4」を伝達する記号として機能することがある。これは区切られた領域の振られたドット(点)の数が数性を暗示するのである。これは十字架が数性を表そうとする時のひとつの典型である。

王立スコットランド銀行の発行した1ポンド札

スコットランド銀行のロゴタイプ

* この徴は聖アンドリュー・クロスとの組み合わせで登場することが多い。現に、聖アンドリュー・クロスを持つスコットランドには日本の米印とほとんど同じ「※印」形の象徴が存在し、それはスコットランド銀行のロゴタイプに使われており[図版参照]、「数性4」の濃厚な「※印」の亜種的な図像も王立銀行の発行する紙幣などにも見ることができる。この図像は十字を単に聖アンドリュー・クロスであることを表現するばかりでなく、そのドットの数で「数性4」を暗示した例ということができる。

すでに最初の章で若干観察することになった聖母マリアに伴って登場する幾つかの八芒星の図像の幾つかは、この「二重十字」のヴァリアントと捉えることも可能である(またそれを明らかに意図した例も見られる)。通常の八芒星なら等しく八本の針が八方に放射されたものであり、二種類の十字架が組合わさったものと捉えることは困難であるが、あえてふたつの十字架が組み合わさったように表現される八芒星が散見されるのである。ここには秘教的には極めて大きな重要性が潜む。何故なら地母神を表す「数性8」が、等しく八方へと伸びる直線によって、「信仰」と「力」の絶妙な均衡さえも表すからである。

また、聖母マリアの八芒星においてもまた、直線で仕切られた八つの領域にそれぞれドットが振られて「数性8」を強調するケースが見られる。

あまりのスピードの遅さ、「アクセス不能」などの不具合と、今後のリンクログのサービスの在り方について、また自作blogをサポートするサービスの予定など、リンククラブ当局にクレームメールを出したところ返事が来ました。

来ましたが、到底納得できるような内容ではないばかりか、サービスの実体そのものが一向に改善される兆しもなければ、先方に改善する気もないことが分かったので、利用者の皆さんとその状況を共有したくこちらにアップします。

「早期復旧を目指す」とあるだけで何ら実効的なことを行なっている様子が伺えないので、「目指す」のではなく、「一刻も早い復旧を実現すること」を、今一度リンククラブに求めます。

読者の方々からすれば2度3度アクセスを試みてそのページを開けなかったら、その人は二度と戻って来ない可能性が高いです。「あそこは開かない」という風にとられるからです。

現在酷いスパムコメントの被害に遭っていますので、コメントの受付を停止しています。

賛同意見や反論などある方は、以下のフォームメールからどしどしご連絡下さい。

ここをクリック

(以下貼付け始め)

お世話様です。ホスティングサービスを利用している者です。このたび、そのサービスの一環であるLink Logについてご連絡申し上げております。

現在、貴社の用意するLink Log(合計2サイト)を自分と家族で使用しております。自分の使用しているblog(http://blog.archivelago.com/)および、家族が使用している貴社の提供する有料のblogの両方に言えることですが、先週からここ数日の間、該当URLにアクセスしても全く無反応で開かないか、開くのに数分掛かるという状況が断続的に起きています。これまでになかった症状です。場合によっては文章や写真をアップロードするのにも延々に時間が掛かったり、「アクセスできません」のメッセージが出てブラウザが停止したりする場合もあり、事実上ほとんど「使用不能」に近い状態が続いています。家族からもたびたびクレームがあり、こちらで有効な対策を伝えることができずに、非常に困っております。

試しにhttp://blog.linkclub.jp/index.asp を訪問して、そこから無作為にリンクログのユーザの皆さんのblogにアクセスを試みていますが、印象としては、約半分が「アクセス不能」の状態です。こうした事実から憶測するに、ほぼ明らかに貴社のシステムに何らかの不具合が起きていると判断できます。ですが、残念なことに、貴社からは、何らの説明も、障害発生を認めるような報告も、ましてや、お詫びも、何もありません。

実は、今回のアクセス不能の事態が発生する以前から、すでにリンクログに関して家族や他のユーザから不満が聞こえております。

例えば、貴社のブログはスキンを選ぶことはできても、他のより本質的な部分でのカスタマイズができないという決定的な不利があります。しかも決して安価とは言えない中級以上のユーザが多々利用しているはずの「ホスティングサービス」においてさえ、Movable Typeを使うなどして自由に自分のblogを立ち上げることも、システム上サポートされていないようです。そういうユーザ諸氏に対して「リンクログをご使用下さい」という一方的な要望を繰り返しているだけです(そのように見えます)。

不便や要望が存在することを受け止めるのが、サービス提供する側の誠実さだと思うのですが、そのあたりどのようにお考えでしょうか? 新規サービスの開発やユーザ拡大に資材を投入したり、さまざまなキャンペーンを行なっているようですが、その前に現ユーザの立ち場に立った対応をしないのは本末転倒ではないでしょうか?

辛抱強くお待ち申し上げますので、リンクログに発生している不具合の原因と、今後の予定についてご説明頂ければ幸いです。

(貼付け終わり)

これに対するリンククラブからの返事は以下の通り:

(貼付け始め)

平素はリンククラブをご支援いただき、誠にありがとうございます。

お問合せの件についてお返事させていただきます。

大変ご迷惑をおかけ致しまして申し訳ございません。

現在調査中ですが、一時的に記事や画像が登録されているデータベースへの

同時接続数が多くなったときに表示・ログイン・処理に時間がかかることが

確認されております。

原因の調査と、それに伴う対応方法について早期復旧を目指しております。

大変ご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。

なお、Movable TypeなどのCMSは非常にサーバー負荷の高いプログラムですので

WEBサーバー上で動作させると現状の数倍の負荷がかかります。

現在のWEBサーバーのスペックはサーバーとしてはかなり高い物を

誇っておりますが、Movable Type等をご利用頂けるようにすることによって

ホームページそのもののレスポンスが現在よりも数段悪くなることは

確実ですので現在の所ご利用頂けるようにする予定はございません。

ブログサーバー提供時には、シンプルで簡単な物というコンセプトで

開発していたため、カスタマイズ機能を付ける場合、システムの

根本的な再開発が必要となります。

こちらに関しましては、お客様方の声を聞きながら検討したいと思っております。

今後ともリンククラブをよろしくお願いいたします。

(貼付け終わり)

CMSはサーバー負担が高いプログラムだと言っているが、そうしたサービスを現に提供しているオペレータが存在することについてはどのように考えるのか? 「ホームページそのもののレスポンスが現在よりも数段悪くなることは 確実」などというのは、詭弁ではないだろうか? それなら現在やっているようにCMSサーバと現状のサービス用のサーバを分ければ良い話ではないか。単に、ユーザが自分のブログを自由に立ち上げるとLink Clubの宣伝にならないということでしかないのではないだろうか?

現状では「サーバー負担が高くない」方法を採ってサービス提供をしているようですが、それなら、今「アクセスできない」「時間が掛かる」などの問題が起きており、CMSをサポートするサーバでなくてもすでに問題が発生していることをどのように説明するつもりだろうか?

「ユダ福音書」の翻訳完成、また近々封切られる映画『ダ・ヴィンチ・コード』について、カンタベリー大司教から批判的コメントがあったらしい。

Infoseek.co.jp

UK.News.Yahoo.com

そもそも、「ユダ福音書」の翻訳完成と、『ダ・ヴィンチ・コード』(原作や映画、そしてその周辺を含む)を同列に批判することなどできないだろう。どちらも現・教会正統派からすれば「迷惑な話」であることは分かる。だが、この批判の対象となった二つが等しく「陰謀である」という言い方は、あまりに大雑把だ。われわれは断じてミソとクソとを区別しなければならない(おっと失礼!)。

主張の論理性を鑑みれば、「ユダ」については「まだどのように解釈すべきかどうか議論の余地がある」と落ち着き払って述べ、『ダ・ヴィンチ』の方は、「陰謀史観を元にした単なる小説ではないか」と言うならまだ分かる。だが、両方とも同じレベルで批判するというやり方は、「敵である」という理由で二つの異なったものを同じラベルを貼った袋に纏めてしまうような「非科学的な」やり方である。そしてその「まとめ方」はヨーロッパ中世の異端告発の方法を想起させるといったら穿ち過ぎだろうか。彼らの存立の方針にあわない敵対すると想像される宗派をすべて「異端」であるとか「カタリ派」としてまとめたやり方だ。もっとも今回はわれわれが告発する側で教会がディフェンス側なのだが。

いずれにしても、よく考えてみれば、批判の対象となったこの二つが必ずしも折り合いがよい訳でもなければ、協力し合って現・正統派を攻められるほど相互補完し合うセオリーになっている訳でもなかろう(それについては後述するつもりだ)。「ユダ福音書」派とと『ダ・ヴィンチ』派が、下手をすると相互に「つぶし合う」可能性だって高い。そういう方向に教会側が持っていければ、本当な賢明な策謀家・戦略家になれるのに…

だが、教会側に論争上の「戦略物資」を供給するのが拙論の目的ではない。まず、その「陰謀」と決めつける英国国教会“総本山”カンタベリーの大司教の態度で了解できることがいくつかあることを確認しよう。それは彼らの権威が「揺るがせになる」ということに対して「相当に焦りを隠せないでいる」ということである。もし彼ら自身の信仰が権威保持とは別物であるのなら、何があっても信仰者として動じない態度でいいはずなのだが、映画という強力なメディアによって描かれる「教会の陰謀」というストーリーは看過できないと感じたことになる。それが荒唐無稽でまったくおハナシにもならん「説」なのであれば、まったく意に介さないという態度で一蹴することだってできたはずだ。しかし彼らの見せる「焦燥」は却ってこうした「仮説」が無視できない可能性を持っていることを彼ら自身が却って示唆していることにはなりはしないだろうか?

一方、今後どんどん解読されていく「ナグ・ハマディ写本」群や、次第にあがってくるグノーシス諸派について学術的研究の成果のことを思えば、グノーシス派の「ユダ福音書」の翻訳が完成したくらいで慌てふためいているようではまったくダメなのである。ローマ・カトリック(あるいはイギリス国教会)が神によって選ばれたのではなく、彼らが異端と決めつけ徹底して排除した初期キリスト教の諸勢力との「実力闘争」によって現在の教会組織の基礎ができたということは、すでに解かれつつある「歴史的事実」である。そのようなことを以て、教会の存在意義が問われてしまって(問われてしまうと彼らが考えて)いいとは(教会に対して普段から批判的な)われわれにも思えない。

『ダ・ヴィンチ』については横に置いておくとして、今回の大司教のコメントから了解できることは以下のことである。すなわち、(現主流/正統派にとって)「グノーシス派とは、未だに異端である」ということである。当たり前のことのように見えるかもしれないが、これは真摯な研究を重ねている考古学者や聖書学者からすれば、「真実の一番近くにいる人たちが、その目を閉じていて、その存在に気付こうとしない」如くに聞こえる話ではないか。これはイエスがいみじくも言ったように、「預言者は、自分の郷里で歓迎されないものである*」という事情に近い。「聖書に関する真実は、聖書を正典とする教会で歓迎されないもの」ということになる。

* マタイ 13:57、マルコ 6:4、ルカ 4:24、ヨハネ 4:44に同様の記述がある。例えば、マルコ 6:4には「預言者は、自分の郷里、親族、家以外では、どこでも敬われないことはない: Jesus said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. 」とある。持って回った言い方だが、如何に立派な予言者でさえ、「別の場所ならいざ知らず、自分の郷里や親族の間では敬意を持って扱われない」ということである。しかも「そこでは力あるわざを一つもすることができず…」とある。その事情もよく想像できることではある。

個人の内観的思惟によって到達可能なある「知: Gnosis」の存在。現今の教会が認めようが認めまいが、「知」というものの別様態は、すでに2000年以上前にさかのぼれる伝達され得た真理のひとつとして、どんな時間を経過しようとその価値は不変である。しかるに、教会は時々に報告されてくる「個人における神秘体験」を、その時々の都合に応じて受容してきたばかりか場合によっては「聖人」として祭り揚げて来た一方で、時代のそこここで出現した幻視者的な人々の語る言葉の救済的価値の潜在性の方は拒否し続けられるというのだろうか? それは教会が永年に渡って求めてきた「無知の継続」方針と相も変わらない。そもそもキリスト教とは、われわれ人類を危険の縁にまで導く可能性のある、或る種の「知」に対するアンチテーゼであって、それは「別の知」を以て克服するという弁証法を通じてではなく、「選択された無知」によって保守を計ろうとしたある種の「強制」であり「矯正」の運動であった(それ自体の価値というものは別途評価が可能だ)。つまり「権威」と「実力行使」を通して計られた「反知」の運動であったに他ならず、そもそも人間の「知への志向」に対する「反動」というのが本質的にキリスト教会の担った機能なのである。その方針は良くも悪くも功を奏し、やがて文芸復興(ルネサンス)が来るまでの欧州特有の時代(一般的に「中世」と呼ばれる一時代)を形成した。したがって、(権威を保守する側の)「正統派」と「(神秘主義者としての)幻視者個人」との間の「緊張関係」については、G・ショーレムもその著書において詳しく述べているが、この現代社会においてさえ、そうした旧弊なる緊張を教会の側は延長しようとしているように見える。それが果たして最も賢明な選択と言えるのであろうか。

現在の「正統」としての教会は、いかなる教会であろうと(ということはローマ・カトリックであろうと、英国国教会であろうと、プロテスタント教会であろうと)、「教会を救済の唯一の手だてである」と主張する限りにおいて、虚偽を免れることができない。一方、歴史的存在としての教会の価値とは、彼らの主張する「正当性」にあるのではなくて、「反知」を実現化させるための注意深い「知の保存」という点においては揺るぐことがなく、そのために現代においてその再現能力を持つ。いわば「知の番兵」としての教会の司教たちが何を守ってきたのか、その実体を今こそ再認識すべきではないのか? それが可能な時、彼らこそが「知の真の伝達」という秘教に属すべき「真知」の顕示を成すべきものとして、再出発が可能なのである。

ということは、今こそ本当の意味で教会が真の知恵を人類にもたらし、「知の再生」を果たせるかどうかの瀬戸際にいることになる。これはおそらく最後のチャンスであろう。彼らが築いてきた「権威」を守護することが彼らの生存の目的なのか。そうではなく、彼らのアクセスできた幾つかの秘教的知恵、相続してきた象徴的表現物や作法、そうしたものが今からでもある一定の個人によって「読み解かれる」ことを待って、それを果たした時に自滅を実現できると考えられる。しかるに、現代のグノーシス派を「敵」と認知して排除することは真に賢明であると言えようか? 彼ら正統性を主張する様々な教会(旧教、正教、新教、ユダヤ教)の間にはエキュメニカル運動といって宗派を超えたユダヤ=キリスト教の大連合を成し遂げようという努力さえもあるのであるが、「教会」という形を持たない「知」「思想」「内観的(直感的)悟り」といったものと連合することはできないというのだろうか?

以上が、グノーシス思想に当てられた新たな光と教会との共存の問題である。

一方、『ダ・ヴィンチ・コード』について。ダン・ブラウンの「フィクション」にしても、ブラウンを訴えたネタ本の著者マイケル・ベイジェントとリチャード・リーらによる『イエスの血脈と聖杯伝説』にしても、これらがわれわれにもたらす“世界観”とは、「人間の組織」としてのキリスト教会の成立時期に関する「史実」をくつがえすものではなく、主としてその役割は、聖書のもたらす物語そのものの「史実性」に関しての異説であるに過ぎない。以下についてはすでに何度か言及しているが、われわれは聖書に書かれている事自体の「史実性」に最大の関心がある訳ではない。歴史的事実としての「イエスの実在」や彼自身に実際に起きたこと(それはじじつ磔刑であるかもしれないし、狡猾にも磔刑を逃れたことであるかもしれないし、人間としてのイエスは、結婚さえもしていたかもしれないし、それどころか子孫を残したかもしれない、などなど)、せいぜいそうしたことが、『ダ・ヴィンチ・コード』や、その周辺図書群がわれわれに「驚くべき事実として」提供できることであろうし、それ以上でも以下でもない。だがそのような「史実かもしれない」ようなことに、《聖書が指し示す象徴的内容》以上の重要性があるとの主張の価値をわれわれは認めないのである。その意味で、現状のような教会の宗教にとっての正典たる聖書が、人間の手による厳密な取捨選択を経たものであるにせよ、そのために「聖書の現状のままで保持し得る象徴的価値」というものは一向に差し引かれないのである。

われわれの立ち場は、教会についての真の問題が信仰そのものにあるという立場を取らない。むしろわれわれの認める重要性とは、「信仰された」ためにおよそ2000年の後にまで伝えられることとなった物語の、意味の多重性であり、それらの言葉が字義通りに伝達する以上の《象徴的意味合いの指し示すこと》が、現代を生きるわれわれの生存と関わりのあるという点において、さまざまな諸神話や秘儀伝授的伝統の果たした役割と本質的に変わるところがないばかりか、キリスト教の新約福音書の伝えるものが、現在進行中の世界史上の出来事をあたかも予定するかのように記述されているものとして読めること、結果として「生きる神話」なのだという事実を優先的に重要視するものである(そしてわれわれが皆、後に神話となるきわめて意味深い時代を生きているという自覚と知識を重要視するのである)。その点で、われわれは教会に通い、その権威に服従する熱心な信仰者達にとってとは違う意味で、キリスト教とその原典の価値を認めている者たちである、と言うことはできるかもしれない。グノーシス思想の研究とは、その行為自体がグノーシスへの接近を意味している。

結論を繰り返すと、この度のカンタベリー大司教のコメントは、権威として存在する教会にとってきわめて重大な過渡期におけるひとつの態度表明であり、「陰謀」と決めつけられることによっては解決し得ない二つの「知」の間の緊張状態の再演につながりかねない誤りを含むものである。そして今回の非難の対象となったふたつの出来事自体が、全く別の次元において論じられるべき意味を持ったものであるということに気付かぬほど、彼らは不勉強であり得、無駄に焦燥に駆られている可能性があるということを意味する。

彼らが世俗において持続的繁栄を望み、その上で、皆様からより一層の尊敬を勝ち取り得るその戦略とは以下の方法だろう。

「こうしたニュースがきっかけになって、みなさんの教会とその深淵なる歴史に対する関心が再び高まり、そればかりか、研究資料として教会により多くの方々が足を運ぶようになって頂ければ言うことはございません。今度の日曜日はぜひ足をお運び下さい、我等がキリスト教会へ」。だろ! もっと有能なスポークスマンを雇い給え、祓い給え、清め給え!

===========================

◆ 資料 ◆

「ダ・ヴィンチ・コード」「ユダの福音書」は陰謀=カンタベリー大主教が批判 (AFP=時事)

■ ユニオンジャック(大英帝国旗)の表すもの

これまでの記述の順序からすれば、国旗を取り上げるのは様々な図像群を一旦検討してからというのが通例であったが、この章においては今日の世界において最も良く知られた「数性4」の権化ともいうべき図像の代表格としての図像、すなわち「国旗」を取り上げるのが最も手っ取り早い筈である。

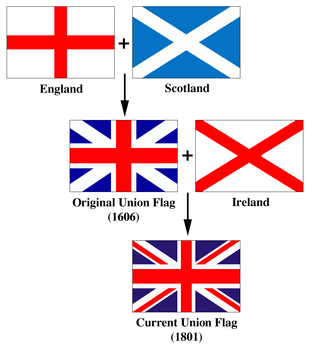

「ユニオンジャック」という名称で広く知られている大英帝国の国旗は、以上の説明にあるような二つの異なる性質を帯びた十字架が組み合わされたものである。より正確を期すれば、歴史的に現在のユニオンジャックは三つの十字架が組合わさったものである。すなわち、それは最終的にウェールズを除く三つの王国(イングランド、スコットランド、アイルランド)のそれぞれが保持していた王国旗を合体させた (unified) ものであるからだが、その基礎となるのが二種類の十字紋章であることは議論の余地がない。

もう少し詳しく説明をしてみると、あのユニオンジャックの本体とも言うべきイングランド王国の象徴とは「聖ジョージ・クロス: Saint George Cross」と呼ばれる赤いクリスチャンクロスであった。これは白地に赤い十字架があしらわれたものだ。それに対し、伝統的に「聖アンドリュー・クロス: Saint Andrew Cross」と呼ばれるソルタイヤのX字紋章を持っていたスコットランド王国がイングランドに併合されることで、この連合王国は二重十字の紋章を得た。覇権国家イングランドの支配に対して永年に渡る抵抗闘争を展開していたスコットランド王国が奇しくも保持していたこの「X字」型の十字架は、青地(水色)の背景に白抜きに表現されていた。このイングランドの勝利、そしてこの強制的「連合」によって出来上がったのが、最初の「ユニオンジャック」であったのである。そして現在のユニオンジャックの原型となったこの初期の二重十字の国旗は、1601年にジェームズ1世の命令によって紋章学者によってデザインされたものである。

後に、北部アイルランドがついに大英帝国の支配下に置かれた1801年に、アイルランド王国が保持していたもう一つのソルタイヤの十字紋章、すなわち白地に赤の「X字」型の十字架の要素が加えられたのである。イングランドを永年の敵として抵抗闘争を繰り広げた両国が「X字」型の十字紋章を持っていたのは極めて象徴的と言わねばならないのである。

図版引用先および「ユニオンジャック」の歴史:Union Jack @ Wikipedia

■ 国家と世界の未来の《兆し》としての紋章の「予知力」

「紋章」を意味する“heraldry”という語は、“herald”、すなわち「予兆、先触れ」の意味を持つ単語を語源とする。また「お触れ」や「布告」という意味もあり、ある種のニュースの「伝令」のことも指す。欧米において新聞名に「ヘラルド」という単語を冠したものが多いのは、そうした報道や伝達をもたらすものとしての意味を込めたものと考えることができる。どんな意図があったにせよ、言うまでもなく紋章が「ヘラルドリー」と呼ばれることには、未来の予兆を告げる意味が込められていることが諒解されているのである。

欧州でも紋章学がとりわけ独特の発達をした大英帝国の国旗「ユニオンジャック」が表すものは、第一義的には王国のユニオン(連合)であり、以上のように複数の王国の持っていた三種類の異なる十字架が組み合わさることで端的に表されている。だが、伝統的秘教の世界においては、冒頭に述べた様な、より重要な意味が象徴的に「具象化」されているのである。

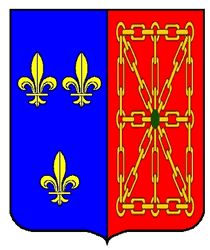

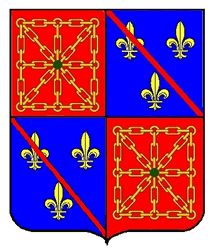

上の図版は、いずれもフランスにみられる紋章であるが、アヤメ(黄菖蒲)の紋章である「フルール・デ・リ」と「二重十字」を描き出す鎖という二つの全く異なる意味を伝達する紋章の共存が見られる紋章例である。すなわち、シールドの中に「数性3」から「数性4」への数の移行が示されている。鎖の紋章は、あきらかに聖ジョージ・クロスと聖アンドリュー・クロスの二重十字すなわち「数性4」を暗示するものであり、その範型は大英帝国旗へと見事に引き継がれるのである。例えば、「フルール・デ・リ」は、フランスという国の象徴として「青」の基調を背景としており、黄菖蒲の「黄」は、聖三位一体を教義とするローマ・カトリックが強く連想される色となっている(ヴァチカンの国旗を参照)。そして、鎖の紋章は「赤」の基調を背景としている。これはユニオン・ジャックにおけるイングランドの王国としての「本体」を表す聖ジョージクロスの色「赤」と一致しているのである。

つねにある種の図像的範型は、それを代表するより明瞭な象徴的図像に先立って一旦示されるのである。いずれもフランス国内の王侯貴族のものであるが、すでに「数性4」の《兆し》が告げられている (herald) と考えることが出来るのである。

ライオンなどの「四つ足獣」は、英国おいて一般的な紋章の要素である。「四つの足」はそのまま「数性4」の暗示を含むと考えられる。ただしこの獣の足の指はすべて「三叉」になっており、その指の合計は「3 x 4 = 12」という風に「聖数12」を意識したものになっている。これは「三人一組がペアになった使徒が世界の四隅に向かう」という例のタイルなどの方形図版における「フルール・デ・リ」の表出するものと共通なのである。またひとつの図像単位が「三度繰り返される」というのは、もはや言うまでもないが、「数性の三度反復」以外の何ものでもない。すなわち三つの「フルール・デ・リ」は“333”を、三頭のライオンは“444”を表しているのである。

こうした「数性」の移行は、仏NievreのNotre-Dame-de-l’Assomption教会のフレスコの壁画(天井画)に驚くべき正確さで示されている。極めて特異かつ珍しい教会壁画であると言わねばならないだろう。これは天使と思われる存在が、あたかも星界を思わせる天空を中央で分断しているが、その天使に向かって右側には、「フルール・デ・リ」が、左側には「四つの正方形」を含む花模様の象徴が描かれている。地上に展開される歴史的エポックを顕現する「数性の移行」が、あたかも星界の出来事の反映であるかのように驚くべき秀逸さをもって描かれている図像例である。

■ 「旧教からの離脱」と「信仰の超克」を象徴する大英帝国国旗

その一つは、「四つの棒:二重十字」を体現する国旗を保持する帝国が、現世界における「元型的水曜日:第4日」の局面 (phase) を表していることであり、また信仰が現世的力に置き換わる二つの異なる力の拮抗と、伝統的「信仰: faith」が新たなる「力: force」によって敗れるという歴史的エポックを表しているのである。それはローマ・カトリック(旧教)の「旧弊」かつ権威的支配から独立し、教会の聖職権さえも世俗権である国王が独占するという意図と、世俗的教会たる英国国教会の建設と安定化に向かうこの国の方針に相応しい紋章であると言える。

英国におけるカトリックからの離反は、同時代に欧州各地ですでに起こり始めていたプロテスタントのリフォーメーション(宗教改革)運動に連動したというよりは(むしろ利用し)、帝国イギリスのローマ(ラテン)文化からの離脱、帝国としての独立、やがて来る「4の時代」の先触れ (herald) として必要なことだったのである。未だに英国国教会は象徴的伝統の面では依然としてローマ・カトリックと同等、ないしそれ以上のヘリテージ(遺産)を持っている。その一方で、教義的には(顕教的/表層的には)プロテスタントの信仰を保つことになっているのである。

以上のふたつの十字架の表徴する象徴的意味性は、スコットランドとアイルランド両王国がイングランド王国に「敗れ、支配下に入った」政治的・物理的事象とは対照的である。すなわち、この象徴は、王国の大連合を表す一方で、さしずめ「信仰の十字架」が「力と抵抗の十字架」によって磔付けにされている様子を「詩的」に表現していると読むことができるからである。そのように読んだとき、まさに「木製の十字架」が、「金属製の斜め線」、すなわち槍や刀によって串刺しにされる模様(実質的な「宗教(信仰: Faith)の敗北」)を表現しているのである。

言い換えれば、この象徴的図像は今まさに言及した「二つの性質」の原理の拮抗関係においてどちらが勝利を治める(た)のかが端的に表されていることになる。クリスチャン・クロスである聖ジョージ・クロスは、見た目にはその太い水平線と垂直線によって大英帝国の本体が他ならぬイングランドであることを暗示する一方、被支配者としてのスコットランド及びアイルランドの象徴が細い二本の斜線(聖アンドリュー・クロス)で表現され、それはイングランドの本体に鋭く突き刺さる金属様の刃物として、そしてそれにこびりついた血糊として表徴される。

言わば、教会の推奨する「伝統的・宗教的な知」の、「科学的知による超克」が表現されている。宗教/迷妄に対する「抵抗の力」が、信仰をやがて凌駕するという英国の歴史的役割が、紋章の<兆し: herald>を通して預言されているのである。それは後に「産業革命」を起こし、近代的科学技術文明の中心地となる英国において、もっとも相応しい紋章であると言わねばならない。

(ここまでが[2])

■「数性4」の構成要素

「数性4」の象徴は、もっとも端的には「4本の棒」によって表される。場合によってはこの数性は幾何学紋様的には正方形(などの四隅を持つ方形)ないし「四分割される領域*」、また後述するように「四つの花弁」などによって表されることもあるが、ほとんどの範型的なケースにおいて、あるいは数的図像の基礎という意味で重要なのは「4本の棒(直線)」である。

* 「数性3」と同様、「数性4」にも複層的な意味がある。「数性4」が「世界の四隅: four corners of the world」を表す時、それは「全世界: the whole universe」を示唆するための象徴となっており、当然のことながら必ずしもそれが「歴史的時間」を意味しない場合が十分にあり得る。「数性4」の複層的意味合いについては適時説明をしていく。

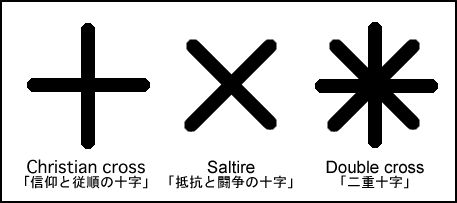

しかしここで「数性4」の具体的な象徴物を取り上げる前に、その基本的構成要素のひとつである「第二の十字架」とも呼ぶべき、ある基本的な祖型的図像について語らないで済ませることはできない。それはわれわれが「信仰の十字架」もしくは「従順の十字架」と呼び習わすところの、そしてすでにある程度の記述を行ってきた「十字架」の図像に加えて、それと対照的に表徴されるところのもうひとつの十字架、すなわち「力の十字架」もしくは「抵抗/反抗の十字架」とも称すべき図像についてである。

言うまでもなく前者は、すでに「数性2」の章で観てきたように、現在キリスト教の象徴として受け入れられている水平方向の直線とそれに垂直に交わる直線で出来上がっている十字架のことである。一方後者は、言うなれば、それを左右どちらかに45度回転させて得られる「X字型」の十字のことである。「X字型」の十字は伝統的には“saltire”(ソルタイア)と呼ばれる。

■ 「抵抗」「闘争」「力」の象徴としての「X字型」ソルタイヤ

キリスト教によって相続され現世界に伝達されている通常の十字架 (Christian Cross, Greek Cross, etc.) が、その形状の立ち現れ方から「信仰」や「従順」そして「受容」と「自己犠牲」が表現されていることはすでに明らかである。実際そのような文脈と「浄罪の場面」を通して「十字架」は、われわれの歴史の冒頭において、世に提示された。

一方、ソルタイアと呼ばれる「X字型」の十字架は、対抗し交差する二本の斜め線*によって描かれる。これは大胆に抽象化すれば、そのまま「闘う二者の剣が宙空で激しく相交わる様子」を模したものと見ることもできる。これ自体が「力」の行使による闘争や抵抗の場面を表していると考えられるのである。また、城や町を守るために、ランス(槍)を手にした左右二対の番兵が、外からの訪問者を城壁の門前で止める場合も「X字型」にランスを交差させるであろう。これは「受容」とは全く逆の「拒否」ないし権威的力のプレゼンスを表現するポーズであり作法である。

また日本の学校などの徽章に現れる例として、知識を表すペンでさえも、それが「X字型」に二本交差すると、そのシンボルの表象するところは「力」や「競争」としての学問や学究を意味し得る記号となるのである。「ペンと剣」の交差というのは文武両道の「力」の追求を表していると考えることができる**。こうしたふたつの要素が交差するとき、それは「信仰」や「従順」を表す類の通常の十字架状に交差されることはほとんどなく、ほとんどが「X字」状に交差するのである。

ここでひとつ思い出す価値のあることとは、この「X字型」の十字架がわれわれに連想させる「材料/材質」である。ここにはペンや鎌、そして刀や槍など、金属との極めて深い関連があるのである。「従順の十字架」が典型的に木製であったことを想起すれば、その「抵抗の十字架」の材質的な対照性も極めて明瞭なのである。

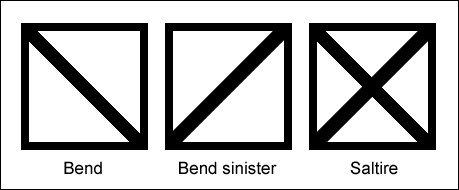

* 紋章学の伝統においては、ふたつの直線には名称がある。左上から右下に引かれた直線を“Bend”と呼び、右上から左下に引かれた直線を“Bend sinister”と呼ぶ。ソルタイアとはそのふたつの「ベンド」が交差したものと考えることもできる。

** 20世紀の例では「ソルタイア」のヴァリアントとしては、「鎌と槌」の「X字型」の交差によって表されたソヴィエト連邦の国旗があった。これは労働者たちのブルジョワ階級への反抗と闘争によって産み出された新しい階級を表す共産党(または労働党)のシンボルであった。またさらに近年の例としてはイスラムに改宗した闘争する黒人活動家であり「アフリカ系アメリカ人統一機構」創立者、マルコム・X (Malcolm X, 1925-1965) が、「X」を自らのシンボルマークとしていたのは象徴的である。「X」は「謎」であり匿名性を意味するものだが、祖先が奴隷としてアメリカに売られて来られ姓は白人に押し付けられたことを踏まえ「本当の姓は不明」の人物であることを主張するものと言われており、彼がイスラム教徒に改宗した時にそのように「名乗り始めた」と言われる。だが、図像的にそれが紛れもない「抵抗」のシンボルであることに則ったものであると、われわれには理解することができる。

■ 二種の十字架の合成

われわれはこのように異なる意味合いをもった二種類の十字型の象徴を得た。そしてここでわれわれが理解したのは、これら二種類の十字紋様(ないし十字架)は、抽象化された図像において全く等価の直線という単純な構成要素を持ちながら、十字の傾き具体によって全く異なる意味合いを醸成するということである。だが、その二種類の十字紋様を組み合わせ、「ひとつの図像」として再構成することで、さらに応用的な意味伝達を成し遂げるのである。もはや断る必要もないだろうが、端的に表現すればその組み合わせとは、ある種の「二重十字」の表象であることが分かる。便宜的にここで「二重十字」と呼ぶことにする図像祖型は、従って四本の棒によって出来上がるのである。

様々に偽装されてそのように受け取ることが難しいケースがあるものの、「二重十字」はふたつの十字架の相対立する性質の「拮抗」を描く。前述した木製の「従順の十字架」と金属製の「抵抗の十字架」の拮抗における優勢は、最も単純には、それを構成する軸(棒・線)の長さによって表現される。したがって、表徴され凍結された静止画的な図像においては、その立ち現れ方として「従順」と「抵抗」のどちらが勝っているのかというのを、その直線の長さを観れば、ほとんど瞬時にして了解することができるであろう。

[1]

[1]  [2]

[2]  [3]

[3]

図版引用先:

[1] Crucifix de procession de la confrerie des P?nitents noirs de Saint-Martin-Vesubie @ Association Montagne et Traditions

[2] Crucifix @ The Christian Coptic Orthodox Church

[3] Brass Standing Altar Crucifix @ Divinity Religious Gift (e-Commerce shop)

教会アルター上の十字架の中には、伸長しつつある「4の数性」を暗示した例が見られる。

(ここまでが[1])

なんというムシの良い言い草だろう。そんな論理が通用する程、われわれは大企業にとって単に「見下げられた食い扶持(ブチ)のネタ」にすぎないのだろうか。世間にこのような言い方をする技術者がいる限り、技術開発者自身が「無責任」との批判を受けたとしてもしかたがないと言わざるを得ない。いやはや「御開発者」には心から「お愛でとう」を言いたい。

今回のニュースに関して「○○○」には、「放送局」という単語が代入される。すでにご存知の方も多いと思われるが、これは「コマーシャルを強制的に視聴者に見せる技術」を提供する開発社のCommunication局代表 (Caroline Kamerbeek @ Philips Electronics*) の弁なのである。確かに、自分は開発された技術そのものにあまり関心がない。テレビの世界がそのようになったらなったで、視聴などしなければ良いくらいに思っているからだ。だが、むしろ以上のような言説を成す技術者とそのスポークス・パーソンの「精神構造」と、彼らの目覚ましいばかりの「想像力の欠如」方に興味を覚えるのである。

* われわれにはPhilips社製品の不買運動を展開する選択がある。それこそ今や、アコギな企業に対して消費者の「意気込み」を見せる正念場かもしれない。

この技術は断じて一般視聴者のためではなく、コマーシャルを提供し強制的に視聴させることをもくろむ放送局などの大企業の利便に資するものでしかない。

敢えて言うまでもなく、どんな技術も「利用されること」を前提としている。単なる自然科学的な発見というのではなく、人為によって何かを「開発」したからには、サービスや製品という形で広く用いられることを願っている。そして今回の「コマーシャルを強制的に視聴者に見せる技術」というのも、具体的利用業者を想定してのことであり、利用と金儲けに供されることを期待しての開発によって実現されることを否定することはできまい。

そもそも、そのような商業的技術によって金を儲けたとしても、開発者の彼ら自身がテレビの一般視聴者の一人であることを忘却しているのではないか、と想像される。それとも開発者本人である彼らには、その機能を自分が視聴する時に限ってキャンセルする「裏技」でも仕込んでいるのであろうか?(そのようなことがあったとしても驚かない) それとも次世代技術の開発に忙しく、「テレビを見る」などという前近代的な気晴らしなどからは彼ら自身が縁遠いのかもしれない。

ここで別の単語を代入しよう。「われわれは技術を提供するだけだ。この技術をどう使うかは、<時の権力者>次第だ」。これは、あらゆる種類のひとを殺傷し文化を破壊する軍事技術を開発してきた技術者たちが自己弁護する時に使いそうなフレーズだ。だが彼らが、あるいは彼らの子孫が、その「利用」による影響を被らないとどうして言えるのであろうか? 技術開発者は、開発の成功によって、将来子々孫々に何がもたらされるのか、というビジョンを持たないことが、開発者当人の「理念無き利益追求の企業の論理」によって免罪されるのだろうか? 例えば、20世紀半ばに核開発に手を貸した技術者たちの幾人かが、その行為に対してすでに責任を感じ後悔の念の表明をしている歴史があるにも関わらず。

■ 随時更新中 ■

p. 39

ユダヤ教の終末論では、宇宙論的な観点と歴史的な観点とが結合されている。宇宙論的な観点が優勢であることは、終末が真に世界とその歴史との終りであるということで明らかである。このような歴史の終りは、もはや歴史そのものには属さない。したがって、歴史が一歩一歩目指して進んでいくところの歴史の目標とは言えない。終りは歴史の完成ではなくて、歴史の終止である。それはいわばこの世界が年をとって死ぬということなのである[『第四エズラ書』5・55、シリア語『バルク書』85・10、『第四エズラ書』4・48〜50参照]。

この辺りについては、例えばエリアーデの著作を読んでいても気を付けなければならないと幾度となく思った部分である。「世界の終わり」に相当するフレーズに訳文では「宇宙的な更新」という言い回し(おそらく英語や仏語では“universal”, “universe”に当たる単語が使われている)が頻繁に出てくるが、それは太陽系や銀河系を含むような所謂天文領域の「宇宙: space」ではなく、われわれの暮らす“cosmos”としての「宇宙」のことと捉えなければ議論上の意味がないのは当然だと感じられたからだ。「終末論」の議論においてわれわれに関わりのあるのは、ブルトマンが言うように、歴史的な(こう言って良ければ人類史的な)観点であって、人文学的な興味である。「天文学レベルでの宇宙的な終末」など、われわれにとっては考える意味がない(便宜的にだが)。むろん「窮極的な宇宙の終わり」についてまったく興味がないといえば嘘になろうが、それはどちらかと言えば単なる「好奇心」「科学的興味」の問題なのである。だがどちらかと言えば「終末論」は、われわれにとっての「死」、とりわけ「集合的な死」が問題になる。というか、われわれに関わることだからこそ、議論される価値がある。つまりそれはこれまで人為的に人の思惟と工夫によって作り上げてきたコスモス、すなわち「秩序」や「文化」そして他ならぬ「歴史」を築き上げ相続してきた「人類の滅亡」のことが終末論の核なのである。

p. 39

新しい創造が古い世界にとって代わるであろう。しかも、それら二つの世の間には何らの連続がないのである。過去の記憶そのものは消失し、それと共に歴史が消失するのである。新しい世では空しいものは過ぎ去り、時も年も無に帰し、月も日も時間ももはや存在しなくなるであろう[『第四エズラ書』7・31、スラヴ語『エノク書』65・7以下参照]。

これが「周回する世界」に関する問題共有を難しくしている第一の理由である。その二つの世の間には、巨大な「Ω形状」の祖型的図像群によって暗示される以外にないような、或る「出来事」があったからである。だが、ブルトマンの主張は完全に正確とは言い切れない部分もある。実質的に「二つの世界の断絶」は起きたが、連続が完全にないとは実のところ言い切れないからである。

それは「かつての世界」の存在に言及する神話の存在、象徴図像の存在、黙示録的文学の存在、あるいは「世界の七不思議」と言われるようなわれわれの常識で説明できないような事物 (Oparts: Out-of-place Artifacts) の存在、そしてそもそも「われわれ自身の生存」によって証明されている生命的な連続である。本当にその「断絶」によって「世界が完膚なきまでに一旦終わった」のだとすれば、われわれ自身がこの世界に存在していないことになる。ここ数千年の内にわれわれが無から生じたのでない以上、歴史と歴史の間に存する至福の(もとい、「過酷な」)時間を生き延びる少数の人間がいたということなのである。したがってこの「生物上のサバイバル」により、神話や象徴の存在も同時に説明される。

p. 55

洗礼を受けた信者は「キリストに」(in Christ)ある。それ故に、「だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られたものである」(『コリント人への第二の手紙』5・17)、「古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである」(同所)ということは真である。新しい世(The New Aeon)は既に現実である。というのは、「時の満ちるに及んで、神は御子をつかわされた」(『ガラテヤ人への手紙』4・4)からである。イザヤによって約束された至福の時が現在ここに来ているのである──「見よ、今は恵みの時、見よ、今は救の日である」(『コリント人への第二の手紙』6・2)。ユダヤ人が終りの時に来るものとして待ち望んだ霊の賜物が、今信者にあたえられた。それであるから、彼らはすでに今「神の子らであり、僕(しもべ)である代わりに自由な人間である」(『ガラテヤ人への手紙』4・6以下)。

これほどかようにキリストやキリスト教の本質を言い表す聖書からの引用の収集というのもなかなかお目に掛かれない。これを読んで自分が考えたのはそれを解説することではない。この言葉に別の言葉を代入すると言う、いつものあれである。私風には以下のように置き換えられるだろう。

文明の恩恵を一度でも受けた信者は「文明と共に」(with and within our Civilization) ある。それ故に、「だれでも文明と共にあるならば、その人は新しく造られたものである」、「かつての古い文明は過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである」ということは真である。新しい時代(The New Aeon)は既に現実である。というのは、「時の満ちるに及んで、神は文明を地上にもたらした」からである。預言者によって約束された文明最大の隆盛期(すなわち至福の時)が、今まさにここに来ているのである──「見よ、今は恵みの時、見よ、今は技術による救済と福祉の日である」。かつての人類が終りの時に来るものとして待ち望んだ「霊の賜物」と呼ばれる「文明最大の恩寵」あるいは「世界至上権」が、今、科学技術に与っている文明の支配者にあたえられた。それであるから、彼らは実質的に、今「神の子らとなった。奴隷であることをやめ、自由な人間として振る舞うであろう」。

こうしてみれば、「キリスト」というものが何を置き換えるものなのか理解することが容易である。信者であるか否かに関わりなく、われわれはその「恩恵」を受けているほど、その影響力は大きい。あるいは反対に、その「害」を被らないでいることもできないのである。そしてキリストを「置き換えるもの」を無条件に「善なるもの」と信じられる人々がその信者であるということができる。そしてまた、このキリストによって置き換えられる「何か」が最終的に何を人類の上にもたらすのか、そしてそれは何故また「戻って来なければならない」のか、そのすべてを一気に了解するであろう。

p. 190

ギリシャの科学と哲学との根底には人間の自己了解* (self-understanding)が横たわっており、それはまたそれで科学によって形作られているのである。ギリシャの悲劇では、特にエウリピデスによって、この自己了解が問題とされた。そして、それは結局、いずれにしても民衆の大部分にとっては、グノーシス主義** (Gnosticism)において崩壊した。グノーシス主義との関連において、と同時にこれに反対してキリスト教が現れた。* 訳本では「自己-了解」とふたつの単語の間にハイフンが入れてある。英語表記の“self-understanding”に併せたものであろう。

** 訳本では「ノスティシズム」と英語的に表記されていた。現在ではもっと親しみやすくなった「グノーシス思想」という訳語に置き換えている。

この記述から伺い知れるのは、科学の伝統は(当たり前だが)、ルネサンスを経て人間回復の兆しが出てきて以来のことだとか、ローマ・カトリックがプロテスタントに徐々に圧倒されてきた頃、すなわち実証主義科学が日の目を見始める比較的最近(16-17世紀頃)に発生したというのではなく、キリスト教成立以前に遡れるだけの、古いひとつの潮流としてすでにあったことを明記しようとする意図だ。ブルトマンによれば、むしろ、キリスト教はそうしたある種の「知識」に対する警戒と反動とによって産み出されたことになる。これは新しい考えでもなんでもないが、キリスト教を捉えようとする時の一つの可能な立脚点を提供する。そして、それはきわめてありありと想像することのできる状況である。

また自己認識(本書によれば「自己-了解」)と呼ばれる自己への意識の芽生えが科学志向という方向を産み出すとブルトマンは言っているのである。ただし、そうした厳しい自己認識を基盤とする科学と哲学というものは、ギリシアにおいてさえ、一握りのエリートたちによって独占されているものに過ぎず、大半の者たちにとっては、無意味であったか、あるいは自己崩壊をもたらす有害なものでしかなかった。そこで当時「大多数」にとっての救済が、別途、課題となったのであろう。人はいつでも何らかのテーマなしには生きて来れなかったのかもしれない。

ところで、歴史的に概括したときのユダヤ=キリスト教(ローマ・カトリック)というものの機能とは何か? それはひと言で言うなら、「反知」ということに尽きる。とりわけ、文明を象徴する本体である「キリスト」に降り掛かる受難を教え伝える伝道師たちの役割とは、「それ」がやってくることの福音(ニュース)と「それ」がやがて殺害されることの予定と、その死後、「それ」がまた再び戻ってくることの予知を行ない、その象徴的に言い表される「人間の文明の持つ福音と危険」を普く伝えることである。

「知」が人類によって取り扱えないほどの危険性を孕み、それが広く人類の共有財となることによって引き起されるであろう、かつての人類に起こったのと同じ陥穽に走り至らないようにするための制動装置(ブレーキ)として機能しようとしたものと捉えることができる。とりわけカトリックの「知」(科学的知 ≒ 異端思想)に対する弾圧があれほど苛烈を極めたというのも、単に「人間の組織」としてのキリスト教会の安定的持続と権威維持のためばかりではなかった(もちろんそれが重大な関心事であったことは疑いがないが)。

それは全人類規模の「滅亡」を少しでも先送りし、人間の知への欲求を棚上げするための実力行使でもあった。それは実際問題、ルネサンス(ヒューマニズムの復興)が起き、科学技術が目覚め、聖書が印刷され(封印が解かれ)、それらが人々に広く共有され、カトリックという絶対的存在に関してのプロテスタンティズムによる相対化が徹底するまで、かろうじて機能した。事実上、聖書を原典とする宗教が、その原典共有を永らく嫌っていたと考えられるのだ。いずれにしても、この制動装置(ブレーキ)としての「教会」の権威は、キリスト教成立時代の黎明期から、異端審問委員が発足されいよいよイエズス会の暴力的な振る舞いが世界の各所において目に余るほどになる16世紀まで、ほぼ「千年以上に渡る期間」、欧州を支配したのである。

本来、ブレーキとして働くべき「教会」が、自らの放逸と堕落、富の偏在、その他枚挙するにも厭わしいようなあらゆる「人間の組織」によるいかにも人間的な失敗の数々を引き起し、その果てにプロテスタンティズムの勃興を許した。それによって、「教会」は人間性と個人主義を中心に据え、そのアクティヴィティを讃えて止まない加速装置(アクセル)として、すなわち「近代資本主義の精神」の基盤を提供するまでになる。まさに見事なまでの転向振りである(もちろん、カトリックとプロテスタントという別の組織を同じ「教会」という言葉で意識的に混同させた言説であることは承知の話だ)。

だが、如何に彼らが完璧からほど遠い存在だったとしても、本来教会は「科学が宗教を凌駕させないため」のあらゆる試みであり、その役割にはまさに「反知」すなわち「アンチ・グノーシス主義」とでも言い表されるような終止一環した働きを持っていた。ルネサンス文化の側(ヒューマニズムの立ち場)から言えば、「暗黒時代」と形容されるヨーロッパ中世は、まさにカトリックによって形作られたコスモス(秩序)の世界だった訳である。それは自覚的な意図を持った「反近代主義運動」だった。

だが、あらゆる人類の行為はそれによって成し遂げようという目的をもたらさない。意図がその反対の結果をもたらすという逆説は古今東西に見られるのである。歴史を読むということは、いかに意図が目的から逸脱するのか、それが何故起きるのかというのを考える行為なのである。

万物は滅亡することにその究極目的がある*、とは河上肇が言った言葉だ。

* 正確には「それ万物は皆なその自滅を理想とせざるものなし。」である。

またかくも言う。

「(略)能く考えて見れば、病院は病院自身の滅亡を理想とすという事、言奇なるに以て実は奇ならず。学校も同じ事にて、無教育者を全くなくするがその終局の理想なれど、もしその終局の理想にして実現せられ、世の中に教育を受くる必要ある人の全くなくならんには、学校は乃ち廃止されざるを得ざるなり。裁判所といい、監獄といい、法律というの類、推して考うれば、皆なまたその自滅を理想とするにあらざるなし。」

これらの言葉に初めて出会った時、その大胆な表現で展開される主張と、読んでみれば全くその通りとしか言いようのない、端正な論理に驚くと共に、深い共感を覚えたのは、自分の中でまだ記憶に新しい。その時に感動は一度書いたことがある。

言うなれば、「滅びる」とは、目的を持って組織化されたものが、目的を達成して自らの存在を解消するということである。理想を言うならば、人間の組織としてのあらゆる団体(場合によっては個人)というものは、その究極の目的は「自滅」にあることになる。その点で言うと、自らの主張する教義が普く伝えられその任を全うしたら、宗教団体でさえ「自己解消」するのが最も潔い「本来の在り方」と言える訳である。言い換えれば、「宗教が栄えている」とすれば、医療、警察、司法、その他の必要悪と同様に、宗教は人々の不幸を解消していないということになり、その任を全うしていない。すなわち、全く「誇るべきこと」ではないことになる。

◆ ◆ ◆

などと、ここまで書いていて昨日の深夜辺りアップする心づもりだったが、ライヴのあと盛り上がったりしていて、そうはいかなかった。すると今日、内田樹がいみじくも似たようなことを「両親」の機能と目的ということに絡めて論じていた。全く偶然だが、彼も同じような時期に同じようなことを考えていたことになる。内田樹研究室

内田は河上肇と全く同様に…

>> 医者の理想は「病人がいないので、医者がもう必要でない世界」の実現である。

警察官の理想は「犯罪者がいないので、警察官がもう必要でない世界」の実現である。それと同じように親の理想は「子どもが自立してくれたので、親の存在理由がなくなった状態」の達成である。(中略)子どもが成長することは親の喜びであり、子どもが成長して親を必要としなくなることは親の悲しみである。喜びと悲しみが相互的に亢進するというのが人間的営為の本質的特性である。<<

と語る。特に、最後の1行が効いている。そこまでは考えが至らなかった。そう考えれば人間の矛盾的側面の「肯定」になる。

◆ ◆ ◆

さて、そもそもあらためて何故このような河上肇の言葉に再び思い至ったかの話をしなければならない。それは10世紀頃から13世紀頃に掛けて隆盛を極め、その後カトリックの仮借なき弾圧によってついに滅んだ二神論派の「カタリ派」の歴史について、1冊の本を読了したためでもあるが、今回「カタリ派に先行する宗教」とも想像されるマニ教のことをネットで調べることになったからだ。すると、ネットで見出される解説の中でも、幾つかの秀逸な論述があった。

マニ教とは、3世紀半ばマニによって創始された啓示宗教で、ユーラシアの広い範囲において多くの信者を獲得した「普遍宗教」のひとつであった。その範囲は東は唐時代の中国にまで到達して布教に成功している。だが「聖三位一体論」を奉じるキリスト教(ローマ・カトリック)が力を付けるにつれて、グノーシス的な善と悪(霊と肉)の二元論の立ち場をとるマニ教は、次第に「異端*・異教」として弾圧されていき、やがて8世紀には実質的に滅んだ。だが、特に西方グノーシス主義は、肉体的存在を徹底して否定するので、肉食ばかりか生殖行為すら絶対的に禁止された(とりわけ聖職者の間ではあらゆる生産活動への非参加が厳格に義務づけられていた)。などなど。**

* 『異端カタリ派』の著者、フェルナン・ニールも主張するように、マニ教はキリスト教の内部派閥ではないのだから、「異端」と呼ばれるのはいささかおかしな話なのだ。そもそもひとつの宗教の外部に存在するものを「異端」を呼ぶのは不適切である。例えば仏教が「キリスト教異端派」でないのと同じ意味で。

** 参考サイト:Introduction of Manichaean Religion マニ教概説・序説 @ KHOORA SOPHIAAS

現世的な生の否定、子孫をもうけることの拒否。ここにマニ教が「人間の組織としての宗教団体」として、代々時代を超え、また子孫を通じ永遠に「栄華を楽しむ」ことのできようはずのない、特筆すべきユニークな性向が見出される。そのことは、言ってみればマニ教がその“教義”の中に「自己解体の鍵を潜ませていた」と読むことも可能になるのだ。

マニ教や幾つかのキリスト教異端派(グノーシス主義)は、物質界と精神界の全く厳格な区分(これらふたつは全く異なる起源を持ち、物質界は神による創造に与らない)、そしてゆくゆくは物質界に閉じ込められている「光のかけら」としてのわれわれの霊が、肉体から解放されること(とりわけそれが「集団的」に達成されること)を期待する。したがってそのような宗教であるからには、その壮大なるコンセプト自体をユーラシア中に広め、信者(理解者)をそれなりのまとまった規模で集めたとしても、それがその後も「人間の組織」として永続するということ自体が矛盾となる。だが、マニ教に矛盾はなかった。マニ教に代表されるように、ある特定の宗教や宗派が衰微し、今日の世界で現存しないということは、まさにそれらの役割が全うされた証なのではあるまいかと穿った考えかたをしたくなるほどのことなのである。

実際問題、宗教としてのマニ教は「散会」し、カタリ派は滅ぼされたが、その哲学や世界観はわれわれの《知識》(グノーシス)として残っている。そして、それは何度でも復活する。なぜなら、もはや宗教でも宗教団体でもないために、それを「信仰」するかどうかは個人の自由裁量だからである。したがって、そのマニ教の一時の「成功」にもかかわらず、それ自身が「存続を止めた」のは、河上肇風に言えば、「使い倒され、使い捨てられる」ということであり、内田樹風に言えば、そこに人間としての「悲喜こもごも(喜びと悲しみの相互的亢進)」があったから、と答えることができるのである。

われわれは、廃棄され忘れ去られることによって、自身の存在目的を成就する(もちろん、まず最初にわれわれは有効に「消費」されなければならない)。

マニ教の教義の成就は、歴史の早い時期に姿を消したマニ教徒によって達成されることはなかった。だが奇しくもマニ教が予告したように、現在も進行中の人類が引き起すさまざまな“イベント”の果てに、それは成し遂げられるであろう。「より良く生きよう」「より長く生きよう」とする人類の現世的・卑俗的欲望が、大規模かつ「集合的な浄化」を引き起し、「最期的な聖化」を成し遂げるという最後の大逆転(大どんでん返し)があるからである。

最後に、私は以下の一文に最大の敬意を払って賛同すると言おう。

>> 消え去ったことで、マニ教は、純粋な平和の宗教であったことを、歴史のなかで証明しているのだとも私たちは思惟する。<< KHOORA SOPHIAAS

まさに、「滅び往くものに栄光有れ」なのである。Viva, Cathar and Manicaeism!

■「三日目」を表す「三日月の象徴」の登場

巨大スケールの「分断: schism」によって衰退の色を濃くしていくローマ帝国を、決定的に弱体化させ滅ぼした幾つかの要因のうち、帝国領土への物理的浸食という極めて直接的な関与をしたのが、後の近代国家としてのドイツを造るゲルマン民族のはたらきであるが、加えて何よりも無視できないのが勢力を拡大するイスラム帝国である。そしてここでわれわれはイスラム教が「三日月の象徴」を保持していることを思い出さなければならない。

「三日月の徴」がイスラム教のシンボルであることについては、当然のことながら「顕教的に正統」とされる伝説的エピソードが伴われている。イスラム教という宗教が紛れもなく「月」によって象徴されるいくつかの性質や約束事を持っていることは至る所でその記述を見出すことができる。(エリアーデ『シンボルと宗教』参照) だがそれが視角化されるとき、「半月」や「満月」ではなく「三日月」でなければならなかったことには、単に「月」としての認知しやすさのみならず、複層的な意味合いをわれわれは見出すことができる。

預言者マホメットに最初の神託が訪れたのが「三日月の晩」であったという有名な説話が「三日月」の根拠のひとつである。だが、われわれが気を付けなければならないのは、そうした説話の持っている二重の意味性である。これは実際にその奇跡が起きた当夜が、旧暦(陰暦・月齢)の第3日であったという「歴史的事実」を伝達することだけに目的があるのではなく(それ自体には象徴的意味合いをおいてなんらのsignificanceもない)、むしろもっと大きなわれわれの「歴史時代」において、マホメットの登場(イスラム教の勃興)が(象徴的な)“第三日”であったということをも伝達するのである。

ユダヤ=キリスト教の秘教の地下水脈を辿ることで祖型的図像群中の「数性」の実在を論じるのが目的であるのでここでは深入りしないが、イスラム教の存在と、約束されたかに見える将来における一定の役割は、こうした秘教的な壮大な文脈の中に完全に組み込まれていることであるとだけ、ここでは記しておく。[将来『集団的な浄化儀礼と<三日月>の伝えるもの』で若干の詳述をする予定]

■ 前近代国家の「数性3」神聖ローマ帝国の子供たち(17世紀 中欧/東欧)

「数性3」の時代の中間期において中心を成すのが、その後近代国家になっていく、ドイツそして東欧諸国を含む(三色旗を持った)ヨーロッパの中でも相当に広範な領土を含む地域である。それはまさに“第3のローマ”とも言うべき神聖ローマ帝国のことであり、そのこの時代における役割を無視するわけにはいかない。この「最後のローマ」は長い「三の時代」の最終局面を含む。すなわち962年にオットー1世(大帝)がローマ教皇ヨハネス12世によって、古代ローマ帝国の継承者として皇帝に戴冠したときに始まり、「三十年戦争」の後、1648年のウェストファリア条約によって封建領主の独立主権が認められ、帝国は300の領主国家に分裂するまで続く。ほぼ700年間続くこの世俗権こそが、後の近代国家の数々を産み出す土壌となる「帝国」なのである。

そして神聖ローマ帝国は、ドイツ王国(フランク王国)・イタリア王国・ブルグント王国という言わば「3つの連合王国」を包含することにわれわれは注意を向けなければならない。このように「包含される国(王国)の数」というのが、ある数性を同時に象徴するというのは、実はローマが東西二つに分断された時点に始まり、この「3つの連合王国」に引き継がれ、後に華開く欧州中心的世界における象徴的国家構築の「祖型」となっていくのである。

この時代の最終局面において、ウェストファリア条約によって解体された神聖ローマ帝国は、ヴォルテールによって「神聖ではないし、ローマ的でもない。それどころか帝国ですらない: The Holy Roman Empire is neither Holy, nor Roman, nor an Empire. / Ce corps qui s’appelait et qui s’appelle encore le saint empire romain n’?tait en aucune mani?re ni saint, ni romain, ni empire.」とさえ言われ揶揄された。この「最後のローマ帝国」の細分化こそ、現代に連なる「数性3」を伝統的に保持したまま、近代国家生成の種を、欧州全土に蒔くのである。

■ 近代国家時代の「三色旗」支配の時代

|

|

イタリア |

|

|

ベルギー |

|

|

オランダ |

|

|

ハンガリー |

|

|

ドイツ |

|

|

ブルガリア |

近代的国家が、その国の象徴的基盤として「数性3」を持っていることは、今日ではそれらの<国旗>を通じて最も雄弁に表現される。現在欧州で数種類の色の組み合わせがあるものの、三色旗を持っている国々は主に“3”に象徴される各国の王に対する法王による「戴冠権」(指名権/許諾権)を独占する権威的組織としてのローマ・カトリック(すなわちローマ帝国の宗教)による支配を受けた国(後にプロテスタント側に鞍替えするものも含めて)、もしくは神聖ローマ帝国の一部を成していた国々である。このことは、「数性3、4、5(そして6)」と続く「数の進行:曜日の進行」の文脈を未だ明瞭に語れぬ現時点ではにわかには諒解しにくいことであろう。

「黒・赤・黄」の三色旗は、ドイツ、ベルギー、「緑・白・赤」がイタリア、ハンガリー、「緑−白−橙」がアイルランド、インド、また旧チェチェン共和国)となっている。特殊なところでは「青−黄−赤」の三原色*を用いたルーマニアとアンドラがある。「青・白・赤」の三色を基調とする国家にフランス、オランダ、ルクセンブルグ、(それに旧チェコスロヴァキア)がある。

われわれは一般的に英・米の国旗を「三色旗」とは呼ばない。だが中でも「青−白−赤: Blue, White and Red / Red, White and Blue」の三色を基調とするこれら仏・英・米の三国は、その共有する色が示すように、今日、まさに「三位一体」である。そして、世界中に植民地を持つなど世界に対する支配的覇権を揮う経歴を持つ国々である(ここでは取り上げなかったが、同様の三色旗を持つオランダ**もそうした国家の例に漏れない)。いずれも時代の各過渡期において競い合い、また牽制し合ってきた関係だが、とりわけ仏・英・米の3国の「一体関係」は20世紀初頭から第一次、第二次両世界大戦を通じて濃厚になっていく。後述するが、特にイスラエル建国を始めとする中東政策を巡って、この3国の間にはある種の「申し合わせ」が存在するかのように一層一体感を強めていくという過程を目撃しており、その事実をわれわれは既に無視するわけにはいかない。また後にそれを思い出すことになるであろう。

* ルーマニアはローマ人の国、アンドラはフランスとスペインに挟まれたピレネーの小国。現在はフランスの大統領(世俗権)とスペインの司教(聖職権)によって統治される二頭制の国家。この三原色は、「ヨハネの黙示録」において幻視された「2億の騎兵隊」の三色の胸当ての色に一致することに注目すべきである。

** 現在、オランダの三色旗は上から「赤・白・青」の三色になっているが、一番上の「赤」は以前は「オレンジ」であったことが知られている。オレンジ公ウイリアム(ウィリアム3世)のシンボルにちなんだものと言われているが、オレンジ色のトーンを維持するのが技術的に困難で、後に赤に「変更」されたという説明がある。だが、それよりもフランス革命による影響が免れなかったオランダが「自由・平等・博愛」の理念とそのシンボルである三色を相続したと考えるのが自然である。オランダはフランス革命後、「本国の消滅」という期間があったが、このオランダの極東における地位の激変期にも、長崎の出島の商館長ドゥーフはオランダの三色旗を掲げ続け、再興されたオランダに帰国後国王から勲章を受けている。オランダ国旗は1630年以降、「オレンジ・白・青」から現在の「赤・白・青」に変わったのであるから、出島にはおそらく現在我々が知る“Red White & Blue”のTrois Coleursがすでに見られたということが想像できるのである。

■ 「数性3」の権化としてのフランス

図版引用先:

右上:Armes de la Maison des Bourbons de France (avec les Fleurs de Lys : symbole de la royaut? de Charlemagne) @ Histoire et Documents

上:Philip II the King of France @ Wikipedia

バルカン半島から北部/東部にかけてのヨーロッパで影響を持っていた神聖ローマ帝国と平行するかたちで長期にわたり厳然と存在し続け、ローマ・カトリックの権力を具現化するための世俗王権としてその「文化」的影響力を揮い続けたのがフランスである。そしてあらゆる「数性3」の表徴を主張し続けたのがフランスである。

フランスにおいて起きるその時代を画する大きな事件のいくつかは、その国の役割を象徴するものである。時間はやや前の時代に遡るが、そのうちのひとつは「アルビジョア十字軍」と呼ばれる大規模な軍事行動を含む「異端」カタリ派(アルビジョア派)に対する徹底的な宗教弾圧である。これは12世紀末から13世紀初頭に掛けて行なわれたもので、この地におけるローマ・カトリックの勢力を確固たらしめ「フランス」(王家)の領土拡大をもたらすために、多大な意味を持つと言えるであろう。そしてもう一方はフランスの「独立国家」としての最大の危機と、その際に体験された「受難」として記憶されるものである。それはイギリスとの間で闘われた「百年戦争 (1337-1453) 」での時代であると言っても過言ではないだろう。

● カタリ派弾圧の意味すること

カタリ派の弾圧は、いわば今日のフランス国土の極めて大きな範囲を巻き込んだ一種の内戦とも呼ぶべき時代的エポックである。キリスト教の成立期に既に記録されているカタリ派の存在は、この時期の政治闘争に敗れたため実質的にカトリック側から一方的に「異端」というレッテルを貼られているが、それはひとつの大きな宗教運動の潮流であった。カタリ派はグノーシス主義の一種であり、グノーシス主義とは「ゾロアスター教、古代哲学、およびキリスト教の三大潮流の合流点に位置する大きな思想運動であった*」。

そしてこの思想とは単純化を恐れずに記せば、「善と悪の二元論」というものであったとさえ考えられるであろう。ゾロアスター教を単なる二神論であったと断じるのは危険であるが、カタリ派の思想はキリスト教成立以前にすでに起きていたある種の二元論的世界観を反映し、そして何よりも現世を「悪の究極の原因たる物質世界*」と観る。ここには「悪」の存在が神の業から切り離されて厳然と実在するという世界観がある。そしてその現世世界は滅ぼされなければならず、ゆくゆくは神(善)の支配が訪れるであろう、という考えである。

こうしたグノーシス主義は西暦216年にバビロニアで生まれ(だが血統的にはペルシャ人)マニ(マネス)によって始められた新宗教「マニ教」に受け継がれる。そしてその宗教は彼の生前期にそれなりの信者を集める。後にキリスト教に「改宗」する聖アウグスティヌスも最初はマニ教徒であったことを考えれば、当時相当のポピュラリティを持つ宗教であり哲学思想であったと考えることができる。あるいはマニ教が後のキリスト教という一大宗教に合流する一群の学者や信者をある程度まとめあげる機能を果たしたということもできるかもしれない。マニ教自体は、マニの生きていた時代に積極的に支持をしたパトロンの死去に伴い急速にその影響力を失うのであるが、その後も800年以上に渡って様々に「異端」と決めつけられるキリスト教宗派として名称を変えながら、地下水脈的なグノーシスの思想的潮流として生き延びた。

このマニの教義がグノーシス説のひとつであることからも想像できようが、精神界と物質界の併存、すなわち「神(精神)と物質(肉体)の絶対的な二元併存*」を最初の前提とする。つまり肉体的存在(悪)が神(の計画)によって産み出されたものではなく、「悪」ないし「物質」として自力で存在することを認める理論なのである。つまりこのふたつの対立する本質的存在の上に「上位の神*」が想定されないところにこの思想的潮流の特徴がある。ローマの「本流」からすれば、これがカタリ派が「二神論」的と決めつけ、徹底批判する口実となったわけである。

* 参考:フェルナン・ニーム著『異端カタリ派』(クセジュ文庫)より

だが、ローマ・カトリックのその後に開花する教義とは、マニ教以上に「いびつ」であるとしか思えない「三を以て一と捉える」“三元論”的な理論であったのは、われわれのすでに知るところである。ただし、天上にいる神(父)と地上的存在である我が「人の子」と、それらふたつを結びつける「媒介」としての「精霊」の存在を積極的に認めることで、「それはひとつの神なのだ:唯一神なのだ」という理屈へと発展・進化する。

図版引用先:Philip II the King of France @ Wikipedia

手と冠に黄菖蒲の象徴が描かれる「フィリップ・オギュスト」とも呼ばれるカペー王朝の王。ドイツ皇帝と連合したイギリスから北フランスを奪還した(1214年)英雄と評価される。カタリ派に対する徹底弾圧を強行したインノケンティウス三世の命により組織された「アルビジョア十字軍」という、仏国内における悪名高き異端討伐軍参加を命じられる。実際は殆どこの異端征伐問題に立ち入らずに王領拡大という旨味が転がり込む。

すなわち、12世紀末から13世紀に掛けて「フルール・デ・リ」の象徴を抱くフランス王家によって行なわれた「ネオ・マニ教徒」とも呼ばれるべきカタリ派に対する徹底的な宗教弾圧は、「数性3」の象徴を持つ人々による、前時代の生き残りの「数性2」の保持者たちの殲滅の意味があったと捉えることができるのである。

● フランスと「百年戦争」

14世紀半ば前(1337)に開始され、まるまる1世紀以上に渡って繰り広げられた百年戦争こそ、現在のフランスの王位継承権を主張した「3人」の継承候補者の登場によって始められる(その内のひとりが欧州大陸への領土的野心を持っていたイギリス国王エドワード三世であった)。そして、その百年以上に渡って続けられたフランスの英国との闘争は、言わば中世におけるフランスの民族と国土が、その後の近代国家フランスへと連なる歴史動向の中において、ひとつの自立的意識を決定的に根付かせるだけの強さを持った文字通り「受難」の過程であった。

それは第一義的には「シャルル四世の突然死」(早すぎた死)に始まる王位継承問題を発端とする英仏間で繰り広げられた実力行使を含む長期的な対立であり、権勢を伸ばし始めた「次の帝国」たる英国を退けその影響からの脱却を進めるものとしての意義もある。そしてそれはジャンヌ・ダルクの登場とその「犠牲的受難」ないし「人身供儀」によって劇的に幕を閉じる歴史的エポックとなる。

フランスにおいて女性が殉教者として国を代表する聖人となったという事実は、フランスの持つ国民性とも集合的無意識の反映とも言い得、きわめて象徴的である。これは福音書における代表的登場人物であるキリストと使徒のあいだの関係から読み解ける各登場人物の役割が、ヨーロッパの近代国家のいくつかに当てはめられるということ、そしてそうした呼応性の中で確固とした(しかも下意識的な)役割を宿命的に担っている欧州の国々を考えたとき、フランスにおける代表的偉人が他ならぬ女性であったというのは、納得できることなのである。それは女使徒としての「マグダラのマリア」とフランスの間に暗示される関係*についてであるとここでは一こと言及しておくことに留める。

* ここでは詳述できないが、寺院の名前でも知られるノートルダム: Notre Dame(我らが貴婦人)は、通常「聖母マリア」を意味する代名詞として信じられている。しかしエソテリズムの世界においては二人のマリア(聖母マリアとマグダラのマリア)の間には、「マリア」というコードで提示されるある種の「意図された混同」があり、ひとつの女性的原理によって表される実体の「ふたつの側面」を表すものであると考えられるだけの一定の理由がある。そしていかなる固有の名称で呼ばれようと、「キリスト教会」という存在自体が、「安息日に客を取りサービスする」ことを商売(なりわい)としている点で、現福音書におけるマグダラのマリアのエピソードの指し示すものとの呼応性があるのである。

いずれにせよ、「フランス」という国が女性聖人に与えられたコード名によってその役割の位置付けがされている以上、その時代(“3”の時代)を画する殉教者は女性でならなければならなかった。

図版引用先:Joan of Arc @ Wikipedia

ジャンヌ・ダルクの登場とその死 (1430年)は、大きく敗退し荒廃したフランス国土の英国からの防衛と独立の契機となった。その結果、フランス独立の“女傑”としてジャンヌ・ダルクは認識されている。そして彼女が護ったのは既に言及した「フルール・デ・リ」によって象徴されるフランス王家なのであった。そして「早すぎた英帝国の登場と退出」がわれわれの記憶となっているのである。

フランスと“3”の関連は、三位一体を表す黄菖蒲(アヤメの一種)の紋章 (fleurs des lys)がフランス王家の紋章となっていることや、近代国家としてのフランスが三色旗を抱いているということ以外に、「ボルドーの巡礼者: the Pilgrim of Bordeaux」が、西暦333年に新約の有名な舞台のひとつ、ゲッセマネの場所と信じられている「オリブ山の麓」の聖地を訪れたという古い記録からも伺える*。(Catholic Encyclopedia)

* それ以外では国際電話の国番号がフランスは「33」になっていることを無視することはできない。

●“3”の時代と三位一体の本質(まとめ)

ローマ・カソリックこそが「父と子と聖霊」が一体であるという三位一体説“Doctrine of Holy Trinity”を唱え流布した張本人であるのは、観てきた通りであるが、この説は三つの異なる存在が「同一」であるという「数性」に絡む謎(そして最大の謎)をヨーロッパの記憶に遺すことが目的であったかのようでさえある。このアヤメ(カキツバタ)の紋章を始めとする<兆し>は、その三つの花弁が一つに束ねられるその図像を以て、その「一体性」を象徴しているのであるが、それの真に提示しているものは、紛れもない「数性3」である。「三位一体」説こそ「父と子と聖霊」が同一である、という抽象的で理解困難な原理の受け入れを迫るものではなく、それは単に世界に向けて「数性3」を歴史に示すために登場したに他ならないかに見えてくる。しかも、教会の「三位一体」説を巡り議論が白熱し、それが歴史的にさらなる論議を巻き起こす程に、そしてそれが暴力的なまでの「異端審問」を通しての思想弾圧が高まる程、恐怖を人心に引き起こすひとつのサイン(徴)となった。そしてその運動が、その内容の本質とは関わりなく、意味のあるひとつの範型的イメージとして人類に記憶されるという仕組みになっていたのだ。

時に常にひとつの時代が終わり、次の時代へ移行する際、大きな争乱が起こる。“3”の時代から“4”の時代への移行でもそれは例外ではなかった。歴史の舞台はヨーロッパ本土から、ドーヴァー海峡を越えて、ヨーロッパ「辺境の土地」であるブリテン島に移る。歴史的にわれわれが諒解するところによれば、「ヘンリー8世の離婚の正当化」のという世俗的試みが契機になり、ローマ・カソリックの呪縛から逃れるべく英国王朝は、1534年、ついにイギリス国教会の独立を獲得する。そして今度は、ある濃厚な数性を抱いた<徴>を背負った人々が、クリスチャンクロスならぬ「ある徴」を旗めかせながら、通商活動と称して世界を飛び回る。彼らこそが「翼を付けたメッセンジャー」として、本格的活動に入るのである。