[随時推敲中]

ギリシア語アルファベットの最終文字“Ω”の「omega」という名前の由来だが、Douglas Harperによれば、まずは「o-mega」すなわち「大きなO」「大文字のO」から来ている。そしてそれは「オー」という「伸ばされた母音」を意味する「長いO」をも意味したという。

実際、人類の最初の言葉は驚きの音声、どよめきの「オー!」から始まった。「オー」は英語では「awe」(畏怖、恐れ)に通じ、それは驚嘆の音である。それが「awesome」(畏敬、見事な、素晴らしい、酷い、無茶な)、「awful」(とてつもない、恐ろしい、酷い、すさまじい)などの言葉を生み出した。

“Ω”はまさにそうした「awe-mega」巨大な畏敬・畏怖を表す記号である。そしてすでに述べたように最初と最後を含む「au-m-ega」にも通じる。

________________________________________________________

今回は、「Ω祖型」を伝える図像を具体的に上げて行く。そしてわれわれにとって重要と言うべき象徴的図像は、形態上「驚嘆すべき」ほどに近似しており、ほとんど全て同じ事物を伝えるものではないかと考えることが妥当であり、また一定の必然性があると言わざるを得ないのである。

その一つの根拠は、これらの図像が単なる装飾的な必要からそのような形態を得るに到ったというにはあまりに互いに近似の「文脈」において出現するものであり、また「聖なるもの」との関連抜きには顕現しないという点である。

また、ここでまさに言及した「文脈」とは、至上権表象物として、対称世界の中心に位置するものとして、対立物間の狭間に存するものとして、あるいはそびえ立つ支柱の上に出現するものとして、あるいは光輝を発するものとして、果たして上昇し下降するものとして、そして何よりも「終わり」と「始め」に関わりのあるものとして、そしてそのエポックを引き起こす要因的存在として、出現するものである。

以後、ここで引用する画像群はすべて“Ω”の形状(あるいは“Ω”の形が指し示すもの)を自然界に存在するオブジェクト、もしくは人間の作り出した「遺構」を利用して伝えようとした形象例である。

■ 貝殻

ここで取り上げる貝殻(shell, scallop, clamなどと呼ばれる)の文様・象形は伝統的にヨーロッパにおいては「巡礼: pilgrimage」との関連があり、とくに「巡礼者」との深いつながりがある。彼らは自分たちが巡礼者であるという「徴(しるし)」として貝殻を旅行鞄や持ち物に付けた。そして巡礼の道行きにおいて沿道の信仰深い支援者は、その徴によって巡礼者たちをその他の人々から区別した。

紋章においてはこの帆立貝の貝殻を上下転倒させた形で図像化されたケースが多い。また、後に「スペイドのエース」でも言及する様に、その貝殻の紋章自体の中に「波頭」形状の巻き上がる渦巻き(波頭形状)を含んだものがある。

□ 貝殻(二枚貝)の典型的な紋章 (heraldry)

貝殻の紋章(参考)と巡礼との関連

聖ヨハネ、そして巡礼者のシンボル

聖ヤコブのシンボル

洗礼(Baptism)のシンボル・水による通過儀礼

日本の故事における「貝殻と巡礼」の関連が見出すことが出来る。

だが、ここで言われるところの「巡礼」とは、単なる実在の聖人と関連づけられた土地への参詣のための道行きということばかりではなく、「聖なる大地(地球)への巡礼」であり、それはかつての人類が歩んだのと同じ道をわれわれが「歩んでいる」ことに対する自覚の表明である。それが「犠牲によって聖化された土地:われわれの住む地球」という秘密への参入を告白するシンボルなのである。

ロイヤルダッチシェル:100 years of the Pecten

■ 西洋アザミ thistle

スコットランドのナショナル・フラワーであるアザミ(thistle)についてはすでに若干取り上げているが、これも典型的な「Ω祖型」を伝える図像として利用されている。多くの紋章においてもその花の付近まで「腕」を伸ばす左右の二葉によって「波頭とフィニアル」のバリアントとしての対称図像を成しているのが観察される。

某ハンドクラフトメーカーのサイトのアザミもアザミ紋章の伝統を踏まえたもの。

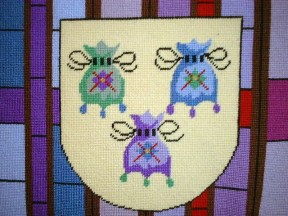

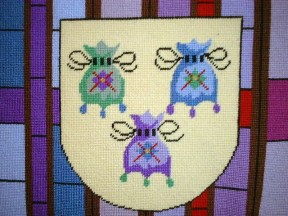

Periwinkle Promises に掲げられている刺繍デザインも、具象性よりも、そのシャトルコック状の「象形」を伝統通りに伝えることに傾注している。 を観ると、このアザミの花の中にさらに小さなアザミが含まれていることが分かる。これは典型的なΩ祖型的な「入れ子構造」を保持した一例であると観ることができる。

を観ると、このアザミの花の中にさらに小さなアザミが含まれていることが分かる。これは典型的なΩ祖型的な「入れ子構造」を保持した一例であると観ることができる。

アザミ紋章において、当然アザミの花が「フィニアル」である。そしてそれは正に「Ω」が転倒して重力によって降下しようとしている「下向きのシャトルコック」であり、それを顎(ガク)が支えるという形状であり、言わば「宝珠とそれを支える請花(うけばな)」の関係を成しているのである。日本の「フィニアル」参照。

下のDariune伯爵の紋章にも観られる様にアザミ自体が「至上権」を表す象徴となっており、それは紋章の頂点に来臨するものとして描かれる。

さらに次のDuncan MacFlandryの盾の紋章(左下)においてはこのアザミの花が3つ組み合わさり、あからさまに「三位一体」を表現している。色も「緑」が基調である。また、右下のMarch of the Thistleに至っては、アザミが連結し左右(上下)、すなわち両端方向に引き合う形になっている。これはほとんど三鈷杵そのものと言ってもいい。当然金剛杵の中心の軸(独鈷杵なら杵そのもの)に当たるのは、アザミの花自体ということになる。

■ 収穫麦の束: a sheaf (sheaves) of wheat

収穫された麦を束ねたものは、「A sheaf of wheat」と呼ばれる紋章のひとつのパターンである。上部先端が丸くなっていて中央部は縄で絞られている。黄金色に輝く麦の穂があたかも炸裂しているかに見えるこの形象は「支柱と光輝」の範型にきわめて近いものであるが、その基本は中央部(下部ないし上部)で縛られている形状であり、「貝殻」や十二使徒のひとり聖マタイの「現金袋」(moneybag, moneysack)とも類似のものである。参考:十二使徒の他のシンボルも観ることのできるサイト

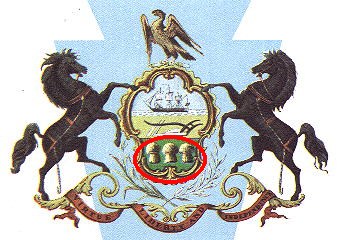

マタイが税収家を職業としていたという故事に倣い、そのシールド状の紋章も3つの巾着のような現金袋が彼のシンボルマークとなっている(絞られている箇所は上部である)。同じく十二使徒のひとり大ヤコブのシンボルが3つの貝殻(escallop)であるように、一見したところその2つに余り違いがないように見える。

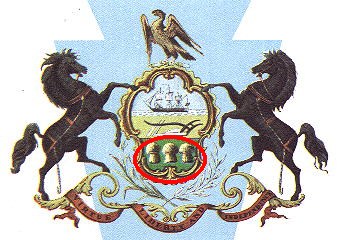

下に観るのは「収穫麦の束」が紋章となった例である。ペンシルヴァニア州の州旗である。ほとんど意匠の詳細が分からない場合、ほとんど「鍵穴」の様にしか見えないが、3つの「束」を紋章中に入れ込むことで三位一体を表現すると共に、その意図を強調している。(むしろ、その詳細が失われた時にその形象の本質が浮かび上がるのである。下図:赤い○で囲まれたところ)

上:ペンシルヴァニア州の紋章

■ 茉莉仙桃(ジャスミン・セントウ)

「花茶」と呼ばれる中国茶は、花火や薬玉に通じる中国の古い伝統を感じさせるハンドクラフトの一分野と読んでも良いような世界である。茶の湯が洋の東西を問わずひとつの意味深い儀礼として始まり、また「お茶の間」にて親しまれてきたものであるが、中国茶の世界にもこのような「Ω祖型」を鑑賞させてくれるものが存在するのである。茶碗ではなく、「茶」自体にその形象が閉じ込められていた。ジャスミン茶が「茉莉」と表記されること自体にもさまざまなトピック立てが可能なのであるが、それらには深入りせず、ここではその熱湯の中で「展開」し、湯の花を咲かせる茉莉仙桃の様子の画像だけを楽しんで頂くこととする。

湯に浸ける前の茉莉仙桃(花火の弾丸のようでもある)

湯に浸けられて解れた「弾」が湯中で花を開かせる様子。円形で重みのある方が下を向き、上向きに炸裂する「花」を咲かせる。中央は絞られたままで、まさに「収穫麦の束」と同じ形状を維持する。香りだけでなく視覚的にも訴えかけるもののある茶の湯である。

■ 打出の小槌

「打ち出の小槌」もまた「切り札」的な役割を果たすひとつの奇跡の道具であり、ドラマの最終場面で「解決」をもたらすDeus ex machinaとして働く人智を超えた機能を備える。そしてそれはエピソード中でも「金」との関連がある。形態的には頭頂部と基部が三つ又に分かれた「三鈷杵」あるいは「トライデント:三叉銛」を思わせるもので、その上半分が貫かれた「槌」になる。

この図版にもあるように、この小槌自体が「宝珠」であるという伝統的理解の反映がある。そして「打ち出の小槌」自体が「Ω祖型」を伝えるための「支柱と光輝」の表象パターンを受け継いでいる。そして屋根瓦という「日本のフィニアル」の「鬼の面相」にも置き換わるものとして頻繁に登場する。小槌は高い天上にてわれわれの頭上に「恩寵」を降り注ぐべく「振り下ろされる」のである。

■ 鍵穴の象徴

Martin Laytonのアートにも観られる様に鉱物からくりぬいた鍵穴は天空から下降する「人知の結晶」となる。

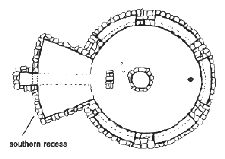

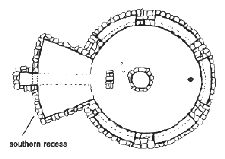

そして、この鍵穴状の形はアメリカ先住民のキヴァと呼ばれる儀礼用の掘削穴にも観られる。チャコ文化国立公園内のCasa Rinconadaのキヴァは、そのまま「キーホール・キヴァ」と呼ばれるのである。この形で伝承しようというのがその儀礼の目的なのである。

■ 前方後円墳

そしてΩ祖型のひとつとしてわれわれが忘れてはならないのが、世界最大級の「墳墓」とも呼ばれることのある仁徳天皇陵を始めとする、いわゆる「前方後円墳」である。

「前方後円」という名からは向かって上に当たる方が「方形」(角張った方)であり、下にあたるのが「円」と考えられていることが伺えるが、「前方後円」なのか「後方前円」なのかは議論の余地のあるところである。だがそれでもなお、図像の天地をどのように考えるかはこの際、われわれの議論にはあまり関係がない(あるいは向かって手前にあるものが「前」であり、奥にあるものが「後」であるという考えもできないわけではない)。確かにそれがどちら向きに受け取られるべきであるのかというのは、象徴意味上無視していいわけではない。ここでは深入りしないが、事実、Ω祖型が上向きなのか下向きなのかということは、それを伝達しようとするものにとってなにがしかの意味があったからである。

しかし、大抵の空撮された図版を見ると「円」の方が上(前)に位置されているのである。だが、それがどのように呼ばれようと、この図像を通常の「鍵穴」状の向きにほとんど人々が捉えているということに注意を促すことは無駄なことではあるまい。

仁徳天皇陵

しかしなによりも重要なのは、いわゆる「前方後円墳」のその鍵穴のような形状については、その意味が解き明かされたと宣言されたことがないということである。こうした「Ω祖型」という一連の図像形体の文脈上でそれを観察した時、そしてその「墳墓」が内部に含んでいたもの(埴輪など)を観察した時、もはや何の疑いもなく「一つの明瞭な形状(鍵穴に譬えられるような)」を伝えるためだけにそれが大規模造営によって建設された、きわめて無視できない象徴的サインであることが明らかになる。それはエジプトのピラミッドが伝えようとしていることに等しい重要性を含んだ形状である。そして、それは「Ω祖型」を伝えるための、古代の巨大造営物であったということである。

■ 壷型埴輪

そして、上の「Ω祖型」伝達の意図を裏付けるかの様に、最大の前方後円墳である仁徳天皇陵から、壷状の埴輪(壷型ハニワ)が発掘される。仁徳天皇陵という巨大な“Ω”の中の「入れ子」としての小さな“Ω”が発見されたのである。壷の形状は、至ってありがちなものであると言うこともできる。だが、支持台ないし窪んだ穴などがなければ自立的に立てることのできない「丸底の壷」というものは実用の面では疑問がある。この形状に実用面以外の意図が込められていると言うことである。

■ 信仰する群衆(巡礼者)の作るΩ形状

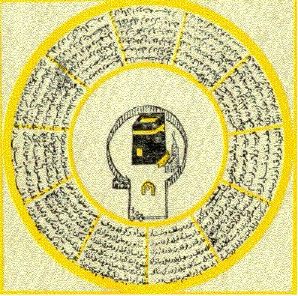

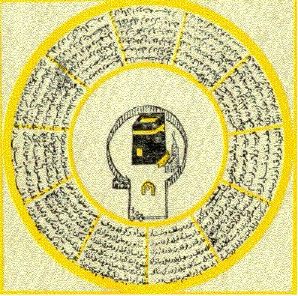

イスラム美術において「メッカ・カーバ神殿の図解タイル*」というジャンルが存在するが、その「図解」するものが「Ω祖型」に注意を喚起するものであるのは明らかである。カーバ神殿という聖地の極において、無数の人間が一塊の群衆となってこの円の中心にある「神の家」の周囲を渦の様に回りながら祈るわけであるが、その渦の核になるのがこの「鍵穴」の上半分にあたる円の中心点である。

* 2005年東京の世田谷美術館の『宮殿とモスク展』でもその事例が展示されていたのがわれわれの記憶には新しい。

La face de Dieu

この資料に記されていることを解釈するならば、カーバ神殿というのは生きた人間が群衆となって作り出す「Ω祖型」の図像であると言うことになる。そしてそれが「神の顔」であるというのだ。また、この「図解」の取り囲む様にアラビア語のテキストが配されているが、それが典型的な「円相」を成している。これは暦茶碗を通じて教示される「巡る季節と宝珠」の組み合わせを思わせるものであるが、集団的な「浄化」儀礼と<円相>の伝えるもので掲載したリース状の円環図像を模したロウソク台とも範型を共有する。

■ ローマ・カトリックの総本山

ここではほとんどど語る必要を認めない程、明瞭なΩ祖型の徴が見出されるのである。カーバ神殿との濃厚な共通点とは、宗教の大本山に相当する場所の、群衆の集会を許容する規模の広場であるということである。

もう一つ好例が見出されたのでここに収録しておく。

図版引用先:UNIVERSITE (Francois - Rabelais Tours)

■ スペイドのエース

スペイドとは「踏み鍬(シャベル)」のことであり、その役割からすれば本来、「地を穿つもの」であるはずだが、その形状は転倒し先端が上を向いている。そしてその名の指し示すものとは無関係に、上空に燃え立つような樹木のような黒いプロファイルをシンボルとして固着した。

本来、トランプのシンボルについて言及し始めればカードの4つのシンボルがそれぞれに保持している「数性」に触れないわけにはいかない。しかしそれについてはここで棚上げしたとすれば、それは先端が尖っているΩ祖型のヴァリアントと言うことができる。モスクのドーム状の屋根のメナーレ(尖塔)や東方教会のドームにも似たそのスペイド記号はまさに宝珠が表すものと同じものである。それは、そのメナーレ型の先の尖った形状のみならず、尖塔を左右から支える巻き上がった装飾のパターンからしても、宝珠がしばしば伴ういわゆる「雲気」を連想させる「波頭」形状をその記号自体が含んだものと観ることができる。

ある種の石灯籠とも等しい宝珠型屋根のメナーレと三位一体を表す3つの窓穴画像引用先:islamfact.com

浜田山の八幡神社にも見られる正面が三穴になっている灯籠。北鎌倉の社寺にも多く見られる形のもの。灯がともれば三つの火の玉が浮かび上がる。当然頭頂部にはタマネギ状の宝珠が据えられる。これは前掲のイスラムモスクのメナーレと3つの窓穴と全く同じ<題材>を伝えるための象徴図像なのである。

ハートやクラブ、そしてダイアのエースがそのようなデザインにされていないのに対し、「スペイドのエース」だけがこうした例外的な扱いに与っている。そして、われわれがそのカードによって喚起される連想とは何か。それはこのカードが「ゲーム」において極めて強い「切り札」でありながら「ある種の不幸」(misfortune)とも関連づけられていることである。それは思い出す価値のあることである。

[3](最終回)に続く

を観ると、このアザミの花の中にさらに小さなアザミが含まれていることが分かる。これは典型的なΩ祖型的な「入れ子構造」を保持した一例であると観ることができる。

を観ると、このアザミの花の中にさらに小さなアザミが含まれていることが分かる。これは典型的なΩ祖型的な「入れ子構造」を保持した一例であると観ることができる。