上掲の拙論見出しに対する私の考えはこうである。

「バベル」とは人間が互いに協力し合って「組織的に神に近づこうとする」ことに対する、人間に対する神自身の直截な怖れと嫉妬を象徴するものであって、映画紹介のネット記事のあちこちで「まとめ」られているような「人間の愚かさの象徴」などではない。とんでもない間違いである。バベルの塔は、人間の限界についての象徴ではあっても、愚かさの象徴であったことはない。これは強調しておいて無駄ではあるまい。

むしろ愚かなのは人間をそのように作った神自身ではないのか?という人間からの反問… そして、一見乗り越え難く立ちはだかる言語の壁という、神からの挑戦として人間に科されたペナルティは、映画で描かれている程度には今日でも常に乗り越え「られよう」としている。

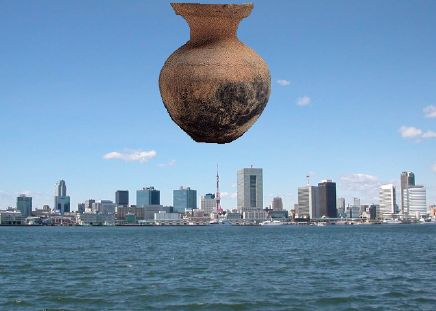

そして物語の端緒となる被造物・人間によるひとつの行為、あるいは国境を越えて言語の違いを克服しようとするひとつのコミュニケーション上の試み──モロッコに赴いたひとりの日本人の置き土産──が国境を越えて侵犯する別の侵略者に対する「牽制球」となり、それが連鎖的に世界各地の家族をバラバラに分断する(はず)という、神によって目論まれたドミノセオリー的な「次のバベル」。そんなケイオティックな宿題となるはずだった。その端緒となるべき行為の主は、現代のバベルたる絢爛たる摩天楼乱立する東京を根城とする。

実は神による人類史への初期介入、すなわち言語の意図的な混乱が、人をして「天にも届くような」一本の高い塔を建てることを諦めさせるどころか、世界中に異なった種類の塔を乱立させることになった。競い合って。

かつての神の狙いが失敗したように、この度も神の意図は覆される。この度の人間のささやかなる勝利は、確かに「ある若い命」を引き換えに得られたものだ。だが、神の挑戦は家族の絆をより強いものにすることにしか働かない。神の意図はまたもや裏切られるのである。

▼▼▼

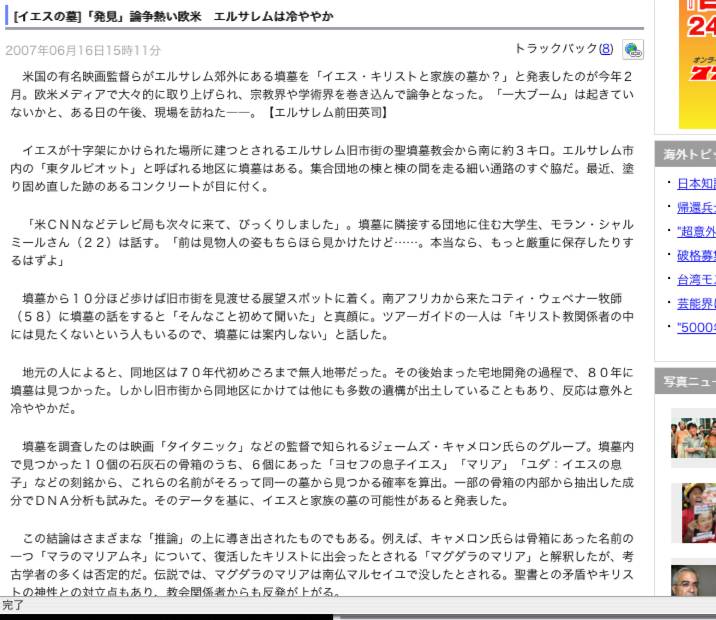

アレハンドロ=ゴンサレス・イニャリトゥ Alejandro González Iñárrituという長いメキシコ人名を見て、すぐにピンと来た人は、余程の映画通か、映画業界人か、さもなくば遠くない過去に作品のひとつを観て印象に残っている人か、はたまた、つい先頃、映画『バベル』を観たばかりの人かもしれない。いや、映画を見ても監督名までは失念している人も少なくあるまい。かくいう自分もなかなか覚えられなかった。

イニャリトゥの近作のひとつ(というか、彼は割と最近出てきた人のようだ)である、なかなか挑戦的な問題作と呼びたい『21g』(にじゅういちぐらむ)という映画をビデオで観て、その監督がイニャリトゥであることは最近知ったのだが、現在(それほど盛り上がっていないが)、それなりに話題になっている大作風『バベル』も、イニャリトゥが監督しているということをたまたま知ったので、観に行ってみようと思ったのだ。(ツレの“誕生日月割引”を利用してみたかったのもあるし…)

足を運んだのは吉祥寺プラザというバウスシアターの裏手に当たる目立たない映画館で、全然混んでもいない。でも本格的な大画面上映館である。18:50からのナイトショーのみ。

予想に違わないと言うか、劇場映画としてシアターまで足を運んで観てみる価値のある作品であった。自分の認識の底の浅さのせいであるのは言うまでもない。だが、メキシコはアメリカと国境ひとつ隔てて対峙している「北米」の一国だが、音楽と料理以外はいまひとつ知られていないような気がする。実際、今となってはイニャリトゥ以外、メキシコ人映画監督の名前を挙げよと言われても思いつかない。

同時並行的に異なる場所で起こる出来事(しかも相互の関連性がなかなか見えない)を映像で追うばかりでなく、そのタイムラインさえもズタズタにして再構成した『21g』は、シーン断片の集積がだんだんにひとつの事件の像を結んでいくというもので、その善し悪しはともかくとして、ストーリーそのものの力というよりは、編集テクニックにきわめて偏重したともだった印象もある。これについては後述する。

また本作もこの前作同様、きわめてシリアスな内容で、不条理を含むきわめて後味の悪いリアリズムを映像を提示する、そんな映画作りであったが、その同時並行的に世界の各地で起こる事件の相互関連性が徐々に見えてくるという手法は、この度の『バベル』でもおおむね踏襲されている。だが『21g』でフォーカスされていたような「自動車事故が引き起した連鎖的な悲劇」と、人が人と結びつこうとする「コミュニケーションに渇する心の動き」というテーマが、この度は、詰まらない理由で「暴力装置」の引き起したひとつの事件の悲劇の連鎖、そして言葉が通じない(それは単に言語の相違を乗り越えられないということだけでなく、同じ母国語を共有する者同士でも「通じ合わない」)というコミュニケーション上の断絶、そしてその回復、あるいは回復への端緒を描く。

「重くもどかしい」という評をどこかで見たが、それをストレスとして感じる鑑賞者がいるということは、監督の意図は成功していると言うこともできるだろう。まさに通じ合えないという現実世界のもどかしさがこの作品のテーマのひとつなのだから。

モロッコ、合州国、メキシコ、そして日本。と、4ヶ国同時並行的に進行するドラマであるが、冒頭のモロッコの高地地域の空気と羊飼いたちの生活、そして眼下の砂漠地帯を横切るアメリカ人観光客のバス、という異文明者による領域侵犯という違和感が、きわめて興味深く描かれていた。そしてどこにでもあるような思春期の少年(少女)の持つ性的好奇心の目醒めなど、思わず眼を背けたくなるような赤裸裸で本音の映像表現もが混ぜ合わされていて、ドラマのリアリティを否応無しに高めていた。

■ 編集(時間操作)に偏重した映画作りについて

これについてはその正否を判断できる立ち場にはない。だが、映画が演劇的作品の延長であると考えたとき、時系列の編集による改編というのはドラマツルギー(作劇術)の王道ではないことになるかもしれない。その点で言えば、例えば黒澤の『椿三十郎』のように(あるいはきわめて多くのドラマがそうであるように)、ごく例外的な回想的場面を除いては、事件の進行を時間通りに追う形で進むのが最も保守的で正統的な方法と言って差し支えはないだろう。

だが同じ黒澤作品である『羅生門』のように、同じひとつの事件でも視点によって全然捉えられ方が違うということを描く不条理劇の場合、ドラマ自体が回想によって構成されざるを得ず、時系列の操作というのはきわめて必然的に選択されるべき手法であるということになろう。あるいはドラマ全体が大きなひとつの回想であるという手法は映画でも劇場演劇でも使われる常套手段だ。

そうした中で、イニャリトゥの本稿で言及しつつある(少なくとも)2作品で採られた編集による時間操作というものは、『バベル』においてはやや後退し、映画制作上、より必然性を帯びてきた(結果として観やすい)ということができるだろう。『21g』は、時間系列的に全てのシーンを並べ替えつなぎ直したら映画そのものがおそらく成り立ち得ないほど編集技術に依存していることができる。だが、全体像を見せず、鑑賞者に常に想像し続けることを強いるという「作り」は、鑑賞している2時間の間、大きな緊張感の中に鑑賞者を落とし込むことになり、逆に言えば、「きわめて映画的な作りになっている」とも言えるのである。これほどブツ切りなシーンの呵責なき連鎖というのは、おそらく劇場演劇によっては再現が難しいであろう。

■ 音について

ネタバレになるのでここでは詳述しないが、観賞後、大いに対話や議論を刺激する類の内容であった。そして忘れてはならないのが、サウンドトラックの秀逸さである。これは、映画のDVD以上に、確実に消費意欲を刺激されるものであったことは忘れずに付け加えておこう。音楽だけでも語るに値するぞ、これは!

もうひとつ付け加えるなら、日本が舞台になったシーンのバックで掛かっている音楽というのは、一聴して西洋楽曲なので、それによってどうしてそう感じるのかは分からなかったが、その音楽だけで強く日本を連想させるムードを持っていた。これはどういうカラクリになっているのかと思って最後のクレジットを観たら、日本のシーンについては音楽担当が坂本龍一になっているのである。彼の音楽をそうと知らずに聴いても十分に日本を(あるいは日本映画のムードを)連想した自分がいたのである。

■ 最後に

いずれにしても、ブラッド・ピットやケイト・ブランシェットといったハリウッド系俳優たちを性格俳優として配置するという大胆なキャスティングをしたイニャリトゥの「今後の変貌が楽しみ」なのである。『バベル』は文字通り国際色溢れる大作になってしまったので、今回の作品の興行成績次第では「次がない」可能性もあるが、そうならずにイニャリトゥ特有のテーマを独自の方法で追求していって欲しいものである。今度はもっとメキシコを観たいなどと夢想しているのは私だけだろうか?

本作をアメリカ映画だと呼んでいる人がいたが、私はその考えに賛成しない。

に。

に。