初恋映画としての映画『パフューム』

あるいは「ある救世主の物語(The Story of a Savior)」

Monday, April 30th, 2007

論じるべきことがたくさんある映画だ…

■

プルーストの「紅茶に浸したマドレーヌ」のエピソードを牽くまでもなく、匂いというのは記憶の脳と濃密に結びついている。匂いはわれわれを遥か彼方まで飛ばすものだ。また鼻の発生学的な由来から嗅覚と生殖器との繋がりを強調する人もいる。鼻と生殖器はそもそも一体だったが、ある程度成長したひとつの胚の箇所からパカッと二つに別れ別れになったものだというような話である。だが、匂いが性的な連想を強く促す(というか、直接下半身に作用する)らしいということからも、それは正しい可能性がある。正しいとしておこう、ここでは。

『パフューム』の主人公・グルヌイユが殺人者である(特に猟奇的殺人者である)という前提をここでは一旦忘れて、映画で描かれたような一連の出来事がどうして起こったのかというのを考えてみよう。想像の翼を広げることが、あらゆる芸術の名にふさわしいものに対するわれわれの態度であるべきだからだ。

孤独*がテーマの一つであることは、監督のトム・ティクヴァ自身が語っているからそれは一つの捉え方であろうとは思うが、「殺人者は孤独だ」というのは「孤独者は孤独だ」と言うくらい、同義反復で何も語っていないに等しい。映画監督は映画を監督をするのが仕事でそれを説明するプロではない。彼の「説明」は映画の完成とともに終わっているのだ。だから監督自身の言葉を牽いて説明した気になるのは止めよう。それに孤独者が全員殺人者になるわけでもないだろう。

* 主人公が善悪の物差しを手に入れる機会を逸するほどに孤独であったという意味でなら、彼は真に意味で《孤独》であった。そして孤独の意味とは本来そこにある。グルニュイニュはそのような意味で《孤独》であったが、孤独感に苛まれていたというようなことはない。だから「孤独感」が彼を殺人者に仕立てたのではなく、単に殺人がいけない(死んでしまえば、相手も自分もその素晴らしい「匂いの世界」が終わってしまう)ということを学ぶきっかけがなかっただけなのだ。

超・能力的な嗅覚の持ち主が主人公であり、映画の中ではグルヌイユの香水調合師としての成功が後に描かれることになるが、冒頭、年頃になったその彼が、初めて女の甘美な匂いというものに遭遇するのが、すべてのドラマの発端である。

最初の女との出会いが、匂いと結びついて起きたのが彼にとっての不幸であったのかもしれない。これは年頃の人間にとって本来なら「初恋」とも言うべき、わめて当たり前の出来事であるのだが、それは視覚的なものでも聴覚的なものでなく──グルヌイユのその能力を考えれば当然のことながら──「嗅覚的な邂逅」として起こった。我が物にしたいという熱烈なる欲求の対象は、写真のような「メディア」に固着できるような視覚情報ではなかったし、あるいは磁気テープに録っておけるような声のような聴覚情報でもなかった。「また逢いたい」の対象は匂いであったからだ。しかもそれは生きていればこそ、その生身の身体から体温と共に立ち昇ってくる生命的なまさに“エッセンス”であったのだ。

しかも、その初恋は「生殖の何を」知らぬ時期の漠たる憧れの、視覚的な対象として脳内に取り込まれたのではなく、生殖と直接結びついた嗅覚情報として彼の下半身を直接貫いた筈である。つまり「初恋」と同時にそれは彼の新たな生命へのスイッチを入れてしまった。彼の生い立ちや社会状況が招いたのは、生殖能力的な発育の完成と初恋の同時発生である。すなわち、遅すぎた初恋と、嗅覚情報による欲望の明確な対象化が同時に起こったというのが、グルヌイユのケースなのである。

初恋(恋)は通常、その対象が自分の視覚領域(視野角内)に入ってくることを心地よく思うところから始まり、視線の投げ掛けを特徴とする(のだと、私の乏しい、男性としての経験は告げる)。それはやや遠くから眺めるのがほろ苦く甘美であり、対象に余りに近寄ってしまうと大きすぎて視野からはみ出してしまうかもしれないし、あるいは余りに寄り過ぎるとそれは何か妙な匂いを発しているのかもしれないし、はたまた上唇の上には産毛が生えているのが見えてしまうかもしれない。だから(というわけでも必ずしもないが)未成熟な憧れというのはある程度の距離を必要とする。そして、それが視覚領域内に留めておけない時は、代替物がしばらく彼を慰めるかもしれない。だが、嗅覚の強さはおそらく距離の二乗に反比例するのだ。ある地点における対象との距離が1/2になるまで近づけば紅い唇が4倍紅くなることは無いが、対象に1/2になるまで近づけばおそらく匂いは4倍になる。それはグルヌイユを対象へと不慮の接近に陥らせるし、初恋の対象はそうした不意の接近を怖れるだろう。つまり彼には対象へ接近することが必要であり、また対象は彼を怖れるのが必然と言う、いわば針ネズミのディレンマ状態にさせるのだ。

だが、嗅覚領域に入ってくることを条件としなければならないとすれば、それに似たような代替物──ポケットに入れられるような──があり得ない以上、それ自体を固定化して手に入れる以外にない。「固定化」は通常、対象と懇意(ねんごろ)になることが手っ取り早いが、そしてそれは不慮の事故(過失致死に陥ること)によって永久に失われてしまう。それは事故だったのだ。

その後、香りの固定化という探求が始まったとき、法律的には殺人という過程を踏まなければならなくなる。殺してしまうことは手段であって目的ではない。目的は別にあるのだ。やがて狙われることになる娘の父は、聡明なためにこの連続殺人に確たる目的があることを察知する。

香水瓶にエッセンスを入れることは、その代替物の携帯を可能にする。彼は悔恨に苛まれながらも、そのエッセンスの収集を、失われた過去の修復のために行うのだ。だが、彼が手に入れた「もの」はプルースト的な、まったく個人的な記憶の喚起のための鍵であったばかりではなく、万人の「ある錠」を開ける鍵であったのだ。

自己の欲求の飽くなき追求が万人の救済に結びつくという範型(パターン)は、まさにグノーシス主義的な自己に潜り入る探求が、外的かつ全体的な「救済」に結びつくというパターンにも似ている。治癒能力を持っていたらしい《人の子》が、ヨーガの熟達者であったかもしれないという俗説的憶測は、映画で描かれているような「探求者の獲得物」を観るほどに「あったかもしれない」などと思えてくるのである。

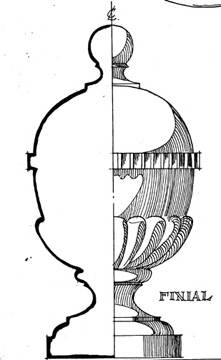

面白いことにパフュームの壷は至上権を顕わす「フィニアル」のような形状をしているのだ。それほどかようにその「至上権」を行使する主人公は、救世主然としていたのである。

参考:頂点の「壷」と「未到の屋根」(クレスト)

ところで副題が「ある人殺しの物語 (The Story of a Murderer)」となっているが、実はこんな副タイトルさえ不要だったのではないかと思う。とりわけ映画においては。むしろ「ある救世主の物語(The Story of a Savior)」でもよかった。そもそも主人公が殺人者であるというのは、「結果」ではあるかもしれないが、彼の本質を言い表したものではないからだ。そして何よりも、彼が殺人者になることをあらかじめ告げられてこの映画を観るのは、その面白味を半減させるものだと思うからだ。

匂いを通じて改悛、じゃない回春を図るというのは、先にも書いたように嗅覚器官と生殖器の繋がりを考えれば納得できることであるが、26カ国の調査対象国中、1年間の性交の回数が最下位だったらしい日本においては、それこそグルヌイユのような人間の登場は「救世」ならぬ「救国の士」となるかもしれない。いや、それこそ「救性主」だ。

【付記】

ダンテの『神曲』をヒントに書かれたというキェシロフスキの遺稿三部作のひとつ「Heaven」を映画化したトム・ティクヴァは、記憶と「過去の修復」といったテーマを『ラン・ローラ・ラン』以来、繰り返している。以前にも書いたが、その『ラン・ローラ・ラン』自体が、「いくつもの過去」という点で、初期キェシロフスキ作品の『偶然』に大きく影響を受けている。今回の映画は、今言及した彼の過去の映画のどれにも増して完成度の高いスペクタクル作品になっている。それは予算その他の事情にもよるものだろうが、そのそうした地位の獲得も、それら過去の作品が正統な評価に耐え得るものであったために可能になったとも言えるのである。彼はそうした幸福を呼び寄せたとも言えるのである。ティクヴァ監督の今回の映画の成功を心から讃えたい。