1.  2.

2.  3.

3.

伝統的秘教の伝えて来たところの韜晦なるメッセージの具象化は、われわれの住む世界の各所で生じる歴史的な具体的事態の積み上げと現代の危機的状況を通して、時代の経過とともに《その意味が明瞭になる》という、現代にとりわけ観察されるようになった無視し難い傾向によって説明できる。それにしても、作曲作品に半ば「秘教的」とも言うべきメッセージを込めるというのは、何も近代に入ってから作曲家が得た特権ではない。多かれ少なかれ、バッハもしくはそれ以前の時代から作曲家が採用してきた方法であり、また時としてそれが「作曲」を隠れ蓑にした目的そのものなのではないか、と言いたくなるのほどの重要性を持っているかに見えることがある。

そんな中で、カール・オルフ (Carl Orff) が《Carmina Burana: カルミナ・ブラーナ》という主要作品を通して行ったことは、それをもはや「秘教」的と言い難いほどの明瞭さで、あからさまに行った音楽的手法による広い世界への秘儀伝授的な作品を世に問うことにあったと言えよう。

その秘儀の核は、オルフが幸運にも出会うことになった、中世の時代から伝えられたとされるいわば「ヨーロピアン・スタンダード」とでも呼びたくなるような歌詞群(1803年にボイレン修道院で発見された)が十二分に表現しているが、オルフは秘儀の扱ってきた普遍的題材の持つ《物理的特性》を、その作品の構造として堂々と採り込んでいる。その骨子となるものは、歴史の周回性 (cyclical nature) をあらわす作品自体の円環構造と、歴史の三層構造を反映した「3度(いやというほど)繰り返される反復構造」、そして世界の三層構造を反映した「三部構成」である。

■ 「世俗歌」の体裁に込められた「反対物の一致」

「隠しながら伝える」(conveying truths through occultation) というのが、秘儀の伝統的作法であったとするならば、オルフの《カルミナ・ブラーナ》は、そのタイトルの示す通り、「世俗の、バイエルンの、バヴァリアの、歌」であると同時に、「世俗への秘密の教示(教化)」を目的とするという意味で、「世俗向け教材」としての意味を持つものかもしれない。だが、現にあるようなあからさまなまでの表現がなされたとしても、それは限られた人間の関心しか掴むことはなく、結局「隠しながら伝える」という結果を招来させるに違いなく、そのオカルト的な「隠しながら伝える」作法は依然として有効性を保つと言えるだろう。

一体どれだけの人間が、《カルミナ・ブラーナ》をそうした秘儀伝授というコンテクストで論じようとしただろうか? 音楽自体が持つ魅力だけで鑑賞することが可能なこの非凡な作品は、その美しいまでに単純な構造と、簡単に覚えられるメロディー、血湧き肉踊る「野蛮」とも言えるようなリズム、そして圧倒的な交響楽的音場だけでも人を虜にするに十分なのである。だがその音楽的な完成度ゆえに、その深い意味を咀嚼することから、かえって大多数の聴取者を遠ざけているかもしれない。

この「世俗歌」の持つ重要な特性とは、まさにこの逆説的な性質によっても説明できるかもしれない。つまり、かのエリアーデの繰り返し言及した「反対物の一致: Coincidentia oppositorum」こそ、この音楽作品が体現しているものだという意味で。この秘教の伝えるところの歴史的周回性の事実は、まさに《智》の聖なる領野に属するものだが、聖なる出来事は、まさにこの世俗歌で描かれているような俗的・此岸的な人間の生き様が契機となってもたらされるものであり、この人間の俗的運動 (profane/secular/vulgar dynamism) 無しには、この聖性はこの世に実現し得ないのである。聖的な制度(宗教)は、歴史のある時点において、その人間的なダイナミズムを抑制し、歴史的悲劇の反復を遠ざける役割を果たすが、その制度が、果たせるかな人間の俗的なダイナミズムをむしろ最大化し、最終的に最も劇的なやり方で権威的制度としての宗教を転覆させる逆説的な効果を発揮させる。つまり、歴史的に見れば、宗教的抑圧は世俗的人間の爆発的伸張の時限装置として働かざるを得ないのである。

愛と性がまさに聖性と俗性の両面機能を果たしてきたことと、この歴史的円環の完成は不可分なのである。

■ 《Fortuna Imperatrix Mundi: 世界の支配者 フォルトゥナ》の機能

The Wheel Of FortuneThe Wheel Of Fortune - Choir version

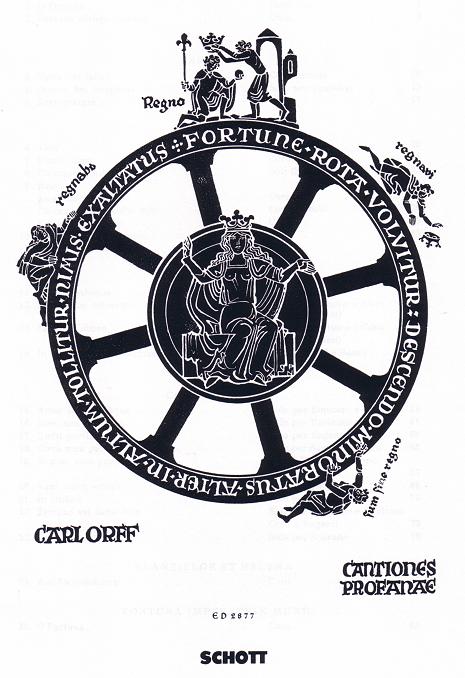

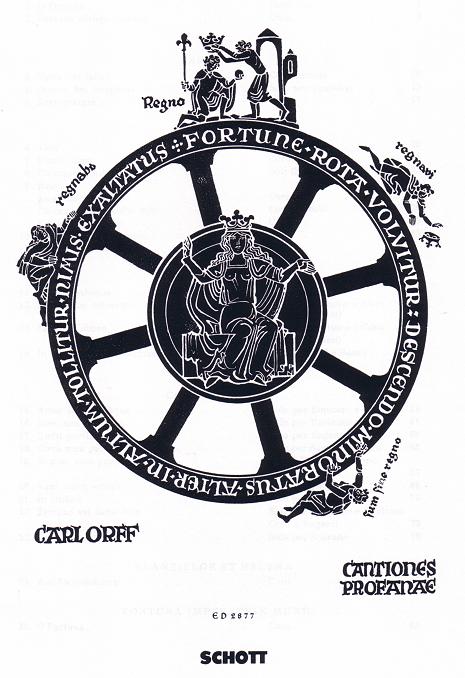

《カルミナ・ブラーナ》の第1曲と最終曲である<< FORTUNA IMPERATRIX MUNDI >>は、まったく同じ歌詞、同じメロディーの繰り返しであるが、これは単に同じ音楽的テーマを形式的に繰り返す音楽技法上の「cyclical form」(循環形式)のことではなく、まさにオメガ祖型 (The Omega Archetype) の視覚的形状が表す如く、底辺で切れた円相の左下から時計回りに円を描き始め(ということは頂上に登り始め)、頂上を極めたら円を右下の底辺に向かって墜ちていく、その人間の歴史的運動を描くために採られた、これ以外にないという完璧なる形式である。まさに写本の表紙に使われている<< The Wheel of Fortune (運命の女神の紡ぎ車) >>が、円環する人類史の運動を描いている*のと同等の内容である。

ここで、この楽曲のエッセンスの詰まった第1曲と最終局の印象深い歌詞を掲載する。

(原語:ラテン語)

O Fortuna

O Fortuna

velut luna

statu variabilis,

semper crescis

aut decrescis;

vita detestabilis

nunc obdurat

et tunc curat

ludo mentis aciem,

egestatem,

potestatem

dissolvit ut glaciem.

Sors immanis

et inanis,

rota tu volubilis,

status malus,

vana salus

semper dissolubilis,

obumbrata

et velata

michi quoque niteris;

nunc per ludum

dorsum nudum

fero tui sceleris.

Sors salutis

et virtutis

michi nunc contraria,

est affectus

et defectus

semper in angaria.

Hac in hora

sine mora

corde pulsum tangite;

quod per sortem

sternit fortem,

mecum omnes plangite!

(英訳)

O Fortune

O Fortune,

like the moon

you are changeable,

ever waxing

and waning;

hateful life

first oppresses

and then soothes

as fancy takes it;

poverty

and power

it melts them like ice.

Fate – monstrous

and empty,

you whirling wheel,

you are malevolent,

well-being is vain

and always fades to nothing,

shadowed

and veiled

you plague me too;

now through the game

I bring my bare back

to your villainy.

Fate is against me

in health

and virtue,

driven on

and weighted down,

always enslaved.

So at this hour

without delay

pluck the vibrating strings;

since Fate

strikes down the strong man,

everyone weep with me!

(Classical Netより)

(翻訳:日本語)

おお、運命の女神よ

運命の女神よ

貴女は月の如く

常に定まらない

満ちたり

欠けたり。

おぞましき人生も同様

虐げると思えば

なだめる

気の向くままに。

貧窮も

権力も

氷のように溶解す。

運命よ

奇怪で、空虚な運命よ

おまえは車輪の如く回わり往く

邪悪なものよ

幸せは儚く

無へと衰え

闇で覆われ

疫病で悩ます。

このゲームの只中で

おまえの悪事に手を貸すように

裸の背中を差し出す。

運命はつねに我を責め苛む。

健康と

徳を授けるなら、

その重みで

我が身を奴隷にする。

さあ、今、この時

ためらうことなく

鳴らされる弦を引こう。

さあ、運を掴んだ強者も

運命が投げ落とさん!

我と共に、運命を嘆き悲しまん!

(Wikipedia, Classical Netなどを参考にした拙訳)

第1曲と最終曲は、第2曲 << Fortune plango vulnera 運命に傷つけられ >> と共にその底辺の世界(秘教的な表現では「夜」ないし「冬」の時代)を描く厳しい内容であり、そのメロディーや歌詞がそれにふさわしいものになっているが、まさにこの円環の最底辺において、ひとつの終わりが次の始まりとして繋がろうとする部分なのである。《カルミナ・ブラーナ》はまさにこの構造を採用し、永遠に回帰する人類の歴史の範型を表す「Ω祖型」を、交響的作品によって具現化したものと言えるであろう。

季節という象徴的円環の中で冬に続くのは自明なまでに「迎春」である。ピッコロ、フルート、オーボエによって3回繰り返されるコールによって春の訪れが宣言される。このように、第3曲 << Veris leta facies 春の喜ばしい風貌が >>は、冬の時代の終焉により訪れる春の世俗を描く。第4曲の << Omnia sol temperat 太陽は万物を調合し >> にては只中の春爛漫を描きつつ、マザーネイチャーたる大自然の行う錬金術的な作業 (Opus) を暗示する。このように音楽は進行し、この世の春と夏を経験し、その頂点を極めて栄光を浴すると、再び冬の時代への回帰していくのである。

* * ボイレン修道院の図書室から発見された、ラテン語、中高ドイツ語、古フランス語などで書かれた約300編の古い歌を収めたオリジナルの《Codex Buranus / Carmina Burana》の表紙を見ると、そこには紛れもないタローカードの<< The Wheel Of Fortune >> (運命の女神の紡ぎ車) として伝承されている図版と同じものが描かれているのを知るだろう。オルフの《カルミナ・ブラーナ》の今日売られている合唱用/ソリスト用の総譜を見ても、表紙には同じモチーフが使われているのである。

■ 曲数の隠し持った秘教的数性

《カルミナ・ブラーナ》の曲数「25」は、われわれに2つの意味解釈を可能とする。そのひとつは、そのオルフによる作曲年代である「20世紀」という時代を顕す数性“5”である。「25」という数字の中に込められている濃厚な“5”の数性は、それを二乗(5 x 5)することによって得られることから諒解される。「5 x 5」のシンボルは、まさに世界が二分され、それぞれが五芒星を額に掲げながら闘われた第二次世界大戦の前夜の時代に相応しいものである。

そして二つ目は、最後に繰り返される<< FORTUNA IMPERATRIX MUNDI >>を1曲と数えた場合の曲数である (25 – 1 = ) 24は、「8 + 8 + 8」という数性“8”の3度繰り返される「ぞろ目」をその中心的特性として隠し持ったものなのである。この数性“8”を内部に濃厚に保っている「24」というシンボルこそ、紡ぎ車を回し続ける「運命の女神」の永遠性と円環性を表現するにこれ以上にないほどに相応しい記号である。(参照:“伝統”数秘学批判──「公然と隠された数」と周回する数的祖型図像)

オルフは、その曲数である数字「25/24」の中にこうした2重の意味を込めたのである。

■ 曲構成に見る秘教的《三重の入れ子構造》

われわれの世界は、「物事は3度繰り返す」というジンクス主義に呪縛の中にいる。それがあまりに自明のため、「それ」が2度でも4度でもなく3度であるのかということについて、改めて顧みることがないのだ。「3」という数字に神聖性を見出す理由には、幾つかの説明が可能であるが、それには単なる形式としての三部構成(三部作、三大○○というような例を挙げるまでもなく)ということ以外に、その数性を通して、われわれの生きる《エイオン》についての暗示が込められている。そのことについてここで詳述はしないが、新約の「ヨハネによる福音書」の中で出てくる三度繰り返されるキリストの行動や諸現象の記述が、単なる無意味な反復ではありえないことが明らかなように、われわれの住む世界における「現象世界の世界的現象」についての、ある類型への暗示があるのである(これを新約に則って「ペテロ・シンドローム」、「ペテロのジンクス」と呼んでも良い)。

オルフ《カルミナ・ブラーナ》が、第1曲/第2曲と終局に挟まれる形で「I. Primo vere: 初春に」「II. In Taberna: 酒場で」「III. Cour d’amours: 愛の誘い」という3つの構成部分を通して世俗の3つの局面を描いているのと同時に、ひとつの普遍的題材の特性を呈示する。

また、それぞれの歌がほとんどのケースにおいて三番までの歌詞を持ち、同じメロディーが「変奏されることなく3度繰り返される」ということにも、同じ意図を見出すことが可能である。つまり、《カルミナ・ブラーナ》という作品自体が、大きな三層構造を持つと同時に、その構成要素であるそれぞれの歌が、ミクロコスモス的に三層構造を内包している。更に、この《カルミナ・ブラーナ》が、オルフの代表的三作品 • Carmina Burana (1937) • Catulli Carmina (1943) • Trionfo di Afrodite (1953) を含む “Trionfi (Triumphs)” と呼ばれる三部作のうちのひとつになっているのである。つまり、より大きな宇宙(マクロコスモス)の中におけるひとつの世界として存在する、「三重の入れ子構造」になっているのである。

音楽自体が、シンプルで力強くその構造を主張するのに似て、この単純で分かりやすい構造に関しても実に徹底されている。その理由はたったひとつのことを後世に伝えるためであるというのが、言わずもがなであるが筆者の考えである。

画像:1. Carmina Burana オリジナルスクリプトのイルミネーションに見られるWheel of Fortune (Wikipedia) 2. Schott版『カルミナ・ブラーナ』のスコア表紙 3. Kingwood Musical Arts Societyのコンサートポスター

2.

第五福竜丸

第五福竜丸 2.

2.  3.

3.