“伝統”数秘学批判

──「公然と隠された数」と周回する数的祖型図像 [5]

“2”の時代〜「元型的月曜日」(前半)

Monday, February 13th, 2006

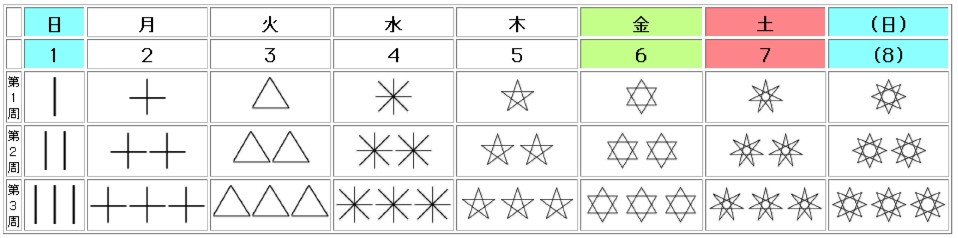

「数性2」の象徴は、現在一つの特定の宗教によって簒奪されている(と言って悪ければ、占有されている)という言い方もできる。その宗教がその数性を多かれ少なかれ「自分たちのものである」と宣言したことには、しかしながら、相当の必然性と理由がある。そしてその数字とそれを表象する体現物(フィニシアン)たる<徴>を独占することによってこそ、その宗教は「世界の宗教」たり得たのである。その徴こそは、その宗教の担わされた元型そのものであり、中核的な存在である。だが、最後には、その宗教がある祖型的イメージを伝達し、その中に厳然として存在する「数性」を伝えることにこそが、中心的役割であったかのようにさえ考えられることが了解されるであろう。宣言は、およそ2000年前に行なわれた。劇的に、誰にでも忘れられない方法によって。

「相当の必然性」と言うのは、その原型的象徴がわれわれすべての者が影響を免れないほどに文明の方向性を決定するだけの強烈さを持っていること、そしてこの世において、ある元型的物語の「再演」に関して、その宗教が担っている(担わされている)ものが、その決定にきわめて重要な役割を演じることを先覚者達は諒解していたからである。

「再演」されるのは、ある男の「死と再生」の受難を「現実に」執り行うことで象徴的に描き出される世界規模の「死と再生」の物語である。そしてその役割は、ある種の自作自演(狂言)、すなわち世間に警告を与えるとともに警告される内容の実現を幇助するというパラドキシカルなものである。そしてその劇にはある<徴>が重要な役割を演じる。それは主人公的登場人物の重要性に次ぐか、もしくはその登場人物以上に重要なある「イメージ」を伝達するための労作であったとさえ言える。だが、死を賭して伝達されるべき価値のある内容であったし、死(そしてそれに引き続いて起きた「再生」)を実現すること自体にドラマの完成の鍵があったために、それは避けることが出来なかった。その後、大いなる勘違いを伴いながらも、「劇的な死」のイメージは、そのままそれを信奉する一群の人々の生き方(人生観・文明観)の元型とも成っていくのである。つまり、「死を賭した」伝達が、現に成功したことによって、その生き方(死に方)は最終的に肯定され、却って「死に向かう」その文明の元型は決定されたのであった。そして「死ぬ」以上、その復活も同時に約束されなければならなかった。そして、それはおそらくかつてそうであったように、死ぬ以上、復活するであろう。

この劇は受難劇 (Passion)と呼ばれる。一方、登場する<徴>は、例えば「愛」と「愛の実現のための死(自己犠牲: sacrifice)」、あるいは「生を超える実在への信仰、ないし絶対的信頼」、言い換えれば「形而上存在への信仰とそれへの殉死」、そして何よりも「忠実: faith」を顕わすものである。さらにそれは同時に紛うことのない数性を発揮する。そして最終的に、それは何よりも「死」、中でもとりわけ「殉教」との濃厚な関連を埋め込まれた「数的象徴」となった。そして、他の目的のために“不信心者”としての他者(異教徒)がその<徴>を恣意的に用い得ないように、徹底して聖別された。聖別の仕方とは、代表格が進んで「生け贄の羊」になることであり、その血を以てその<徴>は、その信者以外が用いることが出来なくなった*。

* こうした聖別は、例えば「水による死と再生のイニシエーション」が、その特定宗教への帰依を表現する「洗礼」の儀式となり占有されたこととも類似関係にある。

脱聖化が進められた今日では、その記号が「数性2」のシニフィアンであることに人々が気付かぬほどに、無意識化(非言語化)された。一方、あらかじめ徹底して聖化されたこの数的象徴の影響力は、この宗教を信仰する者たちにとって未だに特別なものであることは言うまでもないが、彼ら信仰者にとってのみ「意味を放射する」ものではなかった。それほどに強烈な自己成就性を保持した<徴>であったのだった。(宗教の持つこうした象徴は、すべて同様の意味を放射しているのであるため、この宗教においてのみ独自のことではないのであるが。)究極的なまでに単純明快な構造を持ったこの<徴>は、この宗教の信仰者の周囲やその教義や世界観に反論・敵対する者達にとっても重要な意味性を発揮することになる*。そしてその<徴>の意味は、われわれのこの度の世界において、その特定宗教が「記号」の主たる伝達者・提示者となったものの、その活動を通して人類共有の財産となってゆくのである。

* 反論・敵対する者達は、やはりその宗教に対して別の<徴>を持った「宗教」によって対抗した。

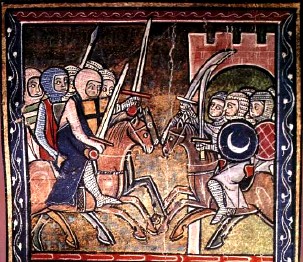

もちろん、人間の組織としての宗教団体となったそれは、その徴を掲げた布教家(ミッション)達によってその教えの重要さが流布された。その<徴>は大西洋を渡って新大陸に赴いた布教家の乗った船の帆にも見出されたし、エルサレムの奪還を企図した「聖戦」への参戦を志願をした僧兵の胸当てや楯(シールド)にも見出された。そして現在ならば、肌着の下に密やかに隠されるかのように、信仰者の秘めた心情を表明する小さなネックレスとしても見出されることになる。

[1]  [2]

[2]

[3]  [4]

[4]

画像引用先:

[1] The Grace Collection Web site

[2] World Food Issues: Past and Present

[3] website.lineone.net (The Crusades)

「信仰と信仰への殉死」を身を以て提示したその教祖について伝えられた記述の内容からすれば、その後の布教活動や十字軍派遣は、文字通り暴力的と言う他ない結果を周囲諸民族にもたらし、またその<徴>が侵略者の徴として周囲に記憶されたのである。つまり、無条件・無私の愛と自己犠牲を説き、この世ならぬものの実在を示唆し、「人を押しのけてまで現世における生を貫くことにどんな意味があるのか」と問い続けた犠牲的ヒーローの教説とは全く相反する現実を世界にもたらしたと言うこともでき、そのことはきわめて象徴的であり、まさに歴史の皮肉ともいうべき宗教の逆説的がここにはある。

だが、断じてその<徴>は、その教父自らが死んだ場所・原因・方法と結びつけられることによって世界によって記憶された。

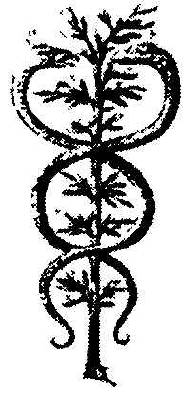

その<徴>、十字架は、ひとを磔けて刑死させるための道具の形状として当時の帝国ローマによって採用された。身体構造的には、両手を水平に伸ばし、胸を開き、直立するその姿勢は、無抵抗の徴であり、身内や仲間を身を呈して守ると同時に、自己犠牲への用意を進んで示す象徴的体勢でもある。

かくして、原初の世界において<一本の棒>であった祖型的数性は、「両腕」を水平に伸長させたことで、分裂・成長し<二本の棒>となった。二本の棒によって描かれる最も単純な幾何学図像は「十文字」である。十字架はたった2本の棒を組み合わせることで出来上がる縦軸と横軸の「二次元」的な広がりを作り出し祖型的ドラマの始まり(再開)を告げる「人類史」の最初の契機である。すなわち「終わり」を伴う「始まり」のサインである。

[2]

[2]

St. George church of Mravaldzali, 11c.

画像引用先:[1] 「グルジアの美術と文化: Georgian Art & Culture」より

[2] Clint Albertson, SJ: England’s Norman Romanesque Churchesより

だが、この<徴>が今日、疑いなくキリスト教的なシンボル(ロゴマーク)であることを認定した上でも、この<徴>は彼らが初めて着想したものでなく、今回の歴史における本格的採用に先立って存在した秘教的知識を裏付けるものである事実に変わりはないのである。

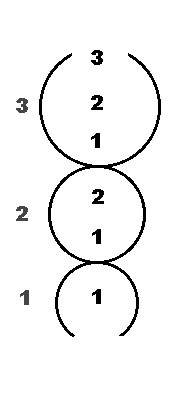

その証拠の一つは、数的象徴物が三度反復され配列されることにも求められる。民衆が見上げることのできる象徴的舞台である「ゴルゴタの丘」において磔刑に遭ったのはイエスひとりではなかった。彼は他のふたりの「罪人*」と供に三人で、木でできた十字の象徴物の上に、その身体を以て、文字通り「十字状の体勢」で、世界の頂点において高く掲げられなければならなかった。その丘の上に顕現されたこの象徴的図像は、この歴史の中で、「222」という数字の配列をこれ以外にないというほど完璧且つ露骨な形で世界に提示したものであった。

したがって、イエスが盗賊の聖ディスマスとゲスタスと共に磔刑に遭ったことは、象徴の要請する形状の実現の意味があったのである。ここで、イエス自身の登場や、こうしたイエス磔刑のイベントが歴史的に実在した事件であったかどうかは、この際重要ではない。そのような形でそれが行われたという記述と、それを信じた一群の信仰者の存在と、それが世界宗教へと格上げされていったという歴史的事実こそが重要なのである。

[1]  222

222

[2]  222

222

[3]

* 「ニコデモの福音書」という新約聖書外典(12世紀頃)は、共に磔刑に遭いながらも十字架上で改心する方を聖ディスマス(St Dismas, St Dysmas)、十字架上でイエスを嘲弄する方をゲスタス(Gestas, Gesmas)と命名している。(ADAGO用語集より)

画像引用先:

[1] LIVING WATERS

[2] Top Tattoo Designs: ケルトの十字架を利用した入れ墨絵柄

[3] Lorenzo Costa (1460c.-1535)による”Les Argonautes”

ギリシア神話のアルゴノートの冒険逸話を絵画にしたものであるが、<50人>の英雄的な冒険者達のこの神話に、サンタ・マリア号に乗って西方行路発見へと出帆したコロンブスの航海をダブらせているものと推察される。キリスト教絵画でないので、帆にあからさまな「十字架」は見出されないものの、支柱自体が十字になっており、それが3本並ぶ図像範型を示している。また極端なデフォルメのために「三日月」状の舟の上に3本の十字架が打ち建てられているように見える。これは、黙示録に登場する聖マリアと解釈される女のイメージを踏まえているものと思われる。そして残りの2つに比べてやや大き目の中央の十字の支柱の上では、光輝が放たれている。その支柱に巻き付けてある縄による滑り止めの「足掛かり」の数は13段になっている。これももちろん偶然ではない。