ちょっと気が早いと思う方もいらっしゃるだろうが、これを読んでその意義を理解された方々には、これからやってくる「クリスマス」、そして「正月」が待ち遠しく、なるであろう。

[漸次推敲]

図版1

図版2

図版3

■「0」の発見

「ゼロ」の発見がインドで行なわれたという話は、一般教養的通念として多くの人々によって共有されているものである。確かに「0」の概念の「発見」がその後の数学の発展を根底から変えたものであることは想像に難くない。そしてそれがインドにおける数学の「極端な深化」の根本要因を説明するものだということは十分にあり得るだろう。しかしここで取り上げられる「0の発見」は、そうした事実とはおおむね関係がない。むろん全く関係がない訳ではないが、ここでは問題を単純化するために、そのことはしばし横に置いておいても構わないだろう。

歴史の秘儀に関わる分野においては、それが極めて長期にわたって「予告された」ものであったにせよ、われわれの生きる世界における具体的な「0の発見」は、20世紀に行なわれたのだ。その「発見」ないし「再発見」を予告するものは、象徴図像の中に極めて広範に見出すことができる。そしてそれら「予告」は、どれもが宗教(聖なるもの)との関係が濃厚であり、そしてとりわけ「死と再生の儀礼」そして「永遠回帰」の概念に伴って繰り返し出てくるものなのである。

そしてその本質的意味である「無」「空*」は、文字そのものの「形状 O」によってそれ以上の意味、すなわちわれわれの捕らえられている「歴史」や「時間」というものの性質を端的に表す象徴となったのである。

* 「空」は、石灯籠の一番上に載せられている「宝珠」型の物体によって表現されていることも想起されたい。

■ 夏至/冬至そして円相

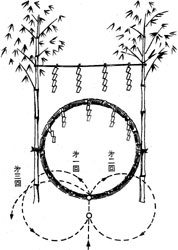

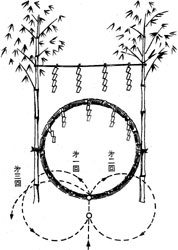

日本の正月に現れるものとして七五三飾り(〆飾り)の類があり、先述の門松(かどまつ)さえ、そうした飾りの一種と考えられるのであるが、とくに神社などに現れる「円相」の類は「世界の更新」の時期(年末年始/冬至の頃)のちょうど六ヶ月前、すなわち夏至の頃、だいたい6月24, 25日から30日頃にかけて現れるもので、これは新年と同様、ひとつの周期の中間の時期に現れるのに相応しいものである。これは「茅の輪:ちのわ」と呼ばれるもので、この時期に神社に参詣した人々は、日本最古の宗教儀式の儀礼を受けることになる。この「円環」の中をくぐって厄を祓い、「浄化」されたことを疑似体験する。くぐり方にも神社などによっては詳しくその方法が説明されており、その多くは「8の字」(∞ 無限記号のように転倒しているが)を描きながら、結果的に「合計3回」くぐるのである。この儀礼が円環する歴史、過去の秘教的歴史に関わりがあることは疑いの余地がない。

「みなつきの なごしのはらえするひとは ちとせのいのち のぶ(延)というなり」。この「茅の輪くぐり」は、最初の半年を息災に過ごしたあと、残りの半年を無事に過ごして半年後の「新年」を迎えたいという気持ちの現れであると考えれば理解しやすいものの、これは巡る周期の中間点に来ており、しかも日の長さが最大であるということの明確かつ象徴的な確認であり、その日を境に日が「短くなっていく」すなわち「死に向かって行く」訳である。しかしこれがこの時期に行なわれるのは、われわれの「無事にもとの位置に戻って来たい」という願いの反映ということもできるだろう。

また、日本で「夏越祓(なごしのはらえ)」が行われる6月下旬のまさにこの時期6/24-25はキリスト教文化圏においては「聖ヨハネ祭:中夏節」の日に当たる。まさに「イエスの降誕祭」と受け取られている12月25日の半年前に相当する「夏のクリスマス」とでも呼びたくなるものである。また聖ヨハネ祭の夜はまさにシェイクスピアの「真夏の夜の夢: Midnight Summer’s Dream」で描かれる世界であり、恋人に「花環/花冠」を贈ったり、この夜は妖精の悪戯により魂が肉体から遊離する危険があるので夜を徹して火を焚いて騒ぐ(庚申祭*に類似する)などのことが行なわれる日でもある。

* 庚申祭は神道や仏教文化よりは、他の様々な「神事」と同様にむしろ中国から伝えられて来た道教 (Taoism)と深い関連がある。むろん、日本における道教思想が日本の古神道や大陸から同時期に伝わった密教系の仏教思想と混淆したか、あるいはすでに混淆したものとして日本に伝わった可能性が高い。

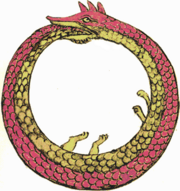

■ 日本の円相

「掛け軸」などの鑑賞作品としてわれわれの目に触れ、また茶の湯や禅の世界でも登場する象徴物が円相の書である(図版3)。これはほとんどバカバカしいほどに単純な、筆と墨でただ円を描いただけの「書」であるが、この図像はきわめて深い象徴的意味を持つ。まさに永遠回帰をその意味合いを「隠しながら伝える」という役割を果たして来たのだ。

この図版に付いて来た解説によれば、「円相は言葉で表現できない絶対の真理を仮に一円をもって象徴的に表示したもの」とある。だが「始めもなければ終わりもなく、円満具足である」とあり、顕教的には「愛でたい」ものとして一般拝受者からは有り難がられるような説明が成されているのである。

■ 欧米の円相

「円相」系でしかも年末年始に関係のあるデコレーションと言えばリース* (wreath: 花環/花冠) があり、これについて語らないで済ませるわけにはいかない。西欧ではクリスマスとの関連で毎年同じ時期に出現するものであるが、そもそもこのクリスマス自身が「世界の更新」あるいは「再生/復活」と不可分なものである。

ほとんど「絵に書いたような」典型的クリスマス・リース。「3つの火の玉」の要素が、より見事に具象化している。

ひとつにはこの「クリスマス」として現在知られる「季節的行事」がキリスト教化以前の欧州各地で見出されたペイガニズム(異教/古代の多神教/アニミズムの類)の慣習から来たもので、冬至との関連があるという説はすでに広く受け入れられるところになっている。だが、それがそもそもキリストの「降誕祭」と混淆したこと自体、両者の祭儀のあいだに本質的な共通項があったことを表している。それは「復活」をキーワードとする何かなのである。

* こうした花環は欧米においても故人の命日などに墓参した際に、墓や故人を記念する碑に供えられるものでもある。これは死者への敬意を表すると同時に、死者の来るべき日の「復活: return, resurrection」を祈念した形状であると考えることができる。

すなわち冬至は一年の内で最も日の短い日であって、「日の世界」の死のピークを意味する。当然ピークを越えるや「日の世界」は再生(迎春)に向かってまっしぐらに進むのである。この日(冬至=クリスマス)が春分や秋分といった特殊な意味を持つ区分などと同様に年の「始まり」もしくは「終わり」の時期に設定されることには一定の必然性があるのである。

■ 12月25日という日が「降誕祭」である理由[補遺]

実際は、その日が「主イエスの誕生日」であることには何らの歴史的根拠も、ましてや聖書における記述すらないのであるが、「降誕祭」を太陽暦の12月25日という具体的日にちに設定したことは、別の面で合理的と言える。ここに簡略化されたカレンダーの一部を用意する。共通の聖典に起源のある3つの宗教においてさえ「聖日: holy day」の曜日が、それぞれ、ユダヤ教(土曜日)、キリスト教(日曜日)、イスラム教(金曜日)という風に異なることもあり、何曜日を「週の始まり」にするのかというのは議論となりえるところである。だが、日曜日が週の第一日であるという旧約「創世記」の伝統に基づき、週の第一日が月の第一日と一致する(つまり月の第一日が日曜日である)カレンダーを用意する(今後も同様の暦を引き合いに出すことがあるので、読者の方にはこの《元カレンダー》に慣れて頂く必要がある)。この場合の安息日は土曜日(サバト)となる。

その上でキリストの復活(誕生)が日曜であるということも踏まえて、降誕祭12月25日を日曜日であると仮定すると次のようになる。

日 月 火 水 木 金 土

12月 25 26 27 28 29 30 31

1月 1 2 3 4 5 6 7

つまり、新年の第一日(元旦:翌年の最初の日)が日曜日となり《元カレンダー》に一致することが分かる。これはキリスト「降誕」し、1週間後(8日目)に「再臨」するという「七日間周期の元パターン」に一致するのである。つまり降誕した「何か」は、六日後に晦日を迎え「過ぎ越し」を経験し、集団的「浄化」儀礼が7日目に起こる。8日間の中に銘記すべき「降誕/再生」が2度やってくる時期というのはこの時において他にない。これは結果的にクリスマスから新年にかけてシミュレートされる七日間の物語となる。そしてそれは「新年」後も、永遠に「死と再生」(あるいは生と刑死と復活)の七日周期を繰り返し続けるのである。

話が逸れたかもしれない。円相に話を戻す。「円環する歴史」というもののイメージの極めてアルカイックな図像がタロットに求められることは、ここでも一度は言及しておく必要があるだろう。タロットの「大アルカナ」(Major Arcane)の22枚のカードが21日(3週間)に渡る「愚者の旅」であることを説明するのがここでのテーマではない。循環するイメージすなわち円相を見て行くということが、あくまでもここでのテーマである。いずれより詳しく《元カレンダー》を見ていく際に、この「三週間の旅」については再び言及するであろう。

■ タロットの「世界: The World」のカードに見る円相

円環をまさに明瞭に表出した大アルカナの最後の21番目*(第三周の最終)のカード「The World / Le Monde」で現れる女神像は、まさに「茅の輪くぐり」をしているように見える。「死と再生」とは無関係に永遠の命を生きる「世界」とそれを囲むように「永劫の死と再生を繰り返す」植物の織りなす円環の象徴(円相)の組み合わせとなっている。カードの四隅に現れる象徴は、「四大: 地上的な四大元素、四大天使、四天王、4人の福音書家」などの象徴である(詳述はしない)。円のつなぎ目には「X」マークのような形の「赤いリボン」が見える。ただし、つなぎ目は2ヶ所であり、あたかも冬至と夏至の2ヶ所をリボンで繋げたかの様でもある。その場合、二匹の蛇が互いの尻尾を噛み合っているような円環にも見える。

* 「愚者:The Fool」のカードは旅をする主体である「ゼロ」番を割り当てられているので、合計22枚の大アルカナのセットであるが、「世界」は21番目と考える。

また、円の中心に描かれるこの永遠に生きる存在は、「永遠に女性的なるもの」であり、処女懐胎するマリア、地母神、あるいは豊穣の神としての役割を担っていくヴィーナス(ウェヌス)をあらわす像である。それはまさに、われわれの暮らす「世界」そのものに他ならない。

左から原初的な「マルセイユ」セット、もっとも広く実用されているという「ウェイト+コールマン・スミス」セット(1910)、スペイン製のペーニャ・ロンガによる「イル・グラン・タロッコ・エソテリコ」セット。

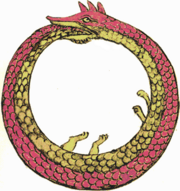

左からトリノ製の「アンティキ・タロッキ・エソテリチ」セット。そしてやや変則。悪名高き“オカルティスト”アレイスター・クロウリーの「トート」セット。大胆な「解釈」と感じられようが、このリース状の植物繊維の「円相」は、このセットにおいては完全に蛇(ないしウロボロス)の図案に置き換わっている。これはむしろ原始の象徴への回帰と呼ばれるべき現象である。

前掲のタロット「The Wolrd」の図像の伝統を直截に受け継いだかに見えるクリスマス・リースと女神(天使)像。加えて注目すべきことに、「金色」に着彩されているリボンによる花は、やはりここでも3点。赤い花もしくは柊の実は、ここでは色が変わって「金」になっているが、「金色」であることはその「三位一体」の性質をよく反映している。

■ リースの模しているもの(色について)

この植物繊維のような縄を円環にして繋いでいる図像というのはまさにリースのところで確認した通りの元型を表現している。だが典型的リース(花環)において、とりわけわれわれの注意を捉えて放さない点とはその基本色である。つまり通俗的に「クリスマス色」として認識されている「緑・赤」のことである。その色を演出するために植物の緑を基調として輪が作られ、赤い「柊の実」や「リボン」などがあしらわれ、「赤」の要素は追加的に表現される。

「緑」のボトルで作られた巨大なリース。如何に素材の色が重要であるかが分かる。

こうした年末年始のリースの色と形状からどうしても連想せざるをえないものがウロボロスの図像である。これは「我が尾を自ら食む齢を経た蛇/龍」である[図版2]。

ウロボロスの図像は、錬金術図書の冒頭、「扉」に印刷されることが伝統となっている。まさに思索的錬金術の図書が後世のわれわれに伝えようとしたことが、この一幅の単純な図画に凝縮されているといっても過言でないほど、ほとんど「機械的な作法」として錬金術関連図書の中に現れているのである。その「蛇」の図像は多くの解釈を許して来たし、何らかの円環を暗示するものとして理解されて来たことに違いはないが、それでは「何の回帰」なのかということをきちんと言語化した記述をお目にかかることは少ない。

だが、冒頭に「円環するもの」を提示して、人間の「錬金」という行為が何をもたらすもので、その物質がどのように「成長進化」して行き、それがどのような「結末」を迎えるのかということを象徴豊かに描いていると考えることで、その「円環するもの」の内容を的確に洞察することさえ可能だと言えるのである。

当然、そのウロボロスの暗示するものとは、自らの身体を消費しつつ生存すること、あるいは自己の「生存」が自己の「犠牲」なしにあり得ないことのアイロニーが含まれる。

そのウロボロスに起源を持つのがクリスマス時に玄関の「扉」などに飾られるリース(花環)である。リースはそのウロボロスの赤と緑の鱗がよく表現された円環の蛇のヴァリアントと考えることができる。しかも多くの場合、その円環のトップに付けられるリボンはそのウロボロスの顔(口)とそれの噛み付いている尾を隠匿し、同時に「始まり」と「終わり」を結びつける役割を果たしている。そしてそのリボン(ないしそれに準じる要素)は「暦茶碗」におけるある種の「炎」の代用物である。

リボン部分が火の灯った「ロウソク」に置き換わったリース

リースのバリエーション:リボンのヴァリエーションとしてのロウソク。このロウソクはむしろリボンの代替物と考えるよりも、より本質的な図像の起源に戻っていると考えることが可能である。特に左側の「鉄製リース」は、聖体顕示台との類似も顕著である。

さらに、クリスマス・リースに多く見出されるように、それには三つの赤い要素、それは赤い花であったり、柊(ヒイラギ)の実であったりするのであるが、「三つの火の玉」の名残を留めていると考えることができるのである。また柊やそれに準じる刺を持つ葉が用いられる理由は、それが鱗状に見えるということ、そしてまた磔刑前にイエスの頭に強制的に被せられたと伝えられる「イバラの冠」を連想させるからである。つまりその冠は、「主の誕生」の時点ですでに準備されているのである。まさに、「イバラの冠」とは、われわれの住む世界、すなわち「茨の円相」なのである。

イバラの冠 = 茨の円相 = われわれの住む世界

■ 最後に戻ってくる「円相」としての「ゼロ」

そしてこの円環するイメージというのは20世紀中期の第二次大戦の最終局面に於いて再び現れることになる。前回取り上げたニューメキシコ州アラモゴルドの「Trinity Site」の爆心地が「Ground Zero: ゼロ地点」と初めて呼ばれたのである。現在では「爆心地」全般がそのように呼ばれるのであるが、それはむしろ逸脱である。この「史上初」の核爆発爆心地が「0 : zero」となったのは実験の暗合名称が「0」であったからである。マンハッタン計画の起草から広島・長崎の原爆投下までを「従軍」記者の立場ですべてを書き記す立場にあったW・L・ローレンスの言葉を引く。

この装置に関するあらゆるもの──爆弾塔の置かれている地点、その爆発の計画時刻──が、実験の暗号名称「ゼロ」でまにあわされていた。あらゆる関係者にとって、「0」は世界の中心となった。時間も空間もゼロ0に始まりゼロ0に終わった。全生活がゼロ0に集中された。すべての人がゼロ0地点とゼロ0時間、いやどちらかと言えば、ゼロ0超瞬時のことを考えた。

W・L・ローレンス著『0の暁』崎川範行 訳

これは「歴史の更新」の始まる時間とその地点を時間座標軸と空間座標軸の「0」としたのである。しかもこれから引き起こそうとしていることの意味をよく理解している物理学者たちがほぼ無条件に受け入れた「始まり」(そして「終わり」)の地点を表す象徴であったのだ。

「緑」という色が特に「錬金術」そして円環の閉じる地点、時間の回帰地点の象徴が緑色との強い関連を持つという理由が以下のローレンスの著述の中に見出せる。

ちょうどその瞬間、地の奥からこの世ならぬ光が立ち昇った。それはまるで、無数の太陽が一時に輝いたような光だった。この世界にかつて見られたことのなかった巨大な緑色の超太陽が、何分の一秒かの間に二千四百メートルの高さまで立ち昇り、さらに高く高く雲に達して、目のくらむばかりの光輝で天地を照らしたような日の出だった。

(中略)その色は皆既日食の時にのみ見られるあざやかな緑色を呈した。(略)われわれは天地創造のとき、神が「光よ輝け」と叫んだあの瞬間にいあわせたような感に打たれたのだった。

W・L・ローレンス著『0の暁』崎川範行 訳

ここにこそ、門松の青竹や松葉の緑、クリスマス・リースの緑、ウロボロスの鱗の緑、茶の湯の茶の緑、そしてここではまだ語らないが、文殊菩薩の跨がる「緑の獅子」、そして錬金術伝統における「太陽をかじるGreen Lion」の緑の色、などなどの《祖型色》の理由があるのである。

臨済宗瑞龍寺天澤僧堂の禅師・隠山惟?(1754-1817)の円相の傍らに書かれているメッセージは「心月孤円 光万象を含む」なのである。

|

|

によって象徴化されてきた。それは一部の例外を除いてはほとんど場合、同じ人間、同じ鳥獣が対面する図像によって。そして多くの場合、東西の代表的勝者が左右からそれぞれ登場し、至上権を象徴する<ある物品>に「どちらが先に到達できるか」を競う場面を描いたものである。つまり、「左右対称に配置される対立物(ペア)」に加えてその中央にそびえる「至上権」を象徴するもの(シングル)という組み合わせで登場する。こうした対称図像は世界の至る所に、そして新旧のあらゆる時代に見出されるが、それらはほぼ同様の<普遍的題材>を伝達することを明白に意図していた。

によって象徴化されてきた。それは一部の例外を除いてはほとんど場合、同じ人間、同じ鳥獣が対面する図像によって。そして多くの場合、東西の代表的勝者が左右からそれぞれ登場し、至上権を象徴する<ある物品>に「どちらが先に到達できるか」を競う場面を描いたものである。つまり、「左右対称に配置される対立物(ペア)」に加えてその中央にそびえる「至上権」を象徴するもの(シングル)という組み合わせで登場する。こうした対称図像は世界の至る所に、そして新旧のあらゆる時代に見出されるが、それらはほぼ同様の<普遍的題材>を伝達することを明白に意図していた。

■ 毛利家の家紋「いちもじにみつほし」

■ 毛利家の家紋「いちもじにみつほし」